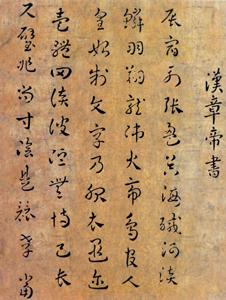

《浮屠經》

《浮屠經》據史料記載,最早傳入中國的這部佛經名叫《浮屠經》。“浮屠”,是梵文Buddha的音譯,後世也譯作“佛陀”,就是人們平常所說的“佛”。所以,所謂《浮屠經》,實際就是《佛經》。這部經主要講述釋迦牟尼的故事,包括釋迦牟尼是哪兒的人,父親叫什麼名字,母親叫什麼名字。經中敘述釋迦牟尼的母親因夢見白象而懷孕。說釋迦牟尼是從他母親的右肋出生的,一生下來就能走路,向四方各走了七步等等。這些故事在後來傳入的佛傳故事中非常普遍。《浮屠經》:還介紹了釋迦牟尼具有許多特殊的體態特徵,比如頭髮象青絲,乳有青毛,指爪如花赤銅,頭上有髻等等。這些體態特徵在後來傳入的佛典中被歸結為三十二相(32種比較顯著的特點)和八十種好(80種不太顯著的特點),是佛的標誌。此外經中還講了一些佛教的基本教理。

簡介

《浮屠經》

《浮屠經》伊存向景盧傳授《浮屠經》時採用的是口授的方式,因為當時印度師徒相授時一般都是口授。但景盧卻按照中國人的習慣把這部經筆錄下來了。這部佛經後來流傳挺廣,出現了許多不同的抄本。各抄本之間往往互有差異、比如把“沙門”分別寫成“桑門”、“伯聞”、“疏問”、“晨門”等等。由於當時中國人對佛教還很不了解,因此有人認為《浮屠經》講的道理與中國的《老子》差不多,有的人甚至猜測說,老子西出函谷關後,經過西域,來到印度,教化當地的人士,而浮屠,不過是老子的學生罷了。這種說法當然是沒有任何依據的,但卻成為後世佛教與道教鬥爭時爭論的焦點之一。

張騫鑿空之後,隨著中原與西域交通的發展,佛教開始沿西域道傳入內地,其中於史有徵的最早傳教活動,即漢哀帝元壽元年的伊存授經。佛經亦同時傳入內地,即伊存所授之《浮屠經》。這部《浮屠經》當時被筆錄下來,並在其後的流傳過程中出現一些互有歧文的抄本。該經後雖亡佚,但不少書籍保留了它的若干片斷內容。可能是所據抄本不一,故保留下來的各片斷亦有矛盾互歧之處。但不管怎樣,《浮屠經》是現在可以考知的第一部漢譯佛經,這一點可謂毫無疑義。

據有的學者考證,一直到西晉時,這部《浮屠經》好像還在流傳,但東晉道安編寫的《綜理眾經目錄》中沒有著錄它,以後的經錄中也再未見過它的名字。因此它很可能亡佚於西晉、東晉之交的戰亂當中。

《浮屠經》是最早傳入中國的佛經,也是第一部被譯成漢文的佛經。它說明佛經的傳播與佛教的傳播在中國最初是同步進行的。這部最早的佛經因亡佚而未能流傳下來,這是十分可惜的。

《浮屠經》考(1)

方廣昌

第一部漢譯佛經究竟出現於何時,歷來看法不一。歸納起來,可有如下四種觀點:

(一)秦始皇時,外國沙門釋利防等十八人齎持佛經東來,欲化始皇(此說未明說這些佛經是否已被譯為漢文)

(二)西漢劉向校經時已見佛經。

(三)西漢哀帝元壽元年大月氏使臣伊存口授《浮屠經》。

(四)東漢明帝感夢求法,得高僧攝摩騰東來,譯出《四十二章經》。

第一部漢譯佛經的出現年代與佛教初傳的年代緊密相關。對於佛教初傳的年代,現學術界基本傾向於取伊存授經說。

綜觀關於第一部漢譯佛經出現年代的各種說法,也仍以伊存授經說較為可信。但前此人們一般均把《四十二章經》當作第一部漢譯佛經,故有必要對伊存所授《浮屠經》作若干考證。

據現有資料,伊存授經事原載於三國時魏人魚豢所撰《魏略·西戎傳》。該書已佚,有關史料見存於晉陳壽撰《三國志·魏書·烏丸鮮卑東夷傳第三十》的引注。另外,在《世說新語·文學篇》的注釋,《魏書·釋老志》,《隋書·經籍志》,法琳《辯正論》卷五,《太平御覽》的《四夷部》、《人事部》,《史記正義·大宛列傳》,《通典》卷一九三,《通志》卷一九六,宋董荄《廣川畫跋》卷二《書〈西升經〉後》篇引《晉中經》等,亦均有記述(2)。今將《三國志》中的這條史料?錄如下,並參照其它有關史料及湯用彤先生的考釋,略作箋疏。

臨兒國,《浮屠經》雲其國王生浮屠。

“臨兒國”,《御覽》卷三七○作“臨樂國”;《正義》作“臨毗國”;《畫跋》作“臨倪國”。當指釋迦牟尼的故鄉迦毗羅衛,梵文原文作Kapilavastu,遺址在今印度、尼泊爾邊境地區。(一說為今尼泊爾魯明迪地區之提羅拉科特;一說為今印度北方邦巴斯底縣之庇普拉瓦。兩地相距不遠,均位於印、尼邊境。我意以庇普拉瓦為是(3)。)Kapilavastu原意為“黃頭居處”。《慧苑音義》釋為:“謂上古有黃頭仙人,依此處修道,故因名也。”在漢譯佛典中或作音譯,或作意譯,異名甚多,但未見有譯作“臨兒國”者。該“臨兒國”名與梵文原名對音不類,顯非音譯。我懷疑它或是從釋迦族起源傳說中衍出之譯名,此處限於篇幅,無法詳述。至於“臨樂”、“臨毗”、“臨倪”三名,自然也非音譯。由於均為僅此一見,故很可能是傳抄之訛誤。起碼“臨倪”是由“臨兒”化出。既為僅此一見,則孤證不立,故在此暫置勿論。

“浮屠”,《世說》作“浮圖”,即梵文Buddha之音譯,後通譯作“佛”或“佛陀”。故所謂《浮屠經》,意實為《佛經》。據現有材料,古代印度並沒有一部名叫《佛經》的佛教典籍,因此,這兒所謂的《浮屠經》不能視為某一部印度佛典的完整翻譯。

浮屠,太子也。父曰屑頭邪,母雲莫邪。

“太子”,或作“世子”,均指釋迦牟尼。“屑頭邪”,梵文作Suddhodana,後通譯作淨飯王或白淨王,亦音譯作首圖馱那,相傳是迦毗羅衛國的國王,實為統治該國的貴族寡頭之一。“莫邪”,梵文作maya,意為“幻”,後通譯作摩耶。

浮屠身服色黃。

此指袈裟之顏色。

發青如青絲,乳青毛,蛉赤如銅。

《世說》作:“發如青絲,爪如銅。”《正義》作:“乳有青色,爪赤如銅。”《太平御覽·四夷部》作:“乳有青色,毛冬赤。”《畫跋》則僅作“發如青絲”。

發青,是釋迦牟尼三十二相、八十種好中的第十二相,第四十七好。爪赤,是第一好。可參見《大般若經》卷三八一。但釋迦牟尼的相好中卻無“乳青毛”、“乳有青色”及“毛冬赤”之類的說法。又,釋迦牟尼的第一好,《大般若經》中作:“指爪狹長薄潤,光澤鮮淨,如花赤銅。”(4)而《三國志》引文卻作“蛉赤如銅”,意雖近而語不通。湯用彤先生將這一句文字點作:“乳毛青蛉,赤如銅”,解釋為“螟蛉色青,疑謂乳青如蛉。”但仍不可通,且上下語意磗格。

然《世說》引文,刪去“乳青毛”,改“蛉赤如銅”作“爪如銅”,則不但文字流暢,且與佛相好之傳說符如合節。在此,我認為《三國志》所引乃《浮屠經》的早期流傳形態,很可能《浮屠經》原文此處本不通。而《世說》所引則為《浮屠經》的另一流傳形態,或引用時據當時的佛學水平有所刪正。正因為《浮屠經》原文不通,傳抄者據自己的臆測改纂,便出現“毛冬赤”之類的說法。也有的傳抄者將不可通的統統刪除,於是出現《畫跋》的,僅留“發如青絲”一項的記載。既然原文本不通,則在此亦不必對《三國志》的引文強作疏解。為什麼佛教初傳時中國人對佛的相好如此感興趣,專門傳述之?我以為似可與兩漢之際的官方哲學讖緯神學相聯繫。讖緯神學從“天人感應”的觀點出發,主張凡非常之人,必有非常之相,諸如舜重瞳、文王四乳大足等等。兩種思想交匯,首先就相似的部分認同,這大約可看作是一種規律。

始莫邪夢白象而孕,及生,從母左脅出,生而有結(髻),墮地能行七步。

上述說法,今人只能視作神話。但對籠罩在讖緯神學下的中國人,則可視為當然。

《世說》、《辯正論》、《正義》、《御覽·四夷部》均按後世佛傳,改作“右脅”。《畫跋》同前,仍作“左脅”。有關釋迦牟尼的降生神話,《普曜經》、《佛本行集經》等所述甚多,可以參看。

有意思的是,據佛傳,釋迦牟尼降生,“行七步,舉手而言,天上天下,唯我為尊。”(5)今《浮屠經》唯述“能行七步”,不述“唯我為尊”,何耶?莫非因初入異國,不擬樹敵之意?

此國在天竺城中。

《世說》無此句,但將主要內容移至文首,作“天竺城中有臨兒國”。“城中”有一個“國”,不合中國人的習慣。故《通典》、《通志》、《畫跋》均將“城”改作“域”。

天竺又有神人,名沙拉。

沙拉,或即梵文Sariputra之訛略名。Sariputra,後通譯作舍利弗或露子,釋迦牟尼的十大弟子之一,智慧第一,但神通亦高強,《賢愚經》中有他與外道鬥法而勝之的敘述。

昔漢哀帝元壽元年,博士弟子景盧受大月氏王使伊存口授《浮屠經》。

受經人,《世說》作“景慮”,《魏書·釋老志》、《畫跋》作“秦景憲”,《通典》、《隋書·經籍志》作“秦景”,《通志》作“秦匿”。想必均乃傳抄之訛。受經方式,《通典》作“秦景館受……伊存口授”,《畫跋》作“秦景憲使大月氏,王使伊存口授《浮屠經》”,《辯正論》謂:“秦景至月氏國,其王令太子授《浮屠經》。”在此,到底是伊存出使到漢朝,向中國人口授了《浮屠經》;還是中國人出使到大月氏,從而學習了佛經呢?《隋書·經籍志》對此作:“哀帝時,博士弟子秦景使伊存口授《浮屠經》。”乾脆不提誰到誰那兒去。看來初唐時,此事已模糊不清,故魏徵撰《隋書》便說了句模稜兩可的話。從兩漢之際中西交通的形勢看,上述兩種可能均不能排除。但比較各種史料,謂伊存出使漢朝的史料出現得較早,故我意傾向於《三國志》的記載。不管怎么說,當時確曾有過這么一次傳經活動,所傳的這部經並在漢地流傳開來,只是“中土聞之,未之信了也。”《魏書·釋老志》)

至於法琳說授經者不是伊存,而是月氏國太子,恐不可信:(一)孤證不立;(二)《辯正論》中謊話太多。

曰“復立”者,其人也。

《世說》等均作“復豆”。《酉陽雜俎》前集卷二謂:“老君西越流沙,歷八十一國,烏戈、身毒為浮屠,化被三千國,有九萬品戒經,漢所獲大月氏《復立經》是也。”均可證“立”乃”“豆”字之形誤。“復立”,即“復豆”,亦即“浮屠”、“佛陀”;《復立經》即《浮屠經》。湯用彤先生謂“復立”即前文所謂之“沙拉”,恐有誤。

《浮屠》所載臨蒲塞、桑門、伯聞、疏問、白疏聞、比丘、晨門,皆弟子號也。

《通典》、《畫跋》所錄名稱略有不同,大抵系傳抄之訛誤,故不錄。“臨蒲塞”即梵文Upasaka,在漢明帝給楚王劉英的詔書中作“伊蒲塞”,後通譯作“優婆塞”,專指男性在家信徒,亦稱作“清信士”或“善男”。“桑門”、“伯聞”、“疏問”、“白疏聞”、“晨門”均為梵文Sramana音譯,後通譯作“沙門”,原為古印度反對婆羅門教的各派別出家僧人的通稱,在此是指佛教僧人。“比丘”,梵文作Bhiksu,指出家並受過具足戒的佛教僧人。

同一種身份,出現多種不同寫法的音譯名稱,這說明:(一)伊存雖依印度風俗口授佛經,景盧卻依中國習慣把它筆錄下來了。(二)這種筆錄本在其後的流傳過程中出現了不同的抄本,從而產生了名稱上的歧異。

《浮屠》所載,與中國《老子經》相出入。蓋以為老子西出關,過西域,之天竺,教胡。“浮屠”屬弟子別號,合有二十九,不能詳載,故略之如此。

《畫跋》作“老子……教胡為浮圖,徒屬弟子……其名二十有九。”文雖略異而其意相同。上文謂《浮屠經》內容與《老子經》相出入,應予重視。

名稱

《浮屠經》

《浮屠經》任繼愈先生主編《中國佛教史》(第一卷)提出:“從《魏略》對《浮屠經》的解釋來看,最早的《浮屠經》大概叫作《復豆經》。”(6)看來“復豆”是我國對Buddha一詞的最早音譯,其後出現“浮屠”一詞,經名亦隨之改寫。

如前所述,“復豆”即佛,故《復豆經》即《佛經》。由於古印度沒有一部佛教典籍的名字叫“佛經”,故這部《復豆經》不會是某部印度佛典的原原本本的翻譯,很可能是某經的節譯或諸經之撮要,如《四十二章經》然。

其次中國人把這一譯本稱作“佛經”,看來是按照中國的傳統習慣,對諸子書以作者定書名,如《老子》、《莊子》、《管子》等。而稱之為“經”,則反映了對釋迦言教的崇拜。(7)當時,《老子》亦被稱作《老子經》,當出於同一心理。

內容

《中國佛教史》(第一卷)又指出:“《浮屠經》很可能是如後來的《本起經》、《本行經》一類的講佛陀生平的經。”(8)從前述《三國志》的引文可知,《浮屠經》中確有相當內容敘述佛傳。但是,看來它並非僅僅敘述佛傳故事。如前引文謂:“《浮屠》所載與中國《老子經》相出入”,則可見其中必有敘述佛教教義的內容。

譯文水平

由於原經已佚,現在要對該經的譯文水平作全面評價是困難的。但從現存資料,亦可窺見一鱗半爪。首先,如前文已述,該經文字顯然有不通暢之處。其次,像“乳青毛”之類與印度佛教原意不符的內容,很可能系誤譯所致。這些,都說明當時譯文的水平不高

流傳

《浮屠經》

《浮屠經》前文在分析譯名時,曾提出該經當時似有多種抄本同時流傳。湯用彤先生在《漢魏兩晉南北朝佛教史》從資料淵源的角度也論述了這一問題,具錄如下:

“《廣川畫跋》引此文,謂出《晉中經》。《廣弘明集》載阮孝緒《七錄序》,謂《晉中經簿》有佛書經簿十六卷,則晉室秘府原藏佛經。又,《晉中經簿》源出《魏中經》(如《隋志序》),是魏世朝廷,當已頗收集佛經。疑其作簿錄時,伊存之經或尚在,並已著錄。……魚豢所記或用《魏中經》文(如《魏略》成書在《中經簿》之前,則系《中經》采魚書之文),與《畫跋》、《晉中經》語同出一源,故文若是之相同也。是則魚氏即未睹伊存之經,而《魏中經》作者必經過目。且其所見《浮屠經》當不只此一部。”(9)

也就是說,該經自西漢末葉譯出後,經東漢、三國、西晉,一直以多種抄本形式在社會流傳,並被收入魏、晉兩家皇家秘藏。

亡佚

既然《晉中經》著錄該經,而道安的《綜理眾經目錄》中無此經,且此經從此不見蹤跡,則我們有理由推測,該經很可能亡佚於兩晉之交的戰亂中。

地位

對於《浮屠經》在中國佛教史、學術史上的地位,似可從如下幾個角度去分析:

(1)它是我國現知的第一部漢譯佛經。

(2)以往有些學者主張伊存授經說乃孤證,但從上述對《浮屠經》的研究可知,該經自譯出後,一直以多種抄本形態在社會上流傳,直到兩晉之際。由此從另一角度證明伊存授經說之可靠。但是,伊存本人並非僧人,只是一個居士。景盧自然也沒有受戒皈依。因此,嚴格地說,伊存授經說可以證明最遲到西漢末年,佛法已經傳入中國內地,但還不能作為佛教已經傳入中國內地的確鑿證據。

(3)從前文箋疏可以看出,這部經典的譯文有明顯的向我國傳統思想靠攏的跡象。這對於我們研究佛教初傳的狀況,進而研究中印兩種文化交流的歷史,都有重要價值。

(4)佛教流傳中華之初,中國人站在傳統的黃老思想的立場上去理解它,接受它。關於這一點,前賢多有論述,此不贅言。這種傾向的產生,追根溯源,其濫觴大約就是這部《浮屠經》,就在這部經所宣傳的若干與黃老相通的教義上。正因為把佛教等同於黃老,才出現“老子化胡”的傳說,成為此後佛道爭鬥的一大公案。從這個意義上講,

《浮屠經》又是我們研究佛道關係史時不可忽視的資料。

由於《浮屠經》其後亡佚,一般人對它不甚了了,故皆以為《四十二章經》是我國第一部漢譯佛經。由此,我們當重視對《浮屠經》的研究。

注釋

《浮屠經》

《浮屠經》(1)此文1987年初稿,後載《國際漢學》第一輯,商務印書館,1995年1月。此次重新發表時略有修訂。

(2)本文所用《三國志》、《魏書》、《隋書》、《史記》均為中華書局點校本。《世說新語》為余嘉錫撰《世說新語箋疏》,中華書局,1983年8月第一版。《辯正論》為《大正藏》本。《太平御覽》為中華書局影印本。《通典》、《通志》為浙江古籍出版社影印本。《廣川畫跋》為北京圖書藏館明韓宸刻本。為避文繁,下引文時不一一註明出處。

(3)參見拙作《迦毗羅衛何處是》,載《法音》1989年第六期。

(4)《大正藏》,第6卷第968頁上。

(5)《大正藏》,第3卷第463頁下。

(6)《中國佛教史》(第一卷),中國社會科學出版社,1981年9月第一版,第91頁。

(7)後世姚秦僧肇稱:“經者,常也。古今雖殊,覺道不改。群邪不能沮,眾聖不能異,故曰‘常’也。”(《大正藏》,第38卷第327頁下。)

(8)《中國佛教史》(第一卷),中國社會科學出版社.1981年9月,第91頁。

(9)《漢魏兩晉南北朝佛教史》,中華書局,1983年3月,第36頁。