簡介

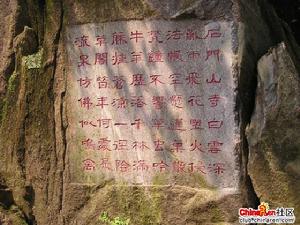

詩名:《大庭庫》作者:李白

創作背景

|  |  |  |

公元745年(天寶四年)秋,詩聖杜甫、詩仙李白和高適同游曲阜。石門山,古稱龍門山,又稱石門寺山。

內容

朝登大庭庫,雲物何蒼然。莫辨陳鄭火,空霾鄒魯煙。

我來尋梓慎,觀化入寥天。

古木翔氣多,松風入五弦。

帝圖終冥沒,嘆息滿山川。

李白與齊魯

《大庭庫》

《大庭庫》李白(公元701~762年),有“詩仙”之譽。據不完全統計,在

李白傳世的980餘首詩文中,作於齊魯或在他地所作但涉及齊魯自然

人文的詩文近180首(篇),約占其詩文總數的18%,這些詩文極大

地豐富了齊魯文化寶庫。

開元廿四年(公元736年),36歲的李白攜妻女經中都(今汶上

)至東魯。次年,其子伯禽在東魯出生;再次年,許氏夫人卒。天寶四

年(公元742年),李白又在東魯與一“魯地婦人合”,後生子頗黎;

直到乾元二年(公元759年),已年近60歲的李白才將兒女遷往楚地,

這時,李白已在東魯寄家長達23年之久。

東魯何處

對於李白曾寄家東魯這一點,學術界是無太大爭議的,因為對此李

白在許多詩作中都有表述,如《寄東魯二稚子》 《送楊燕之東魯》 《

贈武十七諤並序》。至於李白在東魯的具體寄家地,過去人們一直都認

為是“寓家任城(今濟寧)”。如清人朱駿聲的《唐李白小傳》一書

中載,李白“已而去,之齊魯,寓任城。”清人王琦在《李太白年譜》亦

曰:“太白,之齊魯,寓家任城。”以後的李白年譜與論著中涉及此問題

的亦均襲此說。

但自上個世紀九十年代以來,更多的人認為李白在東魯的居家地

點是兗州。西北大學安旗先生在《李白全集編年注釋》一書中對李白

《沙丘城下寄杜甫》一詩的注釋中即指出:“沙丘,在兗州城東門外,

即李白寓家之地。”這種說法的根據還是李白自己的詩文。李白在《

送蕭三十一之魯中兼問稚子伯禽》一詩中,曾明確指出自己的寄家地

在魯中沙丘城:“高堂倚門望伯魚,魯中正是趨庭處。我家寄在沙丘

旁,三年不歸空斷腸。君行既識伯禽子,應駕小車騎牡羊。”1993年泗

河枯水季節,人們在兗州城東南一里許之泗河內出土一石碑,碑文中

有“大齊河清三年(564)歲次實沉於沙丘東城之內”等文字,更是

進一步證明了兗州在北齊時就有沙丘城之稱,從而揭開了沙丘的具體

地點之謎,為李白寓家兗州找到了最有力的證據。1994年8月,中國

李白研究會在兗州召開“李白在山東”國際學術討論會,與會學者一

致認定兗州是李白在東魯寓居之地。

那么,李白為什麼要遷家東魯、而且一寄就是這么長時間呢?這

是因為,當時李白有許多族親在山東:其中六叔李在任城當縣令,兄

長在中都(今汶上)當縣令,族弟李凝在單父(今單縣)為主簿,從祖李

之芳在濟南任太守,近世族祖李輔在魯郡(兗州)任都督,幾個族弟(

如李幼成、李令問等)當時也都在山東做事。李白到東魯是投奔親友,

這一點看來不用懷疑。

齊魯遊蹤

李白將家人安置在兗州後的16年(公元736-751年)間,他或為訪

友,或為攬勝,幾乎走遍了山東的名山大川、古祠勝跡,足跡所至相

當於我省現在的四十餘縣。李白在齊魯大地的遊蹤,從他的詩文中就

可理出個大概。

在開元二十四年,詩人在來東魯的途中,第一次行經汶上,並作

《五月東魯行答汶上君》 (“君”一作“翁”)一詩,“五月梅始黃,

蠶凋桑柘空。魯人重織作,機杼鳴簾櫳。顧余不及仕,學劍來山東。

舉鞭訪前途,獲笑汶上翁。下愚忽壯士,未足論窮通。我以一箭書,

能取聊城功。終然不受賞,羞與時人同。西歸去直道,落日昏陰虹。

此去爾勿言,甘心為轉蓬。”此外,李白還作了《酬中都小吏攜斗酒

雙魚於逆旅見贈》一詩:“魯酒若琥珀,汶魚紫錦鱗。山東豪吏有俊

氣,手攜此物贈遠人。意氣相傾兩相顧,斗酒雙魚表情素。雙鰓呀呷

鰭鬣張,撥剌銀盤欲飛去。呼兒拂幾霜刃揮,紅肌花落白雪霏。為君

下箸一餐飽,醉著金鞍上馬歸。”

此外,李白過蘭陵(今棗莊),留下一首“蘭陵美酒鬱金香,玉

碗盛來琥珀光。但使主人能醉客,不知何處是他鄉。”不過,這首詩

的廣為流傳,還要歸功於前些年被蘭陵酒廠用在蘭陵酒的廣告中。天

寶元年(742年)四月,李白“從故御道上泰山”,作《游泰山六首》,

為泰山增添了一道奇逸迷人的景外之景。

在濟南遊歷期間,李白曾作《陪從祖濟南太守泛鵲山湖三首》,

描繪了濟南歷城一帶的湖光山色:“初謂鵲山近,寧知湖水遙?此行殊

訪戴,自可緩歸橈”(其一);“湖闊數千里,湖光搖碧山。湖面正有月

,獨送李膺還”(其二);“水入北湖去,舟從南浦回。遙看鵲山轉,卻

似送人來。”(其三)。據專家考證,在金代以前,鵲山腳下一直到大

明湖北、華山腳下為一片汪洋,名叫“鵲山湖”(又名“蓮子湖”)。

從李白的詩句中我們不難看出,當時的鵲山湖水域遼闊,水面面積極

大。李白的這三首詩是描寫鵲山湖現存的最早的詩篇。

結交杜甫

天寶三年的初春,李白被唐玄宗以“賜金放還”的美名放逐出宮

,途經洛陽時,巧遇唐代另一位大詩人杜甫,二人一見如故。是年秋

天,二人再次相遇於梁宋,而後在商丘一帶又遇到唐代另一位著名詩

人高適。彼時三人皆處懷才不遇之境,甚有同病相憐之感,於是,三

人一起漫遊梁宋,他們同登單父(今菏澤單縣,當時屬於宋州)古琴

台懷古、走馬孟渚澤射獵,把酒論文。杜甫後來在《昔游》 、 《遣懷》

等詩中分別述及了這次交遊:“昔者與高李,晚登單父台”、“憶

與高李輩,論交入酒壚”。第二年秋天,李白、杜甫同游曲阜、鄒縣

,李白在曲阜作《大庭庫》:“朝登大庭庫,雲物何蒼然。莫辨陳鄭火

,空霾鄒魯煙。我來尋梓慎,觀化入寥天。古木朔氣多,松風如五弦。帝

圖終冥沒,嘆息滿山川。”二人還一同到魯城北訪范居士,留下一首《

尋魯城北范居士失道落蒼耳中見范置酒摘蒼耳作》,詩中寫道:“雁

度秋色遠,日靜無雲時。客心不自得,浩漫將何之。忽憶范野人,閒

園養幽姿。茫然起逸興,但恐行來遲。城壕失往路,馬首迷荒陂。不

惜翠雲裘,遂為蒼耳欺。入門且一笑,把臂君為誰。酒客愛秋蔬,山

盤薦霜梨。他筵不下箸,此席忘朝飢。酸棗垂北郭,寒瓜蔓東籬。還

傾四五酌,自詠猛虎詞。近作十日歡,遠為千載期。風流自簸蕩,謔

浪偏相宜。酣來上馬去,卻笑高陽池。”杜甫賦詩《與李十二白同尋范十隱居》

:“余亦東蒙客,憐君如弟兄。醉眠秋共被,攜手日同行

。更想幽期處,還尋北郭生。入門高興發,侍立小童清。落景聞寒杵

,屯雲對古城。”兩人從范氏莊返歸魯郡後,還曾在飯顆山頭有過一

次偶遇,為此李白曾作《戲贈杜甫》相戲謔:“飯顆山頭逢杜甫,頭

戴笠子日卓午。借問別來太瘦生,總為從前作詩苦。”杜甫亦以《贈

李白》作答:“秋來相顧尚飄蓬,未就丹砂愧葛洪。痛飲狂歌空度日

,飛揚跋扈為誰雄?”

是年深秋,杜甫要西入長安,李白在魯郡東堯祠亭上為杜甫設宴

餞行,二人最終在石門分手。為此李白曾有詩《秋日魯郡堯祠亭上宴別

杜補闕范侍御》 、 《魯郡東石門送杜二甫》二首。前詩曰:“我覺

秋興逸,誰雲秋興悲。山將落日去,水與晴空宜。魯酒白玉壺,送行

駐金羈。歇鞍憩古木,解帶掛橫枝。歌鼓川上亭,曲度神飈吹。雲歸

碧海夕,雁沒青天時。相失各萬里,茫然空爾思。”後詩云:“醉別

復幾日,登臨遍池台。何時石門路,重有金樽開。秋波落泗水,海色明

徂徠。飛蓬各自遠,且盡手中杯。”

從此以後,二人再未能重逢,但二人在此期間結下的深厚友情卻

使二人難以忘懷。在分別八年之後,李白曾作過一首《沙丘城下寄杜

甫》,表達了對杜甫的深切思念之情:“我來竟何事,高臥沙丘城。

城邊有古樹,日夕連秋聲。魯酒不可醉,齊歌空復情。思君若汶水,浩

盪寄南征。”

留詩百首

李白在居家東魯、漫遊齊魯期間,迎來贈往,會親別友,作了大量

的詩文。如《魯城北郭曲腰桑下送張子還嵩陽》、 《魯郡堯祠送竇明

府薄華還西京》 、 《魯郡堯祠送張十四遊河北》 、 《魯郡堯祠送吳

五之琅琊》、 《魯中送二弟赴舉之西京》 、 《送族弟凝至晏單父三十

里》 、《贈從弟南平太守之遙二首》、《送族弟凝之塗求昏崔氏》、《

對雪奉餞任城六叔秩滿歸京》、《送薛九被讒去魯》、《送魯郡劉長

史遷弘農長史》、《東魯見狄博通》、《別中都明府兄》、《送梁四

歸東平》、《贈瑕丘王少府》、《贈任城盧主簿潛》、《金鄉送韋八

之西京》、《贈範金鄉二首》、《單父東樓秋夜送族弟沈之秦》、《

送方士趙叟之東平》、《答從弟幼成過西園見贈》、《雪讒詩贈友人

》、《魯郡葉和尚贊》、《金鄉薛少府廳畫鶴贊》、《觀博平王志安少

府山水粉圖》、《早秋贈裴十七仲堪》、《贈別王山人歸布山》、《

送楊山人歸嵩山》、《送范山人歸太山》、《留別西河劉少府》等詩

,皆是詩人在居家東魯、漫遊齊魯期間贈友送別之作。此外,像《魯

東門觀刈薄》、《詠鄰女東窗海石榴》、《別魯頌》、《別東魯諸公

》(即《夢遊天姥吟留別》)、 《寄遠》 (其十)、《任城縣廳壁記

》、《嘲魯儒》、《恨賦》、《梁甫吟》、《古意》 、《初月》、《

琴贊》、《東海有勇婦》、《將進酒》、《答王十二寒夜獨酌有懷》

、《憶舊遊寄譙邵元參軍》、《寄王屋山人孟大融》、《崇明寺佛頂

尊勝陀羅尼幢頌》、《古風》(其二十)等詩也是作于山東。

據不完全統計,在李白傳世的980餘首詩文中,作於齊魯或在他

地所作但涉及齊魯自然人文的詩文近180首(篇),約占其詩文總數

的18%,這些詩文極大地豐富了齊魯文化寶庫。

雁過留聲

在齊魯大地上,那些早已聞名遐邇的自然名勝因為李白而愈發有

名,而詩仙李白足跡所至也皆成景觀。

青蓮閣位於兗州城東泗河西岸金口壩(舊堯祠遺址、今鐵路醫院

院內),是為紀念詩仙李白在兗州寓家二十餘載而修建的。閣為磚木

結構,三間二層樓閣式,硬山頂,前面設廊,內設木質樓梯地板。初

建年代已不可考,明代嘉靖年間知縣李知茂重修,後傾圮。清道光年

間邑令馮雲宛鳥重建,閣內奉祀除李白外,還配祀有李白的兒子伯禽、

女兒平陽。此事清光緒十二年(1886)版《滋陽縣誌·古蹟》有載:“

閣在黑風口龍王廟內,其地即李白詩所云‘魯東門’者。道光間邑令

馮雲宛鳥重建,以祀謫仙。”

青蓮閣於1985年公布為濟寧市重點文物保護單位,隨著歲月茬苒,

風雨侵蝕,青蓮閣漸呈頹敗趨勢,閣頂部分塌落,椽檐朽損。1996年,

兗州市文化部門對其進行了重新修繕,並立碑紀念,使這座紀念詩人

的古建築恢復了歷史原貌。

太白樓原名“太白酒樓”,其前身是唐代開元年間的賀蘭氏酒樓。

據史料記載,李白來東魯後在“酒樓,日與同志荒宴”,賀蘭氏酒樓

也因李白的經常光顧而名聲大振,生意興隆。在詩人去世99年後的鹹

通二年(公元861年),吳人沈光過濟寧,慕名登賀蘭氏酒樓,並為

該樓篆書“太白酒樓”匾額、作《李翰林酒樓記》 ,其文末云:“至

於齊、魯結構凌雲者有限,獨斯樓也,廣不逾數席,瓦缺椽益,雖樵

兒牧豎,過亦指之曰:李白常醉於此矣。”

我們今天所能看到的太白樓是人民政府於1952年撥專款在舊城牆

上重建的。重建後的太白樓建築在高約4.5米的台基上,連同台基,

通高20餘米,共占地4000平方米,坐北朝南,氣勢雄偉,巍峨壯觀。

詩仙自唐開元二十四年移家東魯始至乾元二年遷家楚地止,他在

山東寓家長達23年,他自己也先後在齊魯大地漫遊十六載之久。在此

期間,他的兒子伯禽在此出生,女兒平陽在此長大,夫人許氏在此去

世,後妻在此續娶,留傳千古的諸多輝煌詩作在此創作,與詩聖杜甫

的友誼在此建立……可以這么說,李白的一生與山東緊密相連,東魯

堪稱他的第二故鄉。而李白對東魯也有著很深的感情,並在很多詩文

中表達了他對東魯的這種深厚故地之感。天寶八年,詩人在漫遊金陵

時,曾寫過一首題為《寄東魯二稚子》的詩:“吳地桑葉綠,吳蠶已

三眠。我家寄東魯,誰種龜陰田。春事已不及,江行復茫然。南風吹

歸心,飛墜酒樓前。樓東一株桃,枝葉拂青煙。此樹我所種,別來向

三年。桃今與樓齊,我行尚未旋。嬌女字平陽,折花依桃邊。折花不

見我,淚下如流泉。小兒名伯禽,與姐亦並肩。雙行桃樹下,扶背復

誰憐。念此失次第,肝腸日憂煎。裂素寫遠意,因之汶陽川。”

也正是由於李白與山東的這種親密感情, 《舊唐書·李白傳》 、

《南部新書》 、 《諺周詩話》等歷史典籍中才誤將其稱為山東人了。

《大庭庫》

《大庭庫》 《大庭庫》

《大庭庫》 《大庭庫》

《大庭庫》