前幾天,翟天臨一句“知網是什麼?”便被網友扒出了論文造假的黑歷史,隨即到手的博士學位也被取消。後來,中科大博士失聯一案,又讓廣大網友紛紛猜測博士背後巨大的壓力。這兩個極端的現象也讓小編有點糊塗了,博士到底難不難呢?

我們從幼稚園,國小,國中,高中,本科,研究生,博士。如果要完整的讀下來,三分之一的人生就都要在校園裡度過。在這個過程中,不僅要在學校上課,還要報輔導班,興趣班,面臨巨大的考試壓力,從本科開始,如果論文不過,畢業就遙遙無期,並且也不一定能找到滿意的工作。這裡面不僅有自己的辛酸,背後更是整個家庭的付出。

博士

博士

這時,有的小夥伴可能會想,如果在古代,也會這么辛苦嗎?我們的本科碩士到博士,與科舉考試相比,哪個更難呢?

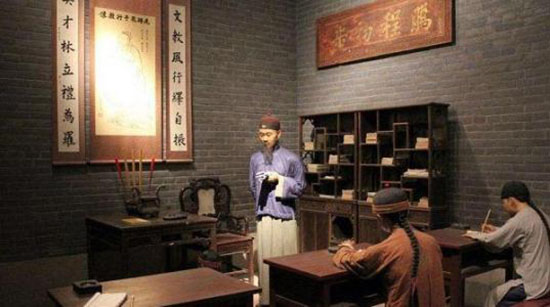

古代的狀元也是很不容易的,要在N年寒窗苦讀中,經過童試、鄉試、會試、殿試等各種考試,像打怪獸升級一樣通過層層考驗,最後在金鑾殿里接受皇帝的親自考試,才能把狀元的桂冠戴在頭上。

雖說,古代的科舉不容易,但卻也是改變命運的途徑之一,因為不管你是身處高位還是平民子弟,大家在一個起跑線評判,所以在科舉前的學習大家復出的努力,都是同樣的。

按照一般的說法,童試出童生,相當於如今的高中生。

科舉考試

科舉考試

"萬般皆下品,唯有讀書高",明清的科舉制度,凡是習舉業的讀書人,不管年齡大小,在未考取生員(秀才)以上功名之前,須參加童子試,考取稱為童生;童生不好考,根據明朝史書記載,只有通過了縣試(五場)、府試(五場)考核的學子才能被稱作童生,成為童生方有資格參加院試,成績佼佼者才能成為秀才,取得參加科舉考試的資格。

秀才相當於本科生

成為童生後可以參加一場院考,最後得中的就是秀才。秀才的名額有限,按照縣級的經濟規模、重要性、人口。每年錄取的秀才約占人口的6/10萬。目前,我國每年錄取博士7.5萬人約占人口的5/10萬;可見當時秀才的稀缺度不亞於現在的博士啊!

科舉考試

科舉考試

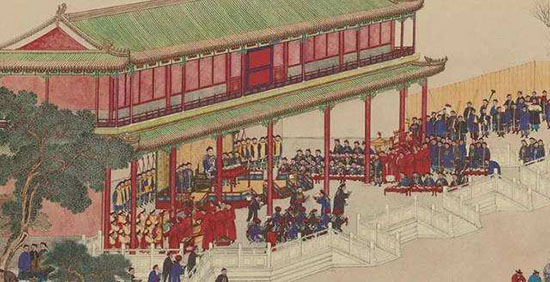

舉人相當於碩士

有了秀才身份,便可參加三年一次的鄉試。鄉試是省里的考試,試題由皇帝親定,監考官也是皇帝從中央任命,淘汰率將近90%,考上了稱為舉人。舉人累考不上進士,就可以在吏部備案,有合適的坑位就可以去當官;就算不出仕,也能享受國家津貼,還可以蔭庇他人免稅免徭役,雍正以前大概可以免100-200畝的地稅,十幾戶的徭役。

進士相當於博士

做了舉人,便有資格參加三年一次的會試。會試考場設在北京順天府貢院,共試三場,每場三天,連考九天,淘汰率在90%以上,通過考試的人取得“貢士”稱號,也就是“進士”。皇帝在殿廷上,對會試錄取的貢士親自策問,通過殿試以定甲第。一甲第一名稱狀元,第二名稱榜眼,第三名探花。直接進入翰林院,地位與難度可想而知。

科舉 壓力 博士