基本信息

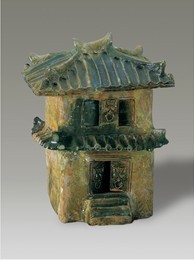

黃釉陶樓

黃釉陶樓年代:漢代

材質:陶瓷

收藏:揚州中國雕版印刷博物館

注音:huáng yòu táo lóu

文物鑑賞

此物通高38.5、面闊20、進深15厘米。陶樓為上下兩層,單開間。底樓中間置兩扇對開門,門上飾有獸銜環鋪首各一件,門前置有三級台階,兩層樓間置筒瓦飛檐。二樓正面置兩扇單開窗子,兩窗之間的外牆上飾一獸面銜環鋪首。樓頂作廡殿式。陶樓除門窗、台階、飛檐飾青綠釉外,通體飾黃釉。陶樓是作為墓主人死後用的冥器而入葬的。是當時地面建築的縮影,它是東漢時期房屋建築的式樣、結構、風格等諸方面的實物例證。

兩漢時期的揚州先後有十幾位王侯分封於此,境內物產豐富,交通發達,百工匯集,是當時東南地區政治、經濟、文化的中心。《古詩十九首》中有詩云:西北有高樓,上與浮雲齊;交疏結綺窗,阿閣三重階。

在漢代地面土木結構建築難以保存的今天,今人很難想像詩中的漢代高樓究竟長啥樣?對此,考古出土的陶樓成為了解當時建築式樣和技術的一個較為直觀的途徑。在揚州考古發掘出的漢代墓葬中,形式多樣的陶樓是常見陪葬品,但完好無缺的並不多見。現在揚州博物館展出的漢代黃釉陶樓是其中保存較為完整的一件。

漢代,人們是視死如生,認為靈魂不滅,死後的世界和生前是一樣的,因此,漢代墓葬中常見仿照現世事物製成的形狀相同、但體積縮小數倍的器物,沒有實用功能,多為竹、木、陶土等材質的隨葬品。早在中國新石器時代,就已出現專供隨葬的模型,戰國至漢早期盛行厚葬之風,許多王公貴族死後往往將大批生前用過的奴僕、器物陪葬。

漢後期,隨著厚葬之風逐漸衰弱,慢慢出現專用於陪葬的實物替代品,如陶狗、陶壺、陶樓、陶灶等等,這時候才出現真正意義上的明器。明器往往能幫助我們了解祖先的生活習慣及當時的文化、社會風俗。例如陶樓、陶倉等再現了當時建築模式與結構,陶俑則可以提供當時人們衣著髮飾的信息,而陶灶台、陶豬圈等直接反映出當時人們的生活場景。

對漢代陶樓的研究,除了可以向世人展示漢代樓閣建築式樣,同時也反映出漢代的社會生活、人文理念。利用這些考古資料我們就能最大可能地還原當時社會的生活、經濟、風俗等各個方面,成為我們現在了解當時歷史的可靠依據。

文物注釋

釉:覆蓋在陶瓷、搪瓷表面的玻璃質薄層。

陶:用黏土燒制的器物。

樓:兩層和兩層以上的房屋;亦指建築物的上層部分或有上層結構的,或指樓房的一層。