成就

20世紀50—60年代,研製成功四聯創傷類毒素、高效甲、乙型肉毒類毒素和“354裝置”,為中國的國防建設做出了突出成就。

20世紀70年代,在中國率先採用分子生物學技術開展細菌毒素的結構與功能研究及基因工程疫苗研究,研製出高保護率的幼畜大腸菌腹瀉預防基因工程疫苗及人用腹瀉預防基因工程疫苗。

20世紀80年代後,開展了基因工程多肽藥物研究,首先在中國獲得尿激酶原(Pro-UK)基因克隆及表達,並對人組織型纖溶酶原激活劑結構改造,提高其性能,是當前溶血栓特效的多肽藥物。

2000年至今,開展分子腫瘤研究。被授予中國人民解放軍總後勤部“先進個人標兵”、全國“三八紅旗手”、中央軍委“模範科學工作者”等榮譽稱號。

多次獲全軍科技獎,2000年獲何梁何利科技獎。

1996年當選為中國工程院院士。

2003年受聘江門市人民政府科技顧問。

黃翠芬是中國共產黨第十三次全國代表大會代表。

2011年8月9日7時許,黃翠芬同志因病醫治無效在北京逝世,享年91歲。

人物生平

黃翠芬1921年出生於廣東台山,父母的開明和自身的勤勉使自己從小就受到了良好的教育,1940年以優異的成績考入嶺南大學化學系,適逢抗日年代,幾經輾轉周折,依然頑強按期修滿學分,於1944年獲得學士學位;隨後在中央衛生研究院進行研究工作。1948年赴美國康乃爾大學攻讀碩士學位,1950年獲得細菌學碩士學位後與著名的生化藥理學家周廷沖先生一起衝破層層阻力,毅然回國。

黃翠芬回國後,首先在山東醫學院(今山東大學醫學院)主要從事醫學微生物方面的教材編寫和教學工作,為醫學微生物學特別是細菌學的學科建設及人才梯隊的培養做出了重要的貢獻。1954年被調到軍事醫學科學院工作,主要從事微生物致病機理及綜合防治的研究。20世紀70年代末期,黃翠芬及時地將分子遺傳學引入微生物的綜合防治研究,成立了分子遺傳研究中心,以基因工程疫苗和基因工程藥物為突破口,打開了微生物綜合防治的新局面,同時也為分子生物學方法及基因工程手段全面引人傳統的軍事醫學研究打下了很好的基礎。

20世紀80年代中期調至生物工程研究所,通過逐步發展形成了集研究、開發、中試和生產一條龍的生物工程中心,在基因工程疫苗和基因工程藥物的研究和開發工作中,取得了良好的社會效益和經濟效益。20世紀90年代末期全面參與到腫瘤分子機制和綜合防治研究。

黃翠芬認為,防勝於治,防治結合是對抗微生物致病應該堅持的基本原則和基本思路。 由於微生物的繁殖速度快以及毒力強等特點,對人體的危害是極大的,因此物理手段的防護以及免疫保護是首要問題,防護和保護的問題解決得越好也就為治療減輕了壓力,同時任何防護和保護的措施都無法達到百分之百的保護效果,因此要全面地解決微生物的危害,治療也是很重要的一環。正是根據這一基本的研究思路,經過幾十年堅持不懈的努力,成功地完成並總結出了綜合防治微生物的措施,獲得國家科技進步一等獎,並與其他項目一起獲得國家科技進步特等獎。

從20世紀80年代開始,黃翠芬開始全面參與到國家重大科研項目的研究中,特別是在“863”項目中承擔指導了致腹瀉微生物的基因工程疫苗的研製和尿激酶原及組織型纖溶酶原激活劑等基因工程藥物和基因工程抗體的研究和開發工作,取得了一大批科研成果。隨著人類基因組計畫的完成,分子遺傳學的研究正進入了功能基因組研究的新時代,研究基因以及基因組的功能已經成為研究的熱點和方向。

黃翠芬教授認為這又是一個科研發展充滿機遇和挑戰的時代,以信息的極大豐富和新技術的廣泛使用為背景的科研工作也必須從思路上和方法上予以跟進。在研究思路上必須採取系統的整體的思維方式,在研究方法上必須大膽使用新的技術和方法,在選題上必須揚長避短,選準突破口。她認為腫瘤的分子機制和綜合防治這20年來雖然取得了突飛猛進的發展,但是還有一些關鍵的問題沒有解決,雖然中國起步較晚,但是只要積極跟進,定會有所作為,因為在已有的研究成果面前,是可以共享的,在未知的研究領域,機會是均等的。因此從90年代她開始著手進行腫瘤的相關研究,並承擔了“973”等國家和軍隊的重大課題。

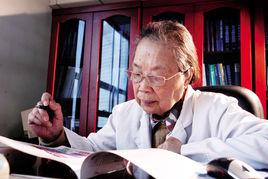

黃翠芬一生勤勉,孜孜不倦;無論是在學習工作上、在被認為知識無用的時代或改革開放後的今天、在國內還是在國外;她都是勤勤懇懇,兢兢業業。即使在晚年患病期間,她依然堅持上班,她一方面要密切關注國內外的最新進展,與國內外的專家學者進行學術和信息交流;另一方面也要指導研究工作,特別是在研究的思路和新技術的使用上,她一直強調要有所突破。

教育貢獻

黃翠芬教授桃李滿天下,從剛回國在大學任教至今,她帶過本科生、碩士研究生和博士研究生,她在工作和學習上對學生嚴格要求,在生活上積極幫助學生,她始終堅持身教重於言教,使學生不僅學到了知識和技能,而且領悟到了許多做人的道理。她喜歡和學生之間在學術上進行充分的討論,每年一度的師生聚會既是感情的交流,也是學術思想的大討論,在這裡氣氛是輕鬆愉快的,信息可以完全共享,思維可以自由發揮,每人都可以暢談自己的觀點,也可以對不同的觀點進行討論甚至辯論,黃教授每次都是積極的參與者和公正的主持者。

黃翠芬發動在國內外結識的朋友、老師、同事,千方百計地打通各種渠道,把優秀的年輕人介紹出國進修學習,開闊視野,先後送幾十位學生留學,又想方設法創造條件,吸引學成後的年輕人回國建功立業。黃翠芬的博士生楊曉,就是在她的幫助下,到美國學習基因剔除技術,回國後,積極開展研究工作並作出了可喜的成績。黃教授的學生已經有許多成為新的學科帶頭人和科研骨幹,為國家和軍隊的醫學基礎研究注入了新鮮的活力。

黃教授有許多學生留學國外,有些已經陸續回國。他們將所學到的先進知識與技術為軍事醫學的發展付出了艱辛的勞動,並取得傑出的成果。黃教授為此甚感欣慰。她希望還在國外學習的學生艱苦努力,頑強奮鬥,以不同的方式直接或間接的為國家的科技發展,做出自己的貢獻。

所獲榮譽

黃翠芬教授在半個多世紀的辛勤勞動中。除取得了豐碩的科研成果外,在容許的範圍內,發表論文100餘篇;編著學術專著3部;教材2本。獲得國家科技進步一等獎2項;軍隊科技進步一等獎2項,二等獎4項。此外,還獲得解放軍一級英雄獎章及軍事醫學科學院伯樂獎,多次立一、二、三等功,並被授予國家級先進工作者,全國勞動模範,三八紅旗手,總後勤部建設社會主義物質文明和精神文明先進個人標兵等光榮稱號。

1984年10月,中央軍委主席鄧小平同志簽署中央軍委授予“模範科技工作者”榮譽稱號的命令中,再一次指出:“黃翠芬同志是立志為社會主義事業獻身的優秀知識分子,優秀的科學帶頭人,她懷著報國之志,返回祖國後,無論在建國初期百廢待興的困難面前,還是在十年內亂身處逆境之中,始終對黨的領導,對社會主義制度堅信不疑。她發奮學習現代技術,努力開拓新的領域”,號召“全軍指戰員,特別是科研戰線上的同志,都要向黃翠芬同志學習。”

1996年又獲全軍專業技術重大貢獻獎,並被授予全軍優秀科技人才建設伯樂獎,同年當選為中國工程院士。在2004年7月20日召開的第七次中國歸僑僑眷大會上又光榮當選為中國僑界“十傑”,受到胡錦濤等黨和國家領導人的親切接見。這位83歲高齡的著名老科學家,依然風雨無阻地帶病戰鬥在工作崗位上,與國內外的專家學者進行著頻繁的學術和信息交流,密切關注國內外的最新發展。

四觀閱兵

黃翠芬先後5次登上天安門的觀禮台,其中4次是觀看大閱兵。

1959

第一枚軍功章

1959年國慶大閱兵,黃翠芬流的是“甜”淚。這一年,是她回國第9年,參軍第5年。她是戴著她的第一枚軍功章前來觀禮的。

1954年,她調入軍事醫學科學院,從抗美援朝戰爭的衛勤總結中,她看到氣性壞疽是造成傷員截肢和死亡的重要原因,亟待研究免疫措施,便選擇了這個課題。氣性壞疽是由傷口感染了破傷風菌、膿毒菌、水腫菌、產氣莢膜菌引起的,前三種國內已有可作免疫預防用的類毒素,而產氣莢膜菌的免疫難題尚未攻克。黃翠芬與莊漢瀾、王明道等經過4年努力,搞出了產氣莢膜菌疫苗,為過渡到生產工藝打下了堅實基礎。研究室因此榮立集體二等功,她本人榮立三等功。

1984

模範科技工作者

時隔25年後,1984年國慶大閱兵,黃翠芬又登上了觀禮台。這一次,她是作為中央軍委授予的“模範科技工作者”被邀請的。

如果說1959年大閱兵時,她還是一個嶄露頭角的科技新兵,現 在她已經是一個成熟的科學家了。63歲的她獻給祖國的禮物是一面醫學防護盾牌,後來獲得了全國科技進步一等獎(1987)。今非昔比了,但站在觀禮台上的她仍然是飽含熱淚。

1999

兩個“國一”,三個“軍一”

1999年的國慶大閱兵又被稱為世紀大閱兵。這一次走上觀禮台,78歲的黃翠芬獻給祖國的禮物是沉甸甸的:2個國家科技進步一等獎,3個軍隊科技進步一等獎。

2009

一個“後基因組時代”的團隊

2009年國慶,新中國跨入新世紀後的第一次大閱兵。黃翠芬又一次站在了觀禮台上。這一年,她88歲了,暮年的她又一次止不住淚水漣漣。

在這次大閱兵中,衛生勤務車首次出現在受閱隊伍中。它“滿載”著全軍衛生戰線獻給祖國的生日禮物,應該也包括黃翠芬的一份。

從1999到2009,她榮獲了何梁何利基金科技進步獎、“九五”全軍重大成果獎、被國務院評為“僑界十傑”,被總後評為“一代名師”,當選“新中國成立後為國防和軍隊建設作出重大貢獻,具有重大影響的百位先進模範人物”等等。

人物故事

2011年8月9日晚,91歲的著名分子遺學家、我國生物工程奠基人之一、軍事醫學科學院一級研究員黃翠芬院士在解放軍總醫院與世長辭。黃翠芬生前總愛別著女兒送給她的一枚蜜蜂圖案的胸針,同事們因此送她一個暱稱:“蜜蜂媽媽”。幾十年來,“蜜蜂媽媽”把全部的摯愛獻給祖國軍事醫學的百花園。

“蜜蜂媽媽”與丈夫周廷沖是軍中唯一的夫妻院士。在91年的風雨歷程中,她用包括國家科技進步一等獎、“模範科學工作者”等不下20項耀眼的成果和榮譽,演繹出精彩而傳奇的科學人生。

偷渡歸國

“回國是不需要理由的,不回國才需要理由”

黃翠芬的傳奇人生從歸國的那一刻起就充滿驚險和曲折。

1949年10月1日,新中國成立的訊息通過電波傳到大洋彼岸,黃翠芬和丈夫周廷沖立即從波士頓趕到舊金山,準備乘船回國,然而美國政府對新中國實行嚴密封鎖,不讓高級知識分子回到中國。移民局百般刁難,不給簽證。

在萬不得已的情況下,歸心似箭的黃翠芬夫婦大膽地選擇了一艘貨船“偷渡”。客船的票價為每人160美元,而這家貨船每人要收500美元。黃翠芬夫婦還把所有積蓄購買了實驗儀器和設備,冒著生命危險,在海上漂泊了56天后到達天津大沽口外,回到祖國的懷抱。

其實,在出國之前,他們夫婦的人生就與黨緊緊聯繫在一起。1921年生於廣東的黃翠芬,1940年被廣州嶺南大學化學系錄取。大學畢業後,她幾經輾轉來到重慶,在中央衛生實驗院流行病微生物研究所工作。通過未婚夫周廷沖,她結識了人生領路人——中共地下黨員計蘇華。

當時,這對年輕人有兩條路可以選擇,一是奔赴延安,二是考獎學金出國。他們選擇了前者,希望能夠早日投入黨的懷抱。然而,黨組織希望能夠為新中國儲備人才,因此,計蘇華勸他們出國留學。於是,他們聽從黨的安排,先後獲得英、美獎學金,在海外攻讀碩士、博士學位。

“建設祖國我要多流汗”,黃翠芬經常這樣對同事們說。新中國成立60多年來,黃翠芬4次應邀到天安門參加國慶觀禮,每一次,她都像一隻辛勤的蜜蜂,獻上自己釀造的“蜂蜜”——醫學科技成果,作為祖國母親的生日賀禮。

1959年國慶大閱兵,黃翠芬戴著她的第一枚軍功章前來天安門觀禮;1984年國慶大閱兵,作為中央軍委授予的“模範科學工作者”,63歲的她獻給祖國的禮物是獲得全國科技進步一等獎的一面醫學防護盾牌;1999年國慶節的世紀大閱兵,78歲的黃翠芬帶來了兩個國家科技進步一等獎和3個軍隊科技進步一等獎;2009年國慶大閱兵,88歲的黃翠芬又一次站在了觀禮台上。在這次大閱兵中,衛生勤務車首次出現在受閱隊伍中。它滿載著全軍衛生戰線獻給祖國的生日禮物,自然也少不了黃翠芬的那一份。

在這些輝煌成就的背後,黃翠芬也經歷了許多磨難和挫折。“文化大革命”中,丈夫周廷沖被打成“反動學術權威”,發配到西北放羊,黃翠芬也因“海外關係複雜”受到審查,一家六口天各一方……然而,戰友們從未聽到她一句怨言。

兒女們曾經問她:“那時您後悔過嗎?”回答是四個字:“無怨無悔。”幾十年後還有年輕人問她:當年為什麼要回國?她很乾脆地回答:“回國是不需要理由的,不回國才需要理由。”

運籌帷幄

運籌帷幄,占領科學制高點

“黃翠芬院士的偉大之處在於她老人家總能站在醫學科學的最前沿,洞察醫學科學發展趨勢,準確把握科研的大方向。”和黃翠芬院士共事30多年的軍事醫學科學院原副院長黃培堂研究員這樣說道。

1953年,沃森和克里克發現DNA雙螺鏇結構後,國際上普遍建立了基因重組工程技術。原來僅靠從天然產物中分離純化的人生長激素、胰島素等可以採用基因工程技術讓它們成為重組工程藥物。黃翠芬敏銳地意識到這是一場生物技術革命!必須緊緊抓住這個歷史機遇。然而,由於受前蘇聯一邊倒的影響,國內那時還只能推行米丘林、李森科的學說。黃翠芬的意見遇到空前的阻力。

1978年,在時任國防科工委副主任錢學森的支持下,黃翠芬迅速抽調近30人分赴北京和上海學習,並因陋就簡辦起了全軍第一個分子遺傳學研究室。“如果沒有黃教授的這個果斷決策,我們生物技術的研究不知要推遲多少年!”回憶起當年的情景,黃培堂仍感慨萬分。

從南方戰場的衛勤總結中,黃翠芬得知前線部隊在野外腹瀉發病率較高,造成非戰鬥減員。為此,她決心把人類細菌性腹瀉基因工程疫苗搞出來。但是,基因工程疫苗潛藏著一個生物風險,一下子到人類不穩妥,於是選擇了先做幼畜疫苗,以找出排除那個潛藏風險的辦法。

經過不懈努力,課題組研製的幼畜大腸菌腹瀉基因工程多價疫苗成為我國第一個具有自主智慧財產權的基因工程疫苗,獲1995年國家科技進步一等獎。

1996年,基因敲除技術剛剛興起,在美國也只有少數幾個人在做,國立衛生研究院的鄧初夏便是其中一位。一天,黃翠芬對博士生楊曉說,我已經聯繫好了,派你到美國鄧初夏教授的實驗室學習、研究基因敲除技術。

楊曉明白,基因敲除是獲取穩定的動物模型,研究腫瘤等重大疾病的發病機理、探索治療辦法的一項新技術。黃教授是要自己一步跟上世界先進水平啊!楊曉不敢懈怠,努力學習,在美國一鳴驚人,論文被SCI(科學引文索引)引用達1000餘次。

1999年3月,楊曉學習期滿,鄧初夏教授竟捨不得放她走了。楊曉沒有猶豫,毅然回到黃教授身邊。回國第二天,黃教授把楊曉推上了中國工程院醫學科學前沿學術研討會,雖然只破例給了她3分鐘的發言機會,卻產生了不小的轟動。

人類基因組計畫自1990年開始實施,到2001年,已經破譯了人類基因組全序列。黃翠芬意識到,一個“後基因組時代”開始了!

我們不能輸在起跑線上!黃翠芬經過反覆思考研究,決定從危害最嚴重、發病率最高的惡性腫瘤研究入手。因為,近30年來,生命科學取得的許多重大突破性理論成果來自腫瘤學研究,一系列具有革命意義的生物高新技術也源自於對腫瘤發病機制的研究。

1999年,黃翠芬在院裡大力支持下,帶領葉棋濃、楊曉、周建光、胡寶成、黃君健等組建了一個研究團隊,經過10多年的努力,在腫瘤基礎研究領域取得長足進步,先後承擔了“973”、“863”和國家重大科技專項等一系列重大課題,不僅發表了一批高質量論文,引起國際反響,還獲得一個擁有自主智慧財產權和國際發明專利的潛在抗腫瘤基因治療藥物。這是黃翠芬晚年親手領導組建的一個戰鬥在“後基因時代”的科研團隊,其中有“973”首席科學家,有“傑出青年科學基金”獲得者,有院士候選人。

近 年來,黃翠芬發現海洋生物工程、抗體工程、生物導向藥物、多價活疫苗、轉基因動物等高新技術具有廣闊的發展前景,建議生物工程研究所開展相應研究,並親自找資料進行課題可行性論證。如今,這些項目都由所里的年輕人承擔,均被列入國家 “863”和“973” 等高科技計畫。

黃翠芬正像一隻蜜蜂,築起了一個又一個前沿學科的蜂巢。

高尚品德

直腰為人梯,彎腰為人橋

“直腰為人梯,彎腰為人橋”。總後勤部副部長秦銀河這樣評價黃翠芬的高尚品德。

黃翠芬愛才惜才,業界幾乎無人不知。1978年,黃翠芬為了創建全軍第一個基因工程研究室跑前跑後,好不容易爭取到兩個出國名額,可是黃翠芬卻讓給了有發展潛力的中年知識分子,自己則以探親的名義,自費去美國考察。回國時,她又帶回1萬美元的儀器和實驗菌種……

不僅如此,黃翠芬還發動在國內外結識的朋友、老師、同事,千方百計地打通各種渠道,先後把幾十位優秀的年輕人介紹出國進修學習,同時又想方設法創造條件,吸引學成後的年輕人回國建功立業。

周建光研究員永遠不會忘記,是黃翠芬院士推薦她出國深造,在她學習的5年時間裡,黃翠芬沒有忘記她,還多次利用出國機會專程看望她,了解她的實際困難。回國後,黃翠芬多次找上級領導反映,幫助她的孩子解決了上學問題,徹底解除了她回國的後顧之憂。

黃翠芬愛學生和晚輩就像愛自己的孩子。每到春節前,黃翠芬總會在家裡舉行師生、同事團聚會。她親自下廚,做出豐盛的粵菜和西式菜餚,幾十號人濟濟一堂,邊吃邊聊,無所不談。博士王國力寫道:“一位人人敬仰的學術宗師,能給她的晚輩和學生做午餐,令人感動。我在她那裡‘偷’學的一道‘越南飯’,至今是我家宴請同學好友的保留項目。”

然而,在科研把關上,她卻嚴格得近乎“死板”。學生的論文寫出來了,她要把原始實驗記錄從頭查到尾,厚厚的多少本,她一頁一頁地看,一項一項地比對,往往一坐就是一整天。

有一次,黃翠芬看完一位博士生的論文後語重心長地對他說,論文能不能不用形容詞?不用過多的裝飾?如今已經成長為學科帶頭人的這位博士提起此事仍激動不已。

在生命的最後12年,黃翠芬先後被檢查出結腸癌和肺癌。在與病魔抗爭的12年時間裡,黃翠芬克服了常人難以想像的巨大痛苦,卻仍然堅持每天上半天班。即使在最後的幾個月,黃翠芬對前來看望她的學生,還是三句話不離本行。

“視名利淡如水,追求真理一生無怨無悔,聲名存海內;看事業重如山, 領軍科研一世有功有德, 桃李遍天下”——黃翠芬的長子、美國馬里昂大學終身教授周哈陽博士撰寫的這幅輓聯,可謂黃翠芬院士一生的真實寫照。

善良的心

人們都記得她給的溫暖

“她有很多頭銜和榮譽,在我眼裡,她首先是一個好人。”她的長子周哈陽說。

是的,人們都記得她給的溫暖。

“到現 在我都接受不了老人家去世的事實。80多歲的時候,她還和我們打沙壺球,教我們怎么擊球。”她的博士生張浩哽咽著說,“病重期間,她還記得我們家在裝修,跟她家人交代把家裡的沙發留給我。”

她的學生楊曉也記得,她最後一次去看老師時,老人家還惦記著她女兒出國留學的事情。此前,老人把美國的外甥女給她發的有關在美國如何申請大學的郵件,全都列印出來,派人送給楊曉的女兒。

而每年在她家的新年聚餐會,幾十人的一伙食,她都親力親為。她的學生王國力說,從老師那偷學到的越南飯至今仍是他宴請朋友的保留項目。即使出差到美國,她也會招呼在那邊的學生聚會,介紹國內最新動態,討論回國事宜。她甚至把每次聚會時的照片沖洗後分發給各個家庭。

在她最後的日子裡,她“脆弱”地請求醫生早點結束她的生命。“其實她是不想給國家增添負擔,給別人添麻煩。”黃培堂低聲說。他永遠也忘不了老師最後和他說的話。“我去看她的時候她已經不太清醒了,但是在我走到門口準備離開時,突然聽到她問‘帶傘了嗎’,那時候我都驚呆了。後來才明白,那幾天北京老下雨,她擔心我被淋到。”

“她這一輩子都在為別人著想,我有時候都想不通,她遭受了那么多苦難和挫折,怎么還能這么淡然,保有一顆善良的心?”周哈陽坦言,母親的胸懷,他無法企及。

懷孕7個月時,她和丈夫周廷沖花高價買了兩張船票,在貨船里顛簸了兩個多月回到祖國;文革期間,周廷沖被打成“反動學術權威”,發配到西北放羊,她也因“海外關係複雜”被審查,一家6口四散各地;70多歲送別老伴;生命的最後10年裡,兩次遭遇癌症……命運似乎並不優待她。

“但是她從來沒有抱怨過。回國後我也遇到過很多挫折,也有很灰心的時候,每次找黃老師談心,總會不自覺地被她的樂觀和豁達所感染,重新鼓起前行的信心和勇氣。”楊曉說。

“人的生命是短暫的,萬物終要匯入到浩瀚茫茫的宇宙中,作為其中一顆微微閃光的星星,我感到是那么的幸運,那樣的值得分外珍惜。”在自述中,她回憶了一生的經歷後這樣寫道。也許,這就是不管順境逆境,她總是與愛同行的原因吧。

“她內心的從容、寧靜、以及一個知識分子的價值觀,你只要走近,就能感覺到。”楊曉說,她眼裡的恩師,用李清照詠桂花的詞來形容很是貼切——“暗淡輕黃體性柔,情疏跡遠只留香,何須淺碧深紅色,自是花中第一流”。