生平

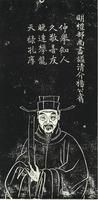

魏良弼(1492一1575)明理學家、教育家,字師說,一作師悅,號水洲,新建(今屬江西南昌)人。嘉靖二年進士。授松陽(今屬浙江)知縣,後歷官刑科給事中、禮科都給事中、太常少卿。因直諫,屢遭廷杖,然言之愈激。居家在丹陵書院講學達四十二年之久,深得鄉人尊重。以其告誡以教家人。受學於王守仁,與錢德洪、陳九川、劉邦采、羅洪先、鄒守益等往復論學,聯集講會,闡揚王學。隆慶初,進太常寺少卿,致仕。卒後,追謚忠簡。著有《水洲文集》,後人撰有《魏水洲先生行略》。其弟魏良政、魏良器亦是江右王門重要學者。

觀點主張

認為良知、天理非二也。“知之良處,即是天理;昧其知,失其良,則為人慾。蓋自明覺而言,謂之知,自條理而言,謂之理”(《水洲先生集·示諸生》)。

為學力主“悟道”,認為“悟由心得,信非講求得來。用志不分,乃凝於神;神凝,知自致耳;要得神凝,須絕外誘;固非頑空打坐,亦非歌舞講求,要自守悟處”(《答羅念庵》)。

在道德修養上反對時論“多於觸處、動念處體認良知”。認為人本得天理良知,但人被習心遮蔽,故不能呈現,若“去其蔽,則本體自然呈露。不須防檢,不須窮索,自然流出”。

強調“良知之學不待教”,要在“四端” 處“擴充”,“以誠身為貴”。

明朝東林黨成員

| 東林黨是明代晚期以江南士大夫為主的政治集團。公元1604年,顧憲成等修復宋代楊時講學的東林書院,與高攀龍等講學其中,“講習之餘,往往諷議朝政,裁量人物”,其言論被稱為清議。朝士慕其風者,多遙相應和。“三吳士紳”、在朝在野的各種政治代表人物、東南城市勢力、某些地方實力派等,一時都聚集在以東林書院為中心的東林派周圍。時人稱之為東林黨。 |