簡介

高昌回鶻王國

高昌回鶻王國早在漠北回鶻汗國時代,回鶻勢力即已擴張到以高昌(西州)、北庭為中心的新疆東部地區。在840年的回鶻西遷浪潮中,以龐特勤為首的一支越過天山進入焉耆地區。當他得知逃到漠南的回鶻可汗烏介已被殺害的訊息後,便於848或856年在焉耆自稱可汗,史稱“安西回鶻”。856年唐朝遣使前去冊封,但冊封使王端章一行被另一股回鶻所阻,冊封未能實現。而與之同時,在北庭地區也有一股回鶻勢力在活動,“餘眾保金莎嶺(即今天山東部之博格達峰),眾至二十萬。”當時阻擋唐朝冊封使的可能就是這一股勢力。

至60年代,這一回鶻集團中出現了一位名叫仆固俊的新首領。他率部與吐蕃在西域展開爭奪,於866年大敗吐蕃大將尚恐熱,奪取了西州、北庭、輪台、清鎮等要地。戰敗的尚恐熱被拓跋懷光活捉之後斬首。北庭回鶻與龐特勤系的安西回鶻政權決裂,西遷回鶻內部的爭鬥,最終以仆固俊系的勝利而告終,仆固俊獲勝以後,龐特勤的後代被迫東遷到甘州(今甘肅張掖),仆固俊系回鶻取代安西回鶻政權。新的回鶻政權以高昌城為首府,以北庭為度夏陪都。866年為高昌回鶻王國的創始之年。

高昌回鶻王國建立之初,東部天山地區的形勢十分混亂。當時,黠戛斯仍然插手西域事務。仆固俊建立政權以後,不斷與黠戛斯發生衝突,最終,高昌回鶻將黠戛斯逐出天山地區,並且乘勢東進,一度收復了漠北杭愛山至鄂爾渾河原漠北回鶻汗國統治地區。

高昌回鶻王國疆域最廣時東起甘肅西部,西到中亞兩河流域,南抵崑崙山北麓與于闐、喀什一線,北達天山以北。境內民族除回鶻人、漢人外,還有“南突厥、北突厥、大眾熨、小眾熨、樣磨、割祿、黠戛司、末蠻、格哆族、預龍族之名甚眾”。然而,從10世紀末葉開始,其西疆便不斷受到哈喇汗王朝的蠶食,疆域日漸促狹。

高昌回鶻王國時期,多種宗教並行,王室早期信奉摩尼教,後改信佛教,民眾則大多皈依佛教,同時亦有不少人信奉景教,拜火教、道教、薩滿教亦有信眾。高昌回鶻積極發展與周邊政權的關係,於遼太祖七年(913)入貢於遼。天贊三年(924),遼太祖西征,“遣兵逾流沙,拔浮圖城,盡取西鄙諸部”。隨後,遼於北庭置監國太師。遼聖宗於北庭築可敦城,屯以重兵,高昌回鶻遂為遼之屬邦(同時也稱臣於宋),遼設高昌大王府以羈縻之。不過,高昌回鶻與宋、遼的這種臣屬關係只是形式上的,而實際上仍保有獨立地位。回鶻:原名回紇,是維吾爾族的祖先,遊牧於色楞格河流域。

歷史

1125年,遼亡於金。此前,契丹王族耶律大石已率部西逃。1130年,耶律大石借道高昌,受到回鶻亦都護畢勒哥的款待。臨行時畢勒哥又贈送了許多馬、駝、羊,並表示“願質子孫為附庸”。但實際上回鶻並未成為附庸,且與之有過摩擦。1132年,耶律大石在葉立密站穩腳跟後又率兵南下,再次進入高昌,未經戰鬥,回鶻歸順以為屬國,但仍保有相對獨立的地位。西遼征服中亞以後,保存了高昌回鶻王國的王統和政治體系,除了每年徵收一筆賦稅和派駐一名鎮守官之外,並不過多干涉其內政。西遼王朝末期,政治腐敗,西遼王朝皇帝直魯古派駐高昌回鶻王國的一位少監,對高昌回鶻亦都護和他的將官百般凌辱,因此直魯古成為高昌回鶻貴族和平民共同憎恨的對象。西遼王朝在河中地區失敗、蒙古已滅掉乃蠻的情況下,高昌回鶻亦都護巴而術阿爾忒的斤及其臣僚們決意擺脫西遼統治,轉向蒙古。

1209年,成吉思汗西征,亦都護巴而術阿而忒的斤殺西遼派往高昌的少監,歸順於蒙古。因其率先歸附並多次出兵隨蒙古軍作戰,有元一代,高昌回鶻一直享有相當特殊的地位。巴而術阿而忒的斤被成吉思汗封為第五子,並娶成吉思汗女為妻,名義上擁有與四位皇子(即朮赤、窩闊台、察合台和拖雷)同樣的地位;政治、經濟、文化上長期保持半獨立狀態。

蒙哥汗時期,在別失八里(即北庭)設行中書省。忽必烈繼位後,察合台系與窩闊台系的西北蒙古宗王發動叛亂,別失八里成為雙方爭奪的焦點。其最後的陷落應在至元二十三年(1286)之後。與此同時,雙方也開始了對高昌的爭奪。自至元十二年(1275)始,西北叛王都哇、海都、卜思巴等多次圍困高昌,大約在至元二十年(1283)前後,亦都護火赤哈爾的斤戰死。餘部遂擁立年幼的紐林的斤為亦都護,在元軍的保護下,遷至河西走廊東部的永昌,以後的亦都護都駐此遙領高昌軍政。

政治

在政治制度上,高昌回鶻的最高統治者為“亦都護”(突厥語,意為幸福的君主),他自稱為“阿廝蘭汗”(意為獅子王),其政治權力是專制和世襲的。其下有宰相和樞密使,再下有“於爾奇”(大臣)、斷事官(司法首長)以及大小伯克(存在於首府高昌以及各地方)。被統治階級主要為農民,分為:卡朗奇(受僱的農民)、伊得如(即燕齊戶,近似奴隸)、庫瓦克(要向國家和官吏繳納實物和捐稅)、圖圖克(作為農奴被使用,期滿可自由)、卡達籬(在自由民與農奴之間);其次為奴隸;第三種為薩里,是佛僧的僕人。如果哪一種農民失去土地,那就被迫去租種地主的土地。經濟編輯

高昌回鶻在吐魯番盆地定居以後,其發展起來的農業、畜牧業以及手工業的生產,都已基本上擺脫了過去在漠北時期以遊牧為主的內容,而具有西域的特點。

在農業生產上,放棄過去在漠北草原上的遊牧生活而以經營定居的農業為主,地產五穀,產葡萄酒,在種植棉花並織成布方面有長遠的傳統,梧桐的樹脂稱為梧桐淚,可做藥用及工業上金屬的焊劑。在農業上利用水力,引導天山上的雪水以灌田園,造作水佑磑即水磨,便於糧食加工,因地制宜,用駱駝耕田,也有一部分畜牧業。

在手工業上,絲織品有兜羅、錦、紵絲、熟綾。棉、毛織品有斜褐、白布、繡文花蕊布。礦物中有著名的硇砂,是一種氯化鈉,為制皮革不可缺少的原料。鐵製品中,回鶻人已有鑌鐵即鋼,當時回鶻人手工業操作的各種器械,許多得用鋼鐵才能製成。

在商業上,從其和內地商業的往來頻仍可以看出商業之發達。回鶻人多到遼南京(今北京)做買賣,善於鑑別珍寶。也常到遼上京(今內蒙古巴林左旗南)進行貿易,遼朝特別在上京南城設立”回鶻營“作為居留地。與五代、北宋也進行貿易。向宋的洛陽、開封源源不絕地輸送馬匹,其中最大的一次是元豐八年(1085)將戰馬24000匹送抵開封。又如棉布(白布)一項,後周廣順元年(951),一次運到開封的就達1329段,這也說明當時內地植棉業還很不發達。

文化

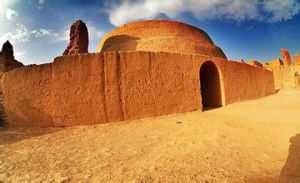

高昌回鶻遺址

高昌回鶻遺址吐魯番古代各族人民在與疾病作鬥爭中,早有成熟的醫藥(如唐代的《西州續命湯》)。北宋大中祥符六年(1013),高昌回鶻境內龜茲進奉使李延慶等36人到宋朝獻香藥。元代畏兀兒人軍醫月舉連赤海牙曾在合州(今四川合川)釣魚山,“奉命修麴藥以療師疫”。

外交

高昌回鶻王國,與毗鄰的沙州(今敦煌)歸義軍政權(851~1036年),保持著密切的政治往來。張氏主掌歸義軍時期(851~914年),正是高昌回鶻對外擴張時期,雙方曾圍繞伊州(今哈密)展開過爭奪,政治聯繫時斷時續。曹氏接掌歸義軍以後(914~1036年),採取和高昌回鶻和平相處的政策,而高昌回鶻中原朝貢也需要借道歸義軍。所以,雙方的政治聯繫變得非常密切。高昌回鶻王國和遼朝關係十分密切。10世紀初,契丹剛剛崛起於漠北草原,高昌回鶻即於907年底前往朝貢。913年,高昌回鶻又一次向契丹朝貢。924年,遼太祖耶律阿保機大舉西征,攻占東部天山地區,高昌回鶻歸附遼朝。從此,高昌回鶻朝貢不斷,雙方關係殊為密切。當然,這種朝貢也帶有經濟動機。按遼制,高昌和龜茲地區的回鶻人,可以借每三年一次的朝貢之機到契丹進行貿易,從而獲取不菲的經濟利益。高昌回鶻王國與中原王朝也有頻繁的政治交往。951年,高昌回鶻王國遣使中原,與後周建立了聯繫。962年,在得知宋朝建立的訊息後,高昌回鶻派遣阿都督等42人攜帶地方特產前往中原朝貢。981年,高昌回鶻王始稱“西州外生(甥)師子王阿廝蘭汗”,派遣都督麥索溫到中原獻貢,回鶻開始用甥舅關係表達過去與中央政權(唐朝)的親厚之情,意在加強與宋朝的聯繫。宋朝派遣王延德出使高昌作為回應。此後,高昌回鶻入貢北宋的記載累累見諸史冊。

宗教

高昌回鶻宗教

高昌回鶻宗教19世紀末,法國人伯希和曾在我國敦煌千佛洞發現幾百個屬於元朝初年回鶻文木刻活字。據研究,這些回鶻文木刻活字很可能是元朝初年因在敦煌、吐魯番一帶大量翻譯佛典,就參考同時代王禎那一套漢文活字印書的辦法,用於畏兀兒地區所留的痕跡②。在唐代,已從內地傳去七曜歷,有十二地支及生肖,這由我國前西北科學考察團在吐魯番得到的回鶻文曆書殘頁(現存中國社會科學院考古所)可以證明。

風俗

高昌氣候溫暖,宜蠶,谷麥再熟。著名土產有赤鹽、白鹽、葡萄、凍酒、刺蜜、白面、疊布(棉布)及絲織品等多種。其地處天山南北孔道,絲綢之路北路衝要,政治穩定,物產豐富,文化發達,中西使節、商客和僧侶過往頻繁,成為漢唐間中西政治、經濟、文化交流的重要樞紐。15世紀初,已風物蕭條,僧寺零落。西州回鶻世系

西州回鶻(高昌回鶻、畏吾兒)[仆固氏](866-1370)| 仆固俊 | (8) | 丙戌 | 866 |

| 乾符(20) | 甲午 | 874 | |

| 毗伽.登里 | (32) | 甲寅 | 894 |

| 羽祿.仆固 | (21) | 丙戌 | 926 |

| 頡利.毗伽 | (34) | 丁未 | 947 |

| 毗伽.孫古律 | (15) | 辛巳 | 981 |

| 聖.毗伽.天王 | (11) | 丙申 | 996 |

| 骨咄祿.闕.毗伽 | (17) | 丁未 | 1007 |

| 闕.毗伽.王罕 | (44) | 甲子 | 1024 |

| 毗伽.天.答兒罕 | (6) | 戊申 | 1068 |

| 毗伽布的斤 | (49) | 甲寅 | 1074 |

| 喝里可汗 | (7) | 癸卯 | 1123 |

| 畢勒哥 | (38) | 庚戌 | 1130 |

| 月仙帖木兒 | (41) | 甲子 | 1168 |

| 巴爾術阿爾忒 | (21) | 己巳 | 1209 |

| 怯失邁失 | (12) | 庚寅 | 1230 |

| 玉古倫赤的斤 | (10) | 壬寅 | 1242 |

| 馬木刺的斤 | (11) | 乙卯 | 1255 |

| 火赤哈兒的斤 | (20) | 丙寅 | 1266 |

| 雪雪的斤 | (13) | 丙戌 | 1286 |

| 朵兒的斤 | (9) | 己亥 | 1299 |

| 紐林的斤 | (10) | 戊申 | 1308 |

| 帖睦兒補化 | (11) | 戊午 | 1318 |

| 吉(藏吉) | (3) | 己巳 | 1329 |

| 太平奴 | (10) | 壬申 | 1332 |

| 月魯帖木兒 | (11) | 壬午 | 1342 |

| 桑哥 | (13) | 癸酉 | 1353 |

| 不答失里 | (3) | 丙午 | 1366 |

| 和賞 | (1) | 己酉 | 1369 |

玄奘西遊

漢唐以來,高昌是連線中原中亞、歐洲的樞紐。世界各地的宗教先後經由高昌傳入內地。那時,高昌王國是世界古代宗教最活躍最發達的地方,也是世界宗教文化薈萃的寶地之一。

佛教約在公元前1世紀傳人高昌地區。當時高昌著名的高僧有道普、法盛、法朗、僧遵、法緒、智林、慧嵩等。他們或在本地修行佛道,或到內地傳法譯經,推動了佛教的傳播和發展。據《名僧傳抄》記載,齊時高昌僧人法惠曾去龜茲出家,返回高昌後,住仙窟寺,宣教民眾。高昌故城可汗堡的東南角出土了一塊北涼的佛教的造寺功德碑,證明那時此處為北涼流亡政權的王家寺院。吐峪溝百窟曾發現第七代王麴乾固抄寫的《佛說仁王般若波羅密經》殘卷。這些都說明,在南北朝時期,佛教在高昌地區已有很大的發展。但是,這一時期佛教還只是起步階段,並沒有達到空前繁榮的程度。

隋唐時期,佛教在高昌出現了日漸昌盛的趨勢。據《續高僧傳》記載,隋朝時,佛教的發祥地天竺有僧人來到高昌宣傳佛法,並在這裡的許多寺廟中遊歷講經。那時的僧侶大部分都開始學習漢族的語言。隋煬帝就曾派遣漢族僧人道乘到高昌國,特意為高昌國王講《金光明經》。

到唐朝中期,佛教已經在高昌國達到了空前的繁榮程度,種狂熱的宗教信仰一直持續了幾百年。公元9世紀,回鶻西遷到高昌,在當地原有居民的影響下,也逐漸接受了佛教,並對佛教採取扶植的態度,從而促使佛教在王國內有了新的發展,並成為王國居統治地位的宗教。10世紀末到11世紀初,高昌回鶻王國在援助於闐王抵抗喀喇(kālǎ)汗王朝的鬥爭中加強了與吐蕃接觸,因而在宗教信仰上增進了解並相互影響,藏傳佛教也開始在高昌王國流傳發展。

佛教在高昌古國的大發展也使這一時期的經文、經書空前豐富起來。現在已發掘的佛經殘卷有《金光明最勝王經》、《菩薩大唐三藏法師傳》、《金剛經》、《七星經》等等幾十種不同的經文。此外,還出現了大量的與佛教禪宗內容有關的佛書和其他的多種文學作品形式,比如頌詩、史詩、小說、劇本等,均是以佛教為內容的優秀作品。不幸的是,這些正規的佛經資料在清末民國時期大部分為德國、俄國、日本、英國、法國等列強的探險人物竊取。

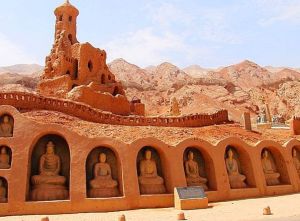

佛教的盛行必然使佛教雕塑盛行。著名的伯孜克里克石窟,位於吐魯番城東北約50千米處的木頭溝西岸斷崖上,現存64窟。一些石窟採取了開鑿石崖與土坯砌建並用的建築形式,以橫頂直洞為主,亦有中柱式洞、方形雙套洞和圓頂方形洞,是高昌石窟寺中保存最好內容最豐富的石窟寺群。壁畫題材以立佛為中心的供養圖、橫幅連環畫式傳經故事畫和經變圖等為主。壁畫的繪製以線描為主,輪廓線以墨線勾出,面部和肢體加以渲染,色調以紅為主,畫面鮮艷。這座石窟始鑿於隋唐時期,主要開鑿於高昌回鶻時期,是回鵲佛教藝術的代表。但是,這些石窟中佛像的精品絕大部分也已經在戰爭中流失到國外。除了前面介紹的那兩尊佛像外,還有兩尊珍貴的佛像收藏於柏林。這兩尊佛雕呈檀瑞像站姿,佛陀背靠橢圓形或者馬蹄形光環站立著,光環的邊飾有珍珠其右手施無畏印,僧伽被穿成罩式衣服。由於雕刻技巧的精湛,我們可以通過堅硬的身體感覺到健美的身軀。此外,在高昌國曾經的領土內,分布著大大小小的佛像石窟不計其數,比如高昌石窟包括伯孜克里克石窟、吐峪溝石窟、雅爾湖百窟、勝金口石窟、以及七康湖石窟、科錫哈石窟、大桃兒溝石窟和小桃兒溝石窟等。在這些石窟中還繪製了眾多佛教題材的精美壁畫。

在佛教雕刻盛行的同時,另一種佛教藝術形式——繪畫也進入了繁盛的階段。高昌佛教繪畫作品,主要集中在石窟壁畫中。有的是描繪的通肩式大衣的千佛以及西方淨土,也有的是描繪的地獄中的場景,還有穿草鞋踏蓮花的立佛像。這些佛像的下面都繪製著精美的佛教故事,此外還有頭著幞頭長飄帶的星宿圖和佛涅像等。高昌佛教繪畫中既保留了原有的佛教藝術,又吸收了來自中原、龜茲地區及摩尼教繪畫的特點,加上後來回鶻的傳統文化,構成了高昌佛教文化的主要來源。

在這一時期,佛教的空前繁榮還使佛教的傳播出現了回流的現象。由於漢唐時代漢族已經具備了深厚的民族文化基礎,對這一外來宗教藝術也有自己的理解和發揮。這種理解和發揮也在不斷地向西域地區回流。十六國時期,高昌僧鳩摩羅跋提向占據北方的前秦苻堅進獻梵文《大品經》,晉太元十五年法顯西行至高昌傳授經文。

高昌國佛教的盛行,與唐朝時著名的佛教高僧玄奘有著十分重要的關係。

公元629年,也就是唐太宗時期,玄奘懷著到西方佛教的發源地去求取佛經、弘揚佛法的心愿踏上了漫漫的西遊之路。經過了將近十年的長途跋涉,玄奘於公元638年到了高昌國境內。此時,正是高昌國王麴文泰的統治時期,國家十分強盛,佛教已經流行開來。但是,在高昌國王和他的臣民們研習佛法時,經常會遇到一些複雜的文字和不懂的經文。而中原的唐朝卻早已對佛經有了充分的知識與理解。從唐朝不遠萬里來了一個精於佛法的高僧,麴文泰很是高興。

他為風塵僕僕的玄奘舉行了盛大的歡迎儀式。在交談中,麴文泰被玄奘的學識所折服,拜他為國師,並沐浴更衣,親自為玄奘執香爐,率領王妃、文武大臣聽他講經說法。在聽了玄奘的講解後,麴文泰馬上弄懂了許多以前苦思冥想也沒有結果的問題,對玄奘更加佩服了。就這樣,他們在友好的氣氛中度過了幾天的時光。

這天,麴文泰到玄奘的住處去拜訪,卻聽到了一個令他十分意外的訊息。原來,玄奘向他辭行,準備收拾行囊繼續向西天的路前行。麴文泰本來是專門來請玄奘長期住在高昌國的,協助他管理國家的,卻聽到了這個與之完全相反的訊息。無論玄奘怎么勸說,他都不予放行。但是,玄奘是一個有著堅毅的信念的高僧,誓死也不會改變去西天的志向。麴文泰見玄奘執意不從,不願意破壞了他們之間的感情,無奈之下只得放他西去,但是提出了兩個條件,一個是要與玄奘結拜為兄弟;另外就是請玄奘留下來講一個月的佛法。

玄奘見國王鬆了口,況且他提出的條件也不過分,而且還可以宣揚佛法,也算是好事,便答應了下來。就這樣,玄奘與麴文泰舉行了隆重的結拜典禮並認真的將自己的佛法知識全部傾囊相授。之後,麴文泰帶著浩浩蕩蕩的隊伍把玄奘親自送到了百里之外,才戀戀不捨的回去。

玄奘在高昌國宣講佛法時,在寺廟內遇到了長期居住在這裡的3名漢族僧人。其中有一位年紀最老的已經鬢髮皆白了,聽說來自唐朝的玄奘法師到了,衣服都來不及穿好、光著腳就跑去相見。他一見到玄奘就痛哭了起來,說已經多年沒有見到過來自家鄉的人了。從這件事可以看出,唐朝時就有內地的僧人到高昌宣講佛法。這件事也說明了高昌國由於佛教的盛行,吸引了大量的內地僧人,有力地說明了高昌國佛教傳播的回流現象。

高昌宗教

此地原為雅利安族住民所居之地。漢代以後,漢人逐漸遷入(主要為漢魏屯戍軍民的後裔和逃避戰亂的內地移民),在回鶻移住以前,受漢族影響甚深,其風俗政令、文字等悉與華夏大同小異。另據文獻記載,此地自古即流行佛教。依《出三藏記集》卷八所載道安〈摩訶波羅蜜經抄序〉言,前秦·建元十八年(382)正車師前部王彌第來朝,其國師鳩摩羅跋提獻胡本《大品》一部。及北涼·沮渠

蒙遜領有此地後,高僧輩出,譯經風氣大盛。麴氏王朝成立後,佛教受歷代諸王外護,佛法隆盛。玄奘西遊途中,路經此地,國王麴文泰率全城歡迎,熱情款待,並請求永留其國。玄奘婉拒,惟停留一個月,並為講《仁王經》。及回鶻移住後,除潛信摩尼教外,亦信奉佛教、景教、祅教等。十九世紀以後,經多次考古探險,出土無數佛像、佛畫,與梵語、胡語、漢文、回鶻語經典等。此中,以回鶻語寫成之經典,有《金光明最勝王經》、《方廣大莊嚴經》、《彌勒下生經》、《天地八陽神咒經》等,多為譯自漢譯藏經之轉譯本。此外,此地另有高昌故城、交河故城、伯孜克里克石窟等著名佛教遺蹟。