概述

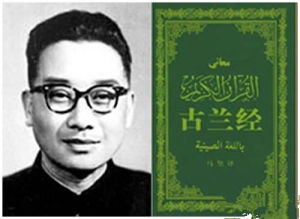

馬堅是伊斯蘭教學者。字子實,1906年生,雲南箇舊人,回族。早年就讀於上海伊斯蘭師範學校。1931年被選送埃及愛資哈爾等校學習。此間著文《中國回教概觀》,譯《論語》為阿拉伯語。回國後主要從事《古蘭經》及阿拉伯文著的翻譯工作。1945年後,先後任雲南大學、北京大學東方語言系教授。1949年9月出席中國人民政治協商會議,是第一、二、三、四、五屆全人民代表大會代表。歷任中國伊斯蘭教協會常務委員,中國亞非學會理事。譯著較多,出版的有《回教哲學》、《回教真相》、《伊斯蘭哲學史》等。1978年逝世。

簡介

馬堅

馬堅馬堅先生(1906-1978),北京大學教授,中國現代傑出的穆斯林學者,阿拉伯語言學家和翻譯家,回族,中國雲南省箇舊市沙甸村人。早年曾就讀於雲南省昆明明德中學,後到西北寧夏固原,師從著名經師虎嵩山學習伊斯蘭典籍。

1929年到中國東南沿海最大的商埠和港口城市上海,入上海伊斯蘭師範學校,專修阿拉伯語及經籍,兼學英語,1931年以品學兼優的成績畢業。同年12月由中國回教學會選派,隨中國首批留埃學生團赴開羅,1934年畢業於愛資哈爾大學預科,1939年畢業於開羅阿拉伯語高等師範學院。1939年至1946年期間輾轉於上海、雲南等地,從事伊斯蘭文化教育,並潛心於《古蘭經》的研究和翻譯。1946年到北京大學工作,一直擔任東方語言學系教授、阿拉伯語教研室主任。1949年曾作為中國穆斯林傑出人物,擔任中國人民政治協商會議全國委員會委員,從1954年到逝世前,連續當選為第一屆至第五屆全國人民代表大會代表。馬堅先生還是中國伊斯蘭教協會的發起人之一,後任該會常務委員,此外,還曾擔任中國亞非學會理事等職。

馬堅先生通曉漢、阿兩種語言文化,兼通波、英兩種語言,學識淵博、治學嚴謹,畢生從事伊斯蘭學術研究和阿拉伯語教學科研工作,其卓著成就。

幼年影響

馬堅

馬堅繁重的學習,貧寒的生活,富豪子弟的白眼,馬堅和同伴們都默默地忍受著。惟有一件事情,他們實在無法忍受。

一天,《金字塔報》報導了日本製造“九·一八”事變,出兵搶占中國東北三省,燒毀當地清真寺,屠殺穆斯林的訊息,哈德成阿訇也從上海來信,談到事件的真相。五個中國學生聽見祖國遭受侵略,同胞被凌辱,十分氣憤。他們拿著報紙,逢人就講日寇的罪行,還醞釀要向日本駐埃及使館遞交抗議書。住在開羅的一些日本人,對中國學生的行動很惱火,他們串通一氣,吵吵嚷嚷闖進學校,揚言要給中國學生一點厲害瞧瞧。

日本人真是欺人太甚!搶占中國土地,殺害中國無辜平民不算,還要到伊斯蘭世界的最高學府來逞強?主持公道的阿茲丁·哈蒂卜校長令人將闖進學校的日本人喝住,帶到辦公室,五個中國學生隨後也被喚到。

剛才還氣勢洶洶的日本人,被哈蒂卜校長威嚴的神色震懾住了。馬堅承這勢頭,從容地說:“尊敬的哈蒂卜校長,憑真主做證,請允許學生講幾句,日本軍隊侵犯我們的祖國,搶占了東北三省,他們所到之處,見清真寺就燒,見穆斯林就殺,這是血淋淋的事實。這些,全能的真主都看在眼裡。我們在一起議論議論,不過是為了國土淪喪而感到憂慮,祈求至仁至慈的真主襄助我們,降罪給那些拿槍作惡的人。”

一個蓄著仁丹胡的胖日本人,皮笑肉不笑地對哈蒂卜校長鞠個躬,陰陽怪氣地說:“尊敬的哈蒂卜校長,愛資哈爾大學是伊斯蘭世界最權威的學府,學生應埋頭讀書。這幾個中國人不守本分,卻散布攻擊日本國的謠言,他們是不懷好意的。校長先生,豈能讓他們壞了愛資哈爾大學的美名。”

“日本軍隊的暴行,世界各國都有報導。請問這幾位先生,難道各個國家都在製造謠言?”馬堅寸步不讓。

小日本人的鬍子一齜一齜的,一下子變得瞠目結舌,半天說不出話來。突然,他收起笑臉,露出殺氣:“校長先生,他們一定是共黨分子!共產黨是要毀滅宗教的,你不能把這樣的禍根留在愛資哈爾大學。”

“唔--”哈蒂卜校長拖著長長的鼻音,“你們不覺得過分嗎,先生?愛資哈爾大學的事,用不著你們操心,就談到這裡吧,你們可以走了。”

日本人碰了一鼻子灰,一個個耷拉著腦袋灰溜溜地走了。馬堅等人轉身拜謝哈蒂卜校長。哈蒂卜校長捻著銀灰色的長須笑哈哈地說:“穆聖在一千多年前就講過,學問雖遠在中國,以當求之,我的父親早年到過中國,學習和研究過中國古老的文化。中國是文明之邦,造紙、印刷術、火藥、指南針這些偉大的發明都是從中國傳到阿拉伯,然後才傳人歐洲的。我完全相信你們。”

從這以後,馬堅幾個留學生到開羅華人區進行抗日宣傳,激發廣大愛國華僑的抗日熱情,聯合組織了“中國戰區災民救濟會”,馬堅任該會秘書,積極募捐支援國內抗戰。不久又接到“中國回教協會”從上海寄來的函件,要愛大的中國留學生組成“中國伊斯蘭教朝覲團”赴麥加朝覲,以抵抗親日分子組織的朝覲團。

馬堅的父親年輕的時候到過麥加,對童年的馬堅講述過朝覲大典盛況,馬堅早就渴望能親身參加朝覲。此次朝覲,馬堅還被指派為朝覲團副團長。

從開羅到麥加,路途雖然不算太遠,可來回至少也得六七十個英鎊才行,哪來這么多錢呢?

五個中國穆斯林學生為經費發愁。這天吃罷午飯,眉毛濃黑的薩拉赫哼著一支流行的阿拉伯民歌,走進了馬堅的寢室。

薩拉赫笑嘻嘻地對馬堅說:“真主賜福,我的好朋友,你不用愁眉苦臉啦。”馬堅還沒弄清是怎么回事,薩拉赫已把一份電報匯單送到馬堅面前。

“妙呀!”馬堅喜出望外脫口而出。原來,這是恩師哈德成阿訇從上海匯來的。真是雪中送炭喲!五個中國穆斯林學生高高興興起程了。他們從開羅坐汽車到了埃及北邊最大的港口塞得港,換乘輪船往南經蘇伊士運河,又進入紅海,在海上漂了三天三夜到沙烏地阿拉伯的吉達港。下船後馬不停蹄坐上汽車直奔麥加。

馬堅和同伴們按照朝覲的規定,在進入麥加之前,洗完大、小淨,換去平常穿的衣服,披上兩塊漂白布,赤腳穿上草鞋,不理髮,不修容,不剪指甲,隨著絡繹不絕的人流,進入聖地麥加城,然後來到清真寺。這時,清真寺前已成了人的海洋,馬堅估計,最少有三十萬人。麥加清真寺是伊斯蘭第一大聖寺,它高達二十四米,有二十五道門,門上鑲嵌著各種裝飾品和用經文拼寫的圖案。

五個中國穆斯林還沒來得及欣賞門上的裝飾品和經文圖案,沸騰的人群把他們捲入了人的海洋。只見來自各地的穆斯林不約而同地匯成一股人流,按照逆時針方向,繞著清真寺前面大廣場中央的天房和玄石步行。五個年輕的中國穆斯林懷著虔誠的心情,繞行七圈後,撫摸了玄石並吻了吻它,以表示對真主的崇敬和信仰。人們有秩序地圍著天房和玄石步行、鏇轉,浩瀚的人海中心,簡直成了兩個巨大的漩渦。

“馬堅,”張子仁側身說,“我們趕快到薩法山去吧。”沒等馬堅開口,納忠接上說:“對,我們一鼓作氣,完成功課。”

第二天,是伊斯蘭教曆十二月十日,也就是歡樂隆重的古爾邦節(宰牲節),五個中國穆斯林宰了一隻雪白的羊羔歡度節日,同時紀念一生中最有意義的活動--朝覲。

翻譯工作

翻譯伊斯蘭典籍,提高中國穆斯林的文化素質

馬堅先生曾翻譯出版過大量宗教著作,其中最重要和最具影響的是《古蘭經》全譯本。馬堅先生畢生從事《古蘭經》的翻譯工作和研究工作,其根本目的是實現他的宿願,傳播伊斯蘭教義,直接作用首先是幫助中國穆斯林克服語言障礙,領悟古蘭真意,消除教派隔閡。早在1934年他在開羅發表《中國伊斯蘭教概觀》一書時,就曾對中國穆斯林中某些偏離教義的現象和教派紛爭導致“老死不相往來”乃至“近乎引起流血衝突”的問題作過具體的分析。此後他又在1949年出版的《古蘭經》漢譯本(上冊)譯者序中進一步闡明自己的觀點,說“一般回民不能深切地了解《古蘭經》,也就不能本著《古蘭經》的教訓精誠團結,互助合作,發揚文化,為人民服務。”因此,他把翻譯《古蘭經》定為自己的人生目標。他曾對好友納忠先生表示,翻譯《古蘭經》是他一生要做的兩件大事之一,表達了讓天下穆斯林都能在古蘭精神的照耀下同心協力、和衷共濟的根本大願。1939年,他從埃及學成歸國後,潛心《古蘭經》翻譯,至1949年新中國成立後,出版了經文前八卷譯註本(即前面提到的上冊)。但在此後的20年間,因忙於中國阿拉伯語教學的發展以及由於十年動亂的影響,整個譯稿的修改和加注工作未能持續進行,直到晚年他才得以完成全書的翻譯工作。

馬堅先生的《古蘭經》譯本譯文忠實準確,文字簡潔流暢,風格古樸清新,受到廣大穆斯林的肯定和高度評價。正如中國當代回族著名史學家白壽彝先生所說:在忠實、明白、流利三者並舉的要求下,我相信,這個譯本“是超過以前所有的譯本的”。馬堅先生譯的《古蘭經》於1981年在中國出版後,發行量達10萬冊以上。此後,又於1987年(回曆1407年)經沙烏地阿拉伯王國朝覲義產部督導,隨《古蘭經》阿拉伯文原文一起出版,發行到世界各地,成為迄今為止全球影響最大的《古蘭經》漢譯本。

除《古蘭經》外,馬堅先生從30年代起就開始翻譯和出版大量宗教學術著作。如:《回教真相》。《回教哲學》、《回教教育史》、《回教、基督教與學術文化》和《教典詮釋》等。他在《回教真相》出版前言中說:“我要在這裡附帶著勸告中國的伊斯蘭教胞,希望他們趁早覺悟,趕快提倡教育、講究實業,因為伊斯蘭教不是出世的宗教。”馬堅的這些譯作和論述為提高中國穆斯林的文化素質,使他們自強自立做出了貢獻,也為讓他們能與中華民族各成員共同建設一個繁榮富強的新社會作了一定的輿論準備。

為了研究伊斯蘭學術、傳播伊斯蘭文化,馬堅於1931年到1937年期間,曾在埃及進行長達8年的學術準備。在那8年裡,無論是在愛資哈爾還是在阿拉伯語高等師範,對宗教學術的研究都一直接受愛資哈爾長老吉巴里教授的悉心指教。馬堅曾是這位長老的得意門生。可以說,他的伊斯蘭學術研究和《古蘭經》翻譯就是愛資哈爾伊斯蘭學術事業在中國的一種延伸和發展。

研究領域

擴大研究領域,作新時代中阿文化交流事業的先導

儘管所有的穆斯林都知道“學問即便遠在中國,也當求之”的格言,但中阿之間的文化交流,自16世紀西方殖民主義東侵之後使長期處於停頓狀態。早在30年代,馬堅先生就在開羅擴大他的研究和翻譯的領域,使之成為一種雙向的學術活動。他把中國賢哲孔子的《論語》以及《中國神話故事》、《中國諺語與格言》等譯成阿文在開羅出版,使阿拉伯豐富的文庫增添了中華文化的珍寶。馬堅在《論語》阿文版前言中說:“我是穆斯林,又是中國人,肩負宗教的和國民的雙重義務,我決意同時履行這兩種義務,即要盡力幫助不懂中文的教友了解中國的哲學和文化,更要全力在中國傳播穆罕默德的一神教義,使我國國民都能了解伊斯蘭真諦。”馬堅先生在這裡把自己在中阿文化交流中承擔雙向交流的橋樑作用作了明確的自述。在中阿文化交流的總體進程中,中國學者介紹阿拉伯各國的材料不少,而向阿拉伯世界介紹中國的卻不多。即使到了近代,阿拉伯人了解中國也多半通過西方媒介,很少或者幾乎不可能讀到直接由中文翻譯過去的資料。而馬堅以精確、規範的阿拉伯文字翻譯的《論語》,則一下子就把統治中國社會兩千年的主流哲學直接介紹過去,這在中阿學術交流史上自然是一個具有重要意義的舉動。

貢獻作品

與此同時,為了讓中國人民更多地了解阿拉伯伊斯蘭文化,自叨年代起,馬堅先生不僅從阿拉伯文、英文翻譯了大量有關阿拉伯歷史、傳統、宗教、語言等方面的重要著作,而且還撰寫大量有關上述內容的學術研究論文。如:《伊斯蘭哲學史》、《阿拉伯半島》、《阿拉伯通史》、《阿拉伯簡史》、《中國伊斯蘭教概觀》、《回曆綱要》、《回教先賢的學術運動》、《阿拉伯文在國際政治上的地位》、《穆罕默德的寶劍》、《至聖穆罕默德略傳》、《回民為什麼不吃豬肉?》、《回回天文學對於中國天文學的影響》、《伊斯蘭教文化的光芒——紀念阿維森那誕生一千周年》、《元秘書監志“回回書籍”釋義》、《阿拉伯文化在世界文化史上的地位》、《齊暾、橄欖、刺桐與泉州城》。《把晚年獻給祖國的文化教育事業》等。

從雙向文化交流這個角度看,馬堅先生這種翻譯和研究的實際意義大大超過宗教或神學的範疇,而成為歷史上中阿文化交流的一種延伸和繼續。

馬堅先生把這種為增進雙邊了解而進行的翻譯活動當作應盡義務、人生目標,所以他在幾十年的學術生涯中能夠不斷奉獻新的作品,其範疇包括伊斯蘭曆史、教義、教法、哲學、教育,以及阿拉語言。文學和天文歷算等學科領域,為全面介紹阿拉伯伊斯蘭文化做出了開創性的努力;也包括在新的歷史時期向阿拉伯世界介紹中國政治、法律、學術、文化等方面的文獻和著述,為現代中阿文化交流做出了貢獻,不愧為這一事業的先導。

新時代領人

奠定中國現代阿拉伯語教學的基礎,開闢中國阿拉伯語教學的新時代

數百年來,中國曾出現過一些伊斯蘭學校,但大多數都設在清真寺里,難以滿足培養高層次阿語人才的需求。為了改變這種狀況,馬堅先生青年時代便立下宏願:在中國發展阿拉伯語教育,推廣阿拉伯語。他曾對友人表示,這是他一生要做的另外一件大事。1946年馬堅先生實現這一宏願、完成這一大業的時機來到了。那一年,北京大學聘任他為教授,他欣然應聘,參與組建北京大學東方語言學系,並在該系建立了阿拉伯語專業。按照阿拉伯語本身的規律,結合漢語的特點,借鑑現代阿拉伯語教學體系、語法體系,並把它運用到教學實踐中,奠定了中國現代阿拉伯語教學的基礎,使阿拉伯語在中國教育史上首次正式進入高等教育體制。50年代以後,馬堅先生所領導的阿拉伯語專業在中國國家領導人的直接關懷和教育部門的具體支持下,按照全新的教學大綱進行阿語新教材和《阿拉伯語漢語詞典》的編寫工作,同時從全國各地招收各族兒女,開展生機勃勃的教學活動,努力培養一代又一代新的阿拉伯語言文化人才,為迅速發展的中阿關係和阿拉伯伊斯蘭文化研究事業服務,從而開闢了中國阿拉伯語教學的新時代,迎來了中國阿語教學的巨大變革。

現在中國教授阿拉伯語言文化的高等院校,包括伊斯蘭經學院在內,已經發展到8所。半個世紀以來,這些院校已經培養了約3000名畢業生,不少優秀人才脫穎而出,有的成了知名的學者和教授,有的成了重要的外事領導幹部和阿拉伯問題專家,也有的成為影響一方的伊瑪目。

經過近半個世紀的發展,阿拉伯語在中國作為一門外語,其教學和科研已經達到相當高的水平。這是中國數代阿拉伯語教師共同努力和阿拉伯友人大力支持的結果。但馬堅先生作為這一事業的開拓者,功不可沒。

重要著述

《回教哲學》《伊斯蘭哲學史》《伊斯蘭教育史》《認主學大綱》《教典注釋》《回教與基督教》《回教綱要》《阿拉伯簡史》《阿拉伯通史》《阿拉伯語漢語詞典》《中國回教概觀》等。另有學術論文50餘篇。

個人貢獻

代表穆斯林參與國是,為安定團結大局做貢獻

1949年以後,中國各民族的關係得到了根本的改善,回漢關係也進入了一個前所未有的良好的時代。從根本上說,這是中央政府實行正確民族政策和宗教政策的結果,但馬堅先生作為一個有重要影響的穆斯林學者,也為消除!日有民族隔閡、推動這一政策的順利實施,作過許多積極的努力和有益的工作。馬堅先生認為,民族隔閡除了歷史上反動政府鼓吹民族沙文主義、推行民族歧視政策的原因之外,民族之間缺少充分了解也是一個重要原因。為此,他運用自己豐富的伊斯蘭學識,撰寫了大量文章,一方面解除回族有些人在參與全民共同活動的某些疑慮,一方面又從維護民族大家庭團結的真誠願望出發,對某些無知現象提出了坦誠的批評。如1951年,有人在批判美國在韓戰中的兩面手法的文章中,曾經錯誤地使用某些歷史現象作比喻,導致傷害穆斯林感情的嚴重後果。對此,馬堅先生及時發表了《穆罕默德的寶劍》一文,批評了作者的無知,從而達到了促進民族之間的相互了解。維護國家安定團結的目的。

馬堅先生並不是一個政治家,但鑒於他的豐富學識和實際影響,以及他在歷史上的愛國表現,受到各族民眾的擁護。他作為宗教界民主人士代表,從1949年開始到逝世前為止,曾取得國家最高議事和立法機構的代表身份和一些學術機構的重要職務,從而表明馬堅先生文化名人的地位得到了廣泛的承認。馬堅先生也借重這種地位代表穆斯林參與國事,與此同時,又保持廉潔公正,從不利用方便謀求一家私利。

鑒於馬堅先生的傑出科研和教學成就,他成了北京大學近半個世紀以來知名的教授之一,更成為中國現代史上一位不可多得的穆斯林學者。雖然他在生前,尤其是在1966年至五1976年十年動亂期間,曾象許多學者、名人一樣受到過某些無端的指責和不公正的批判,而在事業上和精神上蒙受巨大損失,但可喜的是,他在晚年總算趕上了撥亂反正的年代,恢復了名譽,重新受到應有的尊重。今年(199年)是馬堅先生誕辰90周年紀念。現在中國阿拉伯語和伊斯蘭學界正和我們一起舉行隆重的紀念活動。對這位傑出的文化名人的理想的紀念莫過於採取適當方式擴大他的影響,發揚他曾嘔心瀝血為之奮鬥一輩子的學術事業。

![馬堅[馬堅] 馬堅[馬堅]](/img/b/5b6/nBnauM3XwIjM0ATN3QDN5kDOzQTM4AjM5ADMzQTNwAzMwIzL0QzLwQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)