病因

冠狀縫

冠狀縫早在1975年Cohen及1976年Converse等就對狹顱症的病因進行了詳細闡述。認為顱狹症是一種先天性發育畸形但總的說來其病因還不明確,可能與胚胎期中胚葉發育障礙有關,也可能是骨縫膜性組織出現異位骨化中心所致還可能與胚胎某些基質缺乏有關少數病例有遺傳因素。個別病例可因維生素D缺乏病和甲狀腺功能亢進所致Park和Power曾提出發生的基本原因在於顱骨間質束成長不全,以致顱骨減小和骨縫組織過早骨化。

顱縫骨化的起點及骨化如何擴展、相應的顱穹隆顱底骨縫及硬腦膜所致的作用怎樣等這些問題都還不十分清楚。顱底的發育對伴有面部畸形改變的狹顱症的發病過程起主導作用。

發病機制:

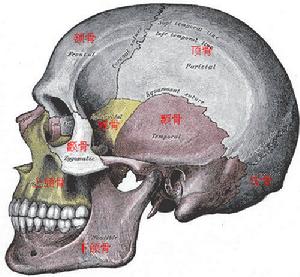

顱骨由額骨頂骨、顳骨、蝶骨等多塊顱骨構成,每塊顱骨在初生時是分開的,骨與骨之間有纖維連合,稱為骨縫在正常的發育過程中,顱骨之間既要融合在一起,又要逐漸增長。兩者和諧平衡發展到青春期顱腔容積基本固定然後顱骨骨化連合在一起,到30歲以後顱縫完全骨化。若某種因素影響了顱縫的骨化進行,即可發生病變。某一條顱縫或多條

顱骨結構圖

顱骨結構圖顱縫過早骨化即影響了顱腔的發育,而腦組織卻繼續發育長大,致使顱骨發生代償性增大,形成各種頭顱畸形。

嬰兒出生第一年內大腦高速度生長,主導著額面部的發育,新生兒在出生後第一年內大腦生長速度最快,大腦體積增加1倍,長度增加4cm大腦重量在生後半年增加85%,1年增加135%。生後1年內頭圍可完成整個預計增大的50%。11個半月時嬰兒額葉的體積已達成人的47%。

隨著腦組織的發育生長,顱骨亦相應增長,大腦由附著在顱底的各腦鐮的硬膜包裹在發育過程中,對可塑性嬰兒頭顱起著一個由內向外的強大推力支配著顱骨的發育。在嬰幼兒發育過程中,如果出現一條或幾條顱縫過早閉合,就會影響顱骨的生長與擴張,而大腦卻繼續生長顱骨薄弱處代償性擴大有限即會出現顱內壓增高從而嚴重影響腦組織的正常發育,引起各種腦功能障礙。

臨床表現

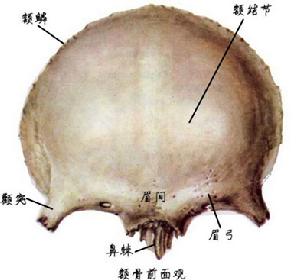

額骨前面觀

額骨前面觀1.尖頭畸形 又稱塔狀顱,較常見為全部顱縫過早閉合所致,因顱骨生長除前囟門阻力小外,其他各方向均受限制,故頭顱向上生長呈塔形。顱底受壓下陷,眼眶變淺,眼球突出,鼻旁竇發育不良由於腦組織向垂直方向伸展,而致頭顱上下徑增加,前後徑變短,顱前窩可縮短至1.5cm,視神經孔變小,眶上裂短腦回壓跡明顯增多蝶鞍擴大前囟閉合延遲。尖頭畸形額骨後縮或後鏇,使額骨與鼻脊連成一線,額鼻角消失。典型病例為顱頂尖突。額骨後鏇為導致頭顱畸形的主要原因面中部可正常。值得指出的是尖頭畸形在2~3歲前不會出現明顯的臨床表現,這是因為不少病例在1歲時顱骨是正常的,而在4歲時才出現典型的尖頭畸形。真性尖頭畸形伴手或足並指/趾畸形,稱為Saethre-Chotzen綜合徵。脂肪軟骨發育不全症表現為軟骨發育不全、視神經萎縮、頭大鼻寬而扁平,唇厚,也屬於尖頭畸形類,常見於嬰幼兒,病兒臂及下肢變短伴有智力低下,視力障礙角膜有脂質沉著。

2.舟狀頭畸形 又稱長頭畸形,單獨由矢狀縫早期閉合引起是顱縫早閉中最常見的頭顱畸形,約占40%~70%。矢狀縫過早閉合頭向側方發育受限,即向前後擴張結果顱穹隆呈前後拉長,左右狹窄,使頭顱呈鞍狀畸形,枕及額極過度膨出。額骨位置可以很高,因顳窩間狹窄而形成梨狀前額。矢狀縫早期閉合所致舟狀頭畸形,男性占大多數,男女之比為4∶1。偶有家族史

3.三角頭畸形 此型少見,約占5%~10%是額縫早期閉合所致,但有的額縫尚開放。其特徵是在額縫部位的額骨鱗部兩側邊緣向前凸出,呈銳角,從上面觀頭呈三角形額骨短而窄,顱前窩變小變淺,兩眼相距過近,額縫處有骨嵴樣增厚,常與其他畸形並發。

4.斜頭畸形 又稱偏頭畸形,是單側冠狀縫骨化所致的額骨單側發育不全,約占4%。顱骨雙側生長不對稱,病變側額骨扁平後縮眶上緣抬高后縮。病變側影響腦組織發育,前囟仍存在,但偏向健側。過早閉合骨嵴可在額中部觸及。額骨的不對稱牽動著整個顱穹窿形態,矢狀縫向病側偏位,健側額骨和頂骨呈過度膨出。單側冠狀縫的骨化可深入到翼點及顱底。因此,斜頭畸形幾乎均伴有面部不對稱畸形,並隨年齡的增長而加重雙眼間距變小,額部變狹窄耳廓及外耳道亦可不對稱,但多不明顯,眶鼻部畸形較顯著。斜頭畸形多合併精神發育遲緩、齶裂、眼裂畸形、泌尿系統畸形及全前腦畸形等。

5.短頭畸形 是兩側冠狀縫過早骨化所致。兩側冠狀縫閉合後前額對稱性扁平故又稱為扁頭畸形或寬頭畸形,約占14.3%。病人頭顱兩側冠狀縫骨化造成顱骨前後徑發育障礙和代償性橫徑增寬及顱頂抬高,故表現為頭顱增寬,前額寬平,顱中窩擴大眼眶變淺眶嵴發育不良眼球明顯突出,如同“金魚眼”。

患兒出生後幾周即可出現明顯的畸形額骨上半部高而寬,下半部後縮,扁平,有時凹陷,高而寬的額骨上半部常呈球形突起在面結構之上;下半部後縮將鼻骨牽向後方而使鼻樑下陷。鼻咽腔變小有時顱底及硬齶常有畸形,病兒常有反覆上呼吸道感染骨化的冠狀縫觸及呈念珠狀骨結節。

診斷:對於出現典型的頭顱畸形表現者,診斷並不困難。但出生後發現頭顱變形時,常常誤診為分娩所致如頭顱變形在出生後一定的時期未消失,應行顱腦X線平片檢查。主要表現為顱骨骨縫處密度增高,鈣質沉著,有時可見腦回壓跡增多、後床突脫鈣等顱內壓增高徵象。

鑑別診斷:顱狹症主要須與小頭症相鑑別,小頭症是因原發性腦發育障礙、頭顱未隨之增大所致的小頭畸形,不是顱縫早閉限制了腦組織的發育,其顱縫也有閉合者,為繼發的顱骨閉合症。病人常無顱內壓增高表現,精神智力發育障礙較明顯X線檢查骨縫密度可正常或無腦回壓跡增多等顱內高壓的徵象。

檢查

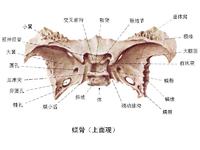

蝶骨

蝶骨2.舟狀頭畸形 顱骨平片可見頭顱呈舟狀畸形,沿矢狀縫骨質密度增高,鈣質沉著,嚴重者看不到骨縫,而冠狀縫、人字縫、鱗狀縫增寬,甚至分離,如有顱內壓增高,可見腦回壓跡增多。

3.三角頭畸形 X線表現為額骨短而高度凸出,正位片可見典型的眼眶過短及眶內壁垂直。

4.斜頭畸形 X線表現為斜頭畸形,即眼眶後長軸向上向外偏斜。顱骨像可見該側冠狀縫處骨質密度增高近翼點處更高,病側顱前窩也變小,顱前窩底變陡峭。鼻錐體歪斜鼻嵴偏向病變側。

5.短頭畸形 可見兩側冠狀縫處骨質密度增高,顱底改變為顱前窩縮短而豎起,蝶骨小翼高高抬起往上往後偏斜,翼穴抬高而使顳窩加深。眼眶容積變小。

治療:

手術治療是惟一有效的方法。手術的主要目的是為了通過骨縫再造或顱骨切開重新建立新的骨溝,使顱腔有所增大以保證大腦的正常發育手術治療的兩個基本目的是修復顱骨的正常解剖及利用第1年嬰兒期間大腦發育的強大推動力。因此,手術時間理論上越早效果越好生後應在7個月以內施行手術預後較好。手術越晚,效果越差一般認為如果患兒身體允許應在出生後儘早手術以儘快地解除變窄的顱腔,以利於腦組織的發育若僅1~2個顱縫骨化,出生後4~6周即可手術;若多個顱縫骨化且有顱內壓增高,出生後1周即應手術,這樣才有可能成功。待出現了視神經萎縮和智慧型障礙時,即使手術,神經功能恢復也不滿意。

狹顱症的手術治療指征尚無一個統一的標準因為手術的目的不同其指征亦不同。手術指征包括整形指征、功能恢復指征心理學及社會學指征等。有時心理及社會學因素決定手術指征,手術必須得到家屬的完全同意。

預後:

不同類型的頭顱畸形,其預後不一經手術治療,其頭顱畸形可得到不同程度的矯正。舟狀頭畸形術後頭顱畸形可以消失很少需要再次手術。尖頭畸形常合併顱內壓增高,手術效果不僅是解決美容的問題,顱內減壓更為重要,若術後顱縫再閉合,需要再次手術。早期手術可使腦功能障礙避免發生或減輕。若能及時合理地手術治療,多數病人預後滿意其神經功能障礙及頭顱畸形得到改善,故手術效果與手術方式有很大關係。在1年內施行手術者智慧型發育預後良好;手術較遲者也能有顯著改善。早期手術者頭顱畸形能有明顯改進,2歲以後手術者改善不多。總之,絕大多數術後恢復良好術後12~15天可回家,不必任何特殊護理,很快恢復正常生活。但手術有一定危險性,手術死亡率為2.5%,死亡原因為術後顱內出血、急性肺水腫腦膜炎等。