病理

顱內脊索瘤

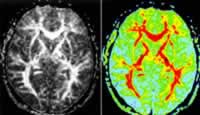

顱內脊索瘤大體所見腫瘤呈圓形或分葉狀質軟呈膠狀。可有局部出血、壞死、囊性變及鈣化等。早期一般具有包膜,附近常有碎骨片及死骨。

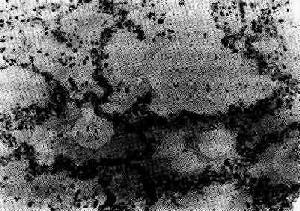

顯微鏡檢顯示腫瘤組織變化較多,各個病例不同,甚至同一種瘤的不同區域內也不同。分化差的組織,細胞排列緊密,體積較小,邊緣清晰。細胞內外粘液成分較少,分化成熟的組織,細胞排列稀疏,體積較大,呈梭形或多邊形,胞漿內有明顯的空泡,腫瘤的間質中有纖維間隔,且有多量的粘液積聚,高度惡化時可見核分裂相。

臨床表現

疼痛為最早症狀,多系由腫瘤擴大侵犯或壓迫鄰近重要組織或器官所引起。位於骶尾部的腫瘤常引起尾部疼痛,

顱內脊索瘤

顱內脊索瘤X線表現頭顱脊索瘤多見於顱底、蝶鞍附近,蝶枕軟骨連合處及岩骨等處。骨質破壞邊界尚清楚,可有碎骨小片殘留和斑片狀鈣化物質沉積。並可有軟組織腫塊凸入鼻咽腔,一般較大,邊緣光滑。脊索瘤腫塊突出顱腔時可使鈣化松果體移位,偶可引起顱內高壓。頸椎的脊索瘤常位於上頸椎,尤在頸椎和枕骨交界處,多累及椎體、椎弓根偶爾也可受到侵犯,軟組織腫塊,常為突出的早期表現。胸椎脊索瘤較少見。

發生於脊柱的脊索瘤最多見於骶尾部,常位於骶尾骨交界處,患骨明顯膨脹,骨內正常結構消失,呈毛玻璃樣陰影,腫瘤呈溶骨性缺損,有時可穿破骨皮質向臀部及盆腔內擴展,形成邊緣清楚的腫瘤性軟組織塊影,中間可有殘餘骨質硬化或散在不成形的鈣化點,局部密度增高,造影檢查,可顯示直腸、膀胱、子宮等鄰近器官或組織受壓推移表現。

骶椎以上脊柱的脊索瘤,累及單個或2~3個鄰近的椎體時,骨質呈溶骨性破壞,有時可見散在鈣化點。單個椎體損害時,可見圓形或斑點狀骨質稀疏區。

脊索瘤的好發部位:

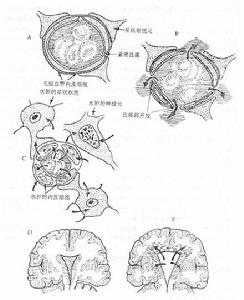

顱內脊索瘤多起自斜坡中線部位,位於硬膜外,緩慢浸潤性生長。位於蝶枕部占35%,脊柱部占15%,骶尾部最多,占50%。

臨床表現

顱內脊索瘤為良性腫瘤,生長緩慢,病程較長,平均可在3年以上。頭痛為最常見的症狀,約70%的病人有頭痛,有時在就醫前即已頭痛數年。常為全頭痛,也可向後枕部或頸部擴展。頭痛性質呈持續性鈍痛,一天中無顯著變化。如有顱內壓增高則勢必加重。脊索瘤的頭痛與緩慢持久的顱底骨浸潤有關,頭痛也可再發。因腫瘤部位,腫瘤的發展方向不同其臨床表現各有所不同。

顱內脊索瘤

顱內脊索瘤鞍部脊索瘤:

垂體功能低下,主要表現為陽萎,閉經,身體發胖等;視神經受壓產生原發性視神經萎縮,視力減退以及雙顳偏盲等。

鞍旁部脊索瘤:

主要表現動眼、滑車、,外展神經麻痹,以外展受累較受導致為常見。

斜坡部脊素瘤:

主要表現為腦幹受壓症狀,即步行障礙,錐體束征,外展、面神經功能損害。由於腫瘤發生於顱底,可引起交通性腦積水,如:腫瘤向橋小腦角發展,出現聽覺障礙,耳鳴、眩暈,若起源於鼻咽壁遠處,常突到鼻咽引起鼻不通氣、疼痛,可見膿性或血性分泌物。

診斷

疼痛為最早症狀,多系由腫瘤擴大侵犯或壓迫鄰近重要組織或器官所引起。位於骶尾部的腫瘤常引起尾部疼痛,

顱內脊索瘤

顱內脊索瘤X線表現頭顱脊索瘤多見於顱底、蝶鞍附近,蝶枕軟骨連合處及岩骨等處。骨質破壞邊界尚清楚,可有碎骨小片殘留和斑片狀鈣化物質沉積。並可有軟組織腫塊凸入鼻咽腔,一般較大,邊緣光滑。脊索瘤腫塊突出顱腔時可使鈣化松果體移位,偶可引起顱內高壓。頸椎的脊索瘤常位於上頸椎,尤在頸椎和枕骨交界處,多累及椎體、椎弓根偶爾也可受到侵犯,軟組織腫塊,常為突出的早期表現。胸椎脊索瘤較少見。

發生於脊柱的脊索瘤最多見於骶尾部,常位於骶尾骨交界處,患骨明顯膨脹,骨內正常結構消失,呈毛玻璃樣陰影,腫瘤呈溶骨性缺損,有時可穿破骨皮質向臀部及盆腔內擴展,形成邊緣清楚的腫瘤性軟組織塊影,中間可有殘餘骨質硬化或散在不成形的鈣化點,局部密度增高,造影檢查,可顯示直腸、膀胱、子宮等鄰近器官或組織受壓推移表現。

骶椎以上脊柱的脊索瘤,累及單個或2~3個鄰近的椎體時,骨質呈溶骨性破壞,有時可見散在鈣化點。單個椎體損害時,可見圓形或斑點狀骨質稀疏區。

治療預防

最有效的方法,是將腫瘤作整個切除,有時因腫瘤所處部位完整切除困難,則可作局部切除。Friedman認為對於某些脊索瘤放療也是有效的。劑量可高達50~60Gy(5000~6000rads)。

脊索瘤發生轉移的機率不高,位於骶尾部的脊索瘤發生轉移者較多,而顱底與骶椎以上脊柱的腫瘤轉移的卻很少。一般均在腫瘤發生10年以後才出現轉移,局部淋巴結常被累及,隨後血運轉至肺、肝臟以及腹膜等。枕部含有豐富軟骨成份的脊索樣脊索瘤,較常見脊索瘤的預後為好。

一般採用外科手術和放射治療,但現在的治療結果是令人失望的,顱底腫瘤的主要腫塊,靠近腦幹的腫瘤均不易暴露,放療也不敏感,預後不良。

中醫治療

抗瘤正腦系列的配伍套用,適用於未行手術或手術部分切除,術後復發,X-刀、γ-刀,放化療後患者用藥3-6個月可消除症狀,使瘤體縮小或消失,預防復發,臨床套用多年來療效確切。

顱內脊索瘤

顱內脊索瘤編輯本段驗方偏方

驗方:

①黨參9g,黃芪9g,歸尾9g,赤芍9g,白朮9g,川斷12.5g,寄生31g,王不留行9g,牡蠣31g,夏枯草12.5g,陳皮6g,木香5g,海藻、海帶各12.5g(包煎)。同時,加服二黃丸(五厘裝),每周吞服1粒。

療效:上海中醫學院附屬曙光醫院報告1例溶骨性肉瘤治癒。

②內服方:玄胡、乳香、沒藥、丹參、紅花、劉寄奴、牛膝、續斷、益母草各9g,蘇木、血竭各6g,土鱉3g,水煎服。外敷藥:當歸12.5g,赤芍、兒茶、雄黃、劉寄奴、血竭各9g,乳香、沒藥各6g,西紅花2g,冰片3g,麝香0.15g。研末調敷患處,3天一換,取下稍加新藥重新再敷。

療效:湖南省中醫藥研究所報告1例骨巨細胞瘤治癒。

偏方:薏苡仁30克,綠心豆30克,赤小豆30克,煮熟如粥,吃豆喝湯。