生物學史

名稱來源

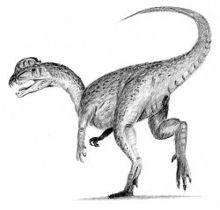

雙脊龍(學名Dilophosaurus),又名雙棘龍、雙嵴龍或雙冠龍,是一屬獸腳亞目恐龍,生活於早侏羅紀。它的學名是來自古希臘文的“雙冠蜥蜴”,因它的頭頂有兩個冠狀物。第一個標本是在1954年所敘述,但直到十幾年後才被命名為雙脊龍。雙脊龍是已知年代最早的侏羅紀恐龍之一,但是相關研究相當少。

雙冠龍

雙冠龍雙脊龍曾多次出現 在大眾文化之中,最著名的是在電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中被描述為會噴毒液的恐龍。此外還有眾多的電玩遊戲。但這些作品中的雙脊龍有很大的錯誤。

考古發現

雙冠龍

雙冠龍雙脊龍的第一個標本是由古生物學家Samuel Paul Welles在1943年夏天發現的。這個標本被送到加州大學柏克萊分校清理並架設,當時被認為是斑龍的一個種,魏氏斑龍(Megalosaurus wetherilli)。

在1970年,Samuel Paul Welles重回化石發現處並測定該地的年代,並發現了一個新的標本。這個新標本具有明顯的兩個冠飾,它才被確認是獨立的一個屬,被命名為雙脊龍(Dilophosaurus wetherelli),中文譯為月面谷雙脊龍。之後在1984年,他再次完整地重新描述雙脊龍。

第二個命名種是中國雙脊龍(D. sinensis),目 前並不確定是否屬於雙脊龍。由於它的顴骨前端並未接觸眶前孔邊緣,而且它的上頜骨牙齒是完全在眼眶前面,並在淚骨垂直線前結尾,所以比較類似南極洲的冰脊龍。這個物種是在1987年發現於中國的雲南省,與原蜥腳下目的雲南龍一同被發現,並於1993年由胡紹錦描述及命名。

第三個種是奇特雙脊龍(D. breedorum),是由Samuel Paul Welles等人在1999年敘述、命名。由於雙脊龍的第一個標本沒有頭冠,因此Welles等人認為這個有頭冠的新標本(編號UCMP 77270)是不同的新種。Welles在發表研究前逝世,由其他人完成研究與命名。其他古生物學家多不認為這是個有效種。

月面谷雙脊龍的一個標本,被發現脊椎有病理跡象,可能是因為受傷或被擠壓,而肱骨則可能有膿腫的跡象。另一個月面谷雙脊龍的標本,右前肢非常粗狀,但左肱骨異常小,這可能導因於生物不對稱性變異。生物不對稱性變異的原因通常是發展性協調障礙與人口高度壓力,因此可知雙脊龍生前的生活習性。

在2001年,布魯斯·羅斯柴爾德(Bruce Rothschild)等人發表一份獸腳類恐龍的壓力性骨折研究。他們研究60個雙脊龍的腳掌骨骼,沒有發現壓力性骨折的跡象。

形態特徵

雙脊龍身長約6米,體重達半噸。雙脊龍的最明顯特徵是頭顱骨頂端有一對圓形頭冠,這些圓冠相當脆弱,不可能作為武器,可能是種視覺辨識物。一份2001年的研究,指出圓冠的大小與兩性異形有關。

雙脊龍的顱骨

雙脊龍的顱骨頭顱骨的另一個特徵是前上頜骨與上頜骨之間有個凹陷區段,形成前上頜骨牙齒與上頜骨牙齒之間的缺口,類似棘龍科、鱷魚。它們的牙齒長,但齒根短。早期的假說根據這些牙齒特徵,而推測雙脊龍是食腐動物,因為前段牙齒不足以殺死獵物、咬起肉塊。其他腔骨龍超科的上頜也有相似的凹處。雙脊龍可能是包含角鼻龍下目及堅尾龍類的演化支的原始物種。一些古生物學家則將它分類在腔骨龍超科中。

分布範圍

生活在侏羅紀早期,被發現於美國亞利桑那州。

生活習性

雙冠龍生活在1.93億前的侏羅紀早期,屬於肉食恐龍。它長約6公尺,幾乎是一輛公共汽車的長度。雙冠龍是一種兇惡的怪獸,它生性懶惰,通常以腐食為生。當然要是雙冠龍真的餓了,又碰巧遇到了一隻美味可口的動物,它們會馬上追過去,甚至為了爭奪食物大打出手。

雙冠龍在捕食獵物的時候,有時會突然噴出一口可怕的毒液,使獵物失去知覺。現 在就讓我們來瞧瞧雙冠龍的一些主要特徵,它的脖子強壯而靈活。這樣的脖子能輕易地搜尋並撕扯動物。它的尾巴也很長,根部很粗,愈到尾端愈細。它的嘴巴相當纖細,牙齒鋒利無比,看起來有點像鱷魚的嘴巴。

雙冠龍最引人注目的地方是它的頭上的一雙骨質頭冠,在頭部的上方你可以看到兩片很薄的半月形頭冠骨,並排由前額延伸到頭骨的後部。由於它的頭冠是由兩片極薄的骨頭構成,非常脆弱,因而從不用來作打鬥的武器。如果在一場捕食博斗中,小動物咬中了它的頭冠,它會感到疼痛,為了保護自己的頭冠有時它會放棄獵物,另找其它的食物。

大眾文化

雙脊龍最早出現於1984年的科幻小說《Carnosaur》,一隻雙脊龍咬死一位英國議員。

雙脊龍出現於1993年的電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)與同名原著小說《侏羅紀公園》之中。在電影版本中,雙脊龍的頸部擁有可收縮的皺摺,類似褶傘蜥,而且能射出致盲毒液,使獵物失明且癱瘓,類似噴毒眼鏡蛇。但沒有證據可以顯示雙脊龍有這種行為。電影版的導演史蒂芬·史匹柏將雙脊龍的體型縮減,成為身長1.5米,高度0.9米的小型恐龍。在電影的引述中則將這小型的雙脊龍解釋為幼年個體。

在《侏羅紀公園》的小說版本中,雙脊龍的高度為3米,沒有皺摺,但擁有毒性唾液,在咬傷獵物時派上用場。而公園的研究人員發現後,打算將它們的毒腺移除,但必須殺死這隻雙脊龍,而遭到公園的擁有者約翰·哈蒙德(John Hammond)所反對。

電影《侏羅紀公園》的周邊商品,包含了玩具與電視遊戲,例如《侏羅紀公園:基因計畫》(Park: Operation Genesis),甚至有街機遊戲《失落的世界:侏羅紀公園》,通常包含了雙脊龍不過被錯誤的描述成小型肉食恐龍其實這樣是不科學的別被遊戲欺騙了。

另一種電視遊戲《帕拉世界》(ParaWorld),則參考雙脊龍在《侏羅紀公園》中的形象。另一個以恐龍為主題的遊戲《侏羅紀聖戰》(Jurassic Wars),則將雙脊龍描述成噴出有毒唾液,如同電影的敘述。2009年的動畫電影《冰原歷險記3:恐龍現身》(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs),也參考《侏羅紀公園》的有毒動物設定。而2008年發行的電視遊戲《恐龍獵人》(Turok),則將雙脊龍描述成中型的無毒恐龍。

卡通片《藍貓淘氣三千問》中,雙脊龍同樣被描述成會噴射毒性唾液的侏羅紀怪獸。

電視節目《恐龍紀元》(When Dinosaurs Roamed America)中也出現了一隻雙脊龍,該雙脊龍將一隻近蜥龍殺死,並嚇走一群合踝龍。

古生物-古脊椎動物

| 古生物生存在地球歷史的地質年代中、而現已大部分絕滅的生物。 |