建設理念

洛陽宮城

洛陽宮城隋唐洛陽城是宇文愷設計建造的,宇文愷將隋唐洛陽城的規劃設計完美的和洛陽的山川地貌結合在了一起,真正的達到了天人合一的規劃理念。宇文愷果斷地改變了中國傳統方式左右對稱的城市布局,使這座城市別具風韻,把城市的各部分與天子聯繫在一起。以洛水的流水喻天上的天漢銀河,把京城看成天帝的皇居“紫微宮”,架在洛水上的最大的橋和宮城的南邊正門相連,叫“天津橋”,天津意思是天上疆界上的港,在這兒停、發駛往銀河的船:“引洛水貫都,以象天漢(銀河),橫橋南渡(天津橋),以法牽牛”。而洛陽的定鼎門大街,連線宮城正門和郭城正南門“定鼎門”的御道,寬110米。“天街”有天子之街的意思,對應於天上的“天街”星座。

隋唐洛陽城的皇城中軸最南正對龍門伊闕,使宮城、皇城的正南門,與龍門、伊闕相對,將宮城布置在都城地勢最高的西北,象徵居於天之中央的北極星,故而隋唐洛陽城宮城又被稱為“紫微宮”。隋唐洛陽城中軸建築群是中國古代最華麗的中軸線。

宮城歷史

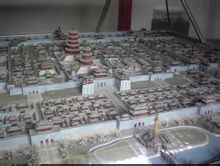

隋唐洛陽城

隋唐洛陽城隋唐洛陽城始建於隋大業元年(公元605年),

一直沿用至北宋末年,歷時500多年。作為我國古代著名都城,隋唐洛陽城見證了中國封建社會最輝煌的一段歷史,包含豐富的文化內涵,是研究中國古代都城建制、城市布局、社會生活等方面的寶貴資料,在中國古代都城發展史上具有重要地位,其平面布局、建築形制對後世影響深遠,甚至影響到東亞各國。

隋唐洛陽城是隋、唐兩代的東都,是絲綢之路的東方起點之一以及隋唐大運河的中心。它主要由宮城、皇城、郭城、東城、含嘉倉城、上陽宮、西苑、離宮等8部分組成,占地47平方公里,僅次於隋唐京師長安城,約為其一半稍大。

天人合一的隋唐洛陽城

天人合一的隋唐洛陽城隋唐洛陽城的軸線建築,是世

界歷史上最恢宏的建築群之一。自定鼎門至龍光門,南北長7公里,相繼建有十多座規模宏大的建築,即定鼎門、天津橋、天樞、端門、應天門、乾元門、乾元殿、明堂、天堂、貞觀殿、徽猷殿、玄武門、曜儀門、圓璧門和龍光門。據史料記載,其中僅明堂、天堂和天樞的高度就分別達到73.5米、120米和31米。由此可以想像隋唐洛陽城軸線建築是何等宏偉壯觀!

五代時梁、唐、晉也曾以此為都,但都城範圍遠比隋唐洛陽城小,主要是利用了隋唐洛陽城的宮城。

1954年中國科學院考古研究所對隋唐洛陽城進行勘查;1959年調查了宮城、皇城及周圍諸小城的平面布局,確定一些門址的位置,並發掘了皇城南牆的右掖門;1960~1965年繼續調查了街道、里坊及市場的位置,同時發掘了宮城。1969年,河南省博物館與洛陽博物館聯合調查、鑽探和發掘了含嘉倉城;其後,中國社會科學院考古研究所、洛陽市博物館和洛陽市文物工作隊又多次在隋唐洛陽城遺址內進行發掘。1963年列為省級文保單位,1988年為全國重點文物保護單位。

宮城結構

外郭

定鼎門

定鼎門南寬北窄,略近方形。城牆全部用夯土築成,基址寬約15~

20米。南牆長約7290米,東牆長約7312米,北牆長約6138米,西牆南端長約6776米。稍呈弧形。東西兩牆下面發現有石板砌的下水道。

外郭城有8個城門,西牆無門。南牆3門,自東向西為長夏門、定鼎門(隋名建國門)、厚載門(隋名白虎門)。東牆3門,自南向北為永通門、建春門(隋名建陽門)、上東門(隋名上春門)。北牆2門,東為安喜門(隋名喜寧門),西為徽安門。勘察清楚的南牆3門和建春門等都是一門三道。城內街道橫豎相交,形成棋盤式的布局。在洛河以南探出南北豎街12條,東西橫街6條;洛河以北探出南北豎街4條,東西橫街3條。其中最著名的是定鼎門大街,又稱天門街、天津街或天街,是南北主幹道,現存長約3公里,寬約90~121米,路土厚達0.6米。城內街道組成里坊,據《唐六典》及《舊唐書》等文獻記載並結合考古鑽探的實際情況可知,總數為109坊3市,即洛河南為81坊2市(西市、南市),洛河北為28坊1市(北市)。已勘查出洛河南的55個坊和洛河以北的9個坊,其餘各坊市為今城所壓或被洛河沖毀。

宮城

隋唐洛陽城紫微宮

隋唐洛陽城紫微宮位於外郭城的西北部,平面略呈長方形。

北牆長1400米,西牆長1270米,南牆長1710米,東牆長1275米。城牆寬約15~20米,中為夯築,內外砌磚。已經勘查出南牆正中的應天門(隋名則天門)、東邊的明德門(隋名興教門)、西邊的長樂門(隋名光政門)和北牆的玄武門、西牆的嘉豫門。在宮城中軸線上,發現多處大片夯土殿址,西部已發掘出多處長方形基址和一處石砌圓形基址。應天門內右側發現了為建設宮室而設定的窯場,出土大批註明官、匠或官工的印字磚瓦。勘查探明了宮城東南側自成一城的東宮以及北部的陶光園、中部偏北的徽猷殿、西北部的九洲池,特別是宮城內武則天時的明堂遺址的發掘,是迄今洛陽隋唐都城考古最重要的發現。遺址的方位、形制、建築特點,與文獻記載的明堂〔開元二十八年(740)改稱含元殿〕頗相符合。在夯土殿基正中,有由4塊大青石構成的巨型柱礎。柱礎外圈直徑4.17米,內圈直徑3.87米,它的發現為進一步弄

清宮城內宮殿的布局,逐步復原宮城、皇城內的建築,確立了準確標誌。

皇城圍繞在宮城的東、南、西三面,其東西兩側與宮城之間形成夾城。由於洛河北移,皇城東南部被沖毀,南牆僅存西段,長約540米,東牆現存長約1115米,西牆長約1670米。已勘查出東牆的宣耀門、西牆的宣輝門和南牆西部的右掖門。右掖門已發掘,殘高2.15米,進深17.5米,為一門三道,每個門道寬6米,左右門道外側各有13根立柱,採用上架過梁的形式,其上蓋築門樓,內有寬1.25米的車轍。皇城內發掘了隋代的子羅倉。

小城

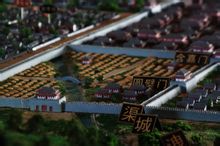

函嘉倉城模型

函嘉倉城模型其他諸小城曜儀城在宮城之北,為狹長形,東西長約

2100米,南北寬約120米。曜儀城以北是圓壁城,東西長2110米,南北寬為460(西端)~590米(東端)。圓壁城的北牆即外郭城北牆西段。已勘查出這兩座小城的斷續城垣以及兩城中部相通之門道和圓壁城北牆正中的龍光門。在皇城東側發現有東城,城址為縱長方形,南北長約1270米,東西寬約620米。在宮城東北角和西北角外,還有面積較小的東西隔城。

從考古發現看,諸小城中最重要的是東城北面的含嘉倉城。城平面為長方形,南北長725米,東西寬615米。有城門4座,即倉東門(東門)、倉中門或圓壁門(西門)、德猷門(北門)、含嘉門(南門)。德猷門經發掘為單門道,寬4.9米,進深17米,門道留有車轍。東北部和南半部,已探出糧窖287座,東西成排,南北成行。先後發掘了12座糧窖,其中9座出有銘磚,有唐代調露、長壽、天授萬歲通天、聖歷等年號,記載著糧窖在倉城中的方位,儲糧的品種、數量,糧食來源、入窖年月、運輸和管理人員的官職和姓名。第160號窖還保存有約25萬千克的炭化穀物。含嘉倉城的發掘,為研究隋唐時期大型官倉的倉儲和管理制度,提供了重要的實物資料。

中軸建築

隋唐洛陽城南北中軸線有上清宮,玄武門、天堂、天宮(明堂)、應天門、端門、天樞、天津橋、天街、天門(定鼎門)、天闕,以“天”命名寓意非凡:天闕說的是龍門“伊闕”,隋唐皇城與都城軸線上對應天上的“天闕”。

隋唐洛陽城中軸線是中國古代最華麗的中軸。

上世紀50年代以來,考古人員陸續在隋唐洛陽城內發現或發掘了定鼎門、天津橋、應天門、明堂、天堂、白居易故居等重要遺址。

上清宮

上清宮

上清宮上清宮位於洛陽市邙山之巔翠雲峰,在隋唐洛陽城中軸線最北端。相傳是太上老君煉丹的地方,為我國第一個以“上清宮”名字出現的道教名觀。上清宮始建於公元666年,是當時的國家級建築。唐玄宗追尊老子(李耳)為玄元皇帝,因而上清宮又叫玄元皇帝廟。後人追尊老子為太上老君,所以也稱老君廟。

唐朝時期上清宮規模宏大,殿堂巍峨。大畫家吳道子所作壁畫《五聖千官像》,十分輝煌壯觀。歷代文人墨客在此留下不少著名詩篇。杜甫"山河扶繡戶,日月近雕梁",是描述上清宮的名句。宋代文豪蘇東坡也曾在上清宮題字留念。後至金元廢毀。明清多有修繕,至雍正八年(1730年)知府張漢鼎等重修,廟宇南北長500米,東西寬300米,有戲樓、山門、一、二、三殿;1944年4月,遭日寇飛機猛烈轟炸,僅存山門和窯洞(翠雲洞)。現保持為為青磚廟院,緊湊幽靜。

洛陽市營造上清宮森林公園。這裡鬱鬱蔥蔥,蒼翠若雲,“翠雲峰”更加秀美,“上清宮”更見顯赫。

玄武門

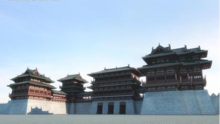

隋唐洛陽宮城的正北門-----玄武門

宮城的正南門是應天門(隋朝時稱則天門),從應天門一直向北走1270米,便到了玄武門。玄武門雖然是北門,但出玄武門向北,並非洛陽郊外,玄武門北還建有兩個隔城,即曜儀城和圓璧城。這就是說,要從宮城上邙山,須先穿過玄武門,再通過曜儀城和圓璧城,才能抵達最北邊的龍光門,龍光門之外,就是邙山了。當年,將士常在邙山山腳下習武操練,唐高宗和武則天則登上龍光門觀看。

古代則以青龍、朱雀、白虎、玄武分別代表東、南、西、北。“青龍”指東方之神,代表東方位置。“朱雀”指南方之神,古都南門多以“朱雀”冠名,如金陵朱雀門、長安朱雀門等。“白虎”指西方之神,有凶煞之意,一般不做城門名,只用於禁地名稱,如《水滸傳》中的白虎廳、白虎堂等,都是禁地。“玄武”指北方之神,代表北方位置,古都北門多以“玄武”冠名。

外朝主要是皇帝打理朝政、舉行宴會的宮殿和部分官署所在地,內廷是皇帝和后妃的寢宮和花園,也是帝後起居遊憩的場所。從地理位置上看,外朝位處皇宮的南部,內廷則處於皇宮的北部,因此,皇宮北邊的城牆對內廷的安全起著重要作用,北城牆上的城門更是要害,作為宮城正北門的玄武門,可謂要害中的要害了。

宮城城牆的許多城門,都由宮廷衛士把守。玄武門外設有兩廊,禁衛軍司令部駐此,稱為“北衙”,擁有堅固的工事和精銳部隊——所以當政變發生時必須首先控制玄武門,控制了玄武門就可以控制內廷,控制了內廷也就可以控制皇帝與后妃,進而控制朝廷乃至整個國家

。

明堂

明堂復原圖

明堂復原圖武則天於公元688年(垂拱四年)(在乾元殿基址上建立明堂。又稱萬象神宮,高294尺,方300尺。明堂共三層,上為圓蓋,用九龍支撐,頂上置塗金的鐵鳳,高一丈。明堂中有十圍巨木,上下貫通,作為總柱,各種結構以該巨木為根本。明堂下面做鐵梁,像辟雍一樣由水環繞。武則天又在明堂北建立天堂,高五級,以貯大佛像,到第三級就可俯視明堂。696年,又造新明堂,高294尺,方300尺,規模比原址略小,上飾金鐵鳳,高2丈,後為大風所摧,改做銅火珠,為群龍所捧,成為通天神宮

現如今的明堂,是修建在唐代宮城正殿遺址之上,作為一座穿越歷史再現的建築,一座凌空遺址而興的建築,一座雄踞洛城至尊的建築,集遺址保護和功能展示為一體,高33.52米,外觀為三層台基,層層收分,上為八角攢尖屋頂,內部兩層,建築總面積9888.92平方米。

天堂

在明堂的北面,武則天又命薛懷義造了一座天堂。天堂主要用來安放一尊大佛。史料記載,天堂共五層,它比明堂高得多,在第三層就可以俯視明堂全景。天堂、明堂,構成了洛陽城輝煌壯麗的景觀,象徵著無與倫比的財富和至高無上的權力,代表了唐朝建築技術的傑出成就。

復建的天堂

復建的天堂神都洛陽是中國歷史上唯一的女皇帝武則天登基的地方。她執政的

15年,幾乎都是在這座城市度過。武則天當政時期所建的明堂、天堂,是神都洛陽宮城內最高大的兩個建築,它們一改皇宮中軸線主殿為單層的傳統,使洛陽宮城殿宇的立體輪廓和風貌氣勢顯得更加輝煌壯麗

。

天堂是宮城內的一座重要宮殿,是武則天的禮佛堂。文獻記載:“初,明堂既成,太后命僧薛懷義作夾紵大像,其小指中猶容數十人,於明堂北構天堂以貯之。堂始構,為風所摧,更構之,日役萬人,采木江嶺,數年之間,所費以萬億計,府藏為之耗竭。”天堂有多高,《資治通鑑》中給出了相對具體的描述:即天堂高五層,且第三層已經高於明堂。現有文獻認為明堂的高度在90米左右,以此計算,天堂的高度至少應該在150米以上。

天堂內佛像的高度和天堂內的佛像的造型,史料沒作具體描述。但據“其小指中猶容數十人”,我們可以想像這尊佛像的高度非同尋常,估計至少是龍門盧舍那大佛的好幾倍。遺憾的是,公元695年,失寵的薛懷義放了一把火,將這座能與如今摩天大樓比肩的巍峨建築付之一炬,從建成到燒毀,它的壽命僅有7年。

2013年4月14日,以武則天的禮佛堂為原型而建造的新“天堂”正式對外開放接待遊人。新“天堂”建於原天堂遺址之上,並非歷史上天堂的原樣復原,而是一座保護展示性高塔建築。天堂也是徐克導演的電影《狄仁傑之通天帝國》中的通天浮屠的原型所在地。

經考古發掘,天堂中心柱礎保存完好。現已經復原完成,外5層內9層.展示著天堂成為武則天禮佛堂的創舉。從內一層的遺址中心坑。武周時期天堂建築遺址遺蹟僅存天堂建築的台基基礎部分,其東面與宮城中心區的南北向西廊連線在一起,北面與宮城正殿北側的東西向廊房相接,西面外側為磚鋪散水並有東西向長廊與其它建築相連。通過室內玻璃地板,我們可以看到天堂及其周邊散水、水渠、柱礎、四周廊屋夯土基礎等遺址的真實面貌。天堂遺址地下夯土基礎部分的直徑有近70米。台基略呈方形,方形台基上有五重建築基礎,由內而外為青石砌壁圓形坑、兩周柱礎石、一周夯土基礎、一周碎石基礎。此外,台基外圍還殘存有包磚和散水。天堂遺址中心是一個巨大的柱礎坑,直徑14.8米,青石壘砌,里外兩圈。所用青石厚度在1米左右,長1米~2米不等,寬0.7米左右。

應天門

天子三出闕-應天門

天子三出闕-應天門應天門為宮城的正南門。唐宋年間相繼沿用。

應天門是當時朝廷舉行重大國事慶典與外交活動的重要場所。

應天門遺址位於洛陽市都城博物館和洛陽日報社之間,定鼎南路從門址中部穿過。由門樓、朵樓、闕樓及其相互之間的廊廡連為一體的“門”字形巨大建築群,規模恢弘,氣勢壯觀。是隋唐兩京考古發掘出的第一座宮闕遺址

。

洛陽城應天門一側三出闕,兩側共六闕。這是古代都城宮城正門最高禮制。天子三出闕是中國古代最高禮制的都城門。是古代皇帝享用的的最高禮制。僅洛陽一地發現有三出闕的城門。

其門址位於如今的周公廟附近,門址中部被定鼎南路所復壓。考古人員1990年對應天門東闕遺址進行了發掘,夯土台基保存完好。

定鼎門

定鼎門是隋唐洛陽城郭城的正門。據史料記載,它正式啟用於隋大業二年(公元606年)正月,隋煬帝是第一個通過這座城門的帝王。

定鼎門遺址博物館

定鼎門遺址博物館定鼎門,是隋唐洛陽城外郭城正門,隋初名建國門,唐時更名定鼎門,位於隋唐洛陽城中軸線上。隋煬帝建設東都,次年遷都洛陽,成為第一個通過定鼎門的皇帝。之後,定鼎門相繼被唐、後梁、後唐、後周和北宋定

為洛陽外郭城正門,直到北宋末年,才逐漸廢棄,定鼎門作為郭城南垣正門的時間長達530年。是中國古代延用時間最長的城門

發掘顯示,它由平面呈長方形的墩台、三個門道、東西飛廊、東西兩闕和左右馬道組成。東西飛廊和東西兩闕分別位於墩台兩側,和墩台呈平行對稱分布,這種門闕形制僅見於定鼎門遺址,在國內其他地方還沒有發現。定鼎門與皇城正門端門之間為定鼎門大街,這是隋唐洛陽城中最為重要的街道,其寬度116米,比現今北京的長安街還寬,僅次於隋唐京師長安城的朱雀大街。該遺址如今位於洛龍區關林鎮曹屯村和安樂鎮趙村之間。

天津橋

始建於隋,廢於元代。初為浮橋,後為石橋。隋唐時,為連線洛河兩岸的交通要道,十分繁華。橋上有四角亭,橋頭有酒樓。著名的“天津曉月”為洛陽古“八大景”之一。該遺址已經考古發現,在今洛陽橋附近。

白居易故居

隋唐洛陽城內街道縱橫交錯,形成里坊。今天,考古人員在洛河南岸的履道里發現了唐代詩人白居易的故居。該故居位於今洛龍區安樂鎮獅子橋村東北約150米處。發掘顯示,故居院裡的中廳平面大致呈方形,東西長5.5米,南北寬5.8米,東西兩端通過迴廊往北與東西廂房相連。中廳南側還發現了白氏宅院的門房遺址,東西總長5.9米,南北寬1.45米。門房與中廳南北對峙,基本處於同一中軸線上。根據發掘分析,白居易故居應是南有門房,中有廳堂,東西有廂房、迴廊,北有上房,有前後庭院的兩進式院落。

遺址保護

隋唐洛陽城規模宏偉、氣勢壯觀,是當時世界範圍內不多見的大都市。更重要的是,隋唐洛陽城還是中國隋唐都城中保存比較完好的都城遺址。因此,在國家大遺址保護工程中,它被列為國家大遺址保護重大項目和重點工程。作為隋唐洛陽城“一區一軸”項目標誌性工程之一,天堂遺址保護展示工程將於牡丹文化節期間部分對外開放。

1963年河南省人民政府公布為省文物保護單位,並劃定重點保護區和一般保護區,建立文物保護小組。1982年以後,洛陽市政府規定在保護區進行建設,要履行報批手續,並由文物部門進行鑽探和發掘,重點文物保護區一般不許進行基建。對發掘出土的重要遺蹟,如石砌圓形建築基址、大型石柱礎等,修建了保護房或圍欄加以保護。1989年又重新明確保護範圍,並建立多處石質保護標誌碑。

1988年中華人民共和國國務院公布隋唐洛陽城遺址(SiteoftheSui-TangPeriodCapitalLuoyang)為全國重點文物保護單位。

交通信息

市內乘公交4路、5路、8路、9路、18路環線、21路/k21路、26路、41路、48路、49路、59路、65路、101路到中州中路定鼎路口站下。