流傳

1957年的一天,太平莊農民殷思義在村東犁地,猛然一震,犁鏵碰上硬物,他以為是地里的石頭,就準備將石頭挖出來,誰知挖開犁松的虛土,卻是一件鳥一樣形狀的陶器,這就是後來聞名於世的陶鷹鼎。但他當時並不知道自己挖到一件國寶,隨手帶回家,做了雞食盆。

1958年秋,北京大學歷史系考古專業師生組成的考古隊在華縣發現了著名的泉護村仰韶文化遺址。考古隊在泉護村遺址進行發掘的同時,還在附近作調查工作。太平莊是泉護村的西鄰,兩個村莊村連村,地連畔,殷思義見到考古隊熱火朝天的工作,就主動向來村里調查宣傳的考古隊員講了自己曾挖出一件陶器,並將陶鷹鼎送交給考古隊,這才使這件珍貴文物見於世人,最終被國家博物館收藏。

概述

陶鷹鼎

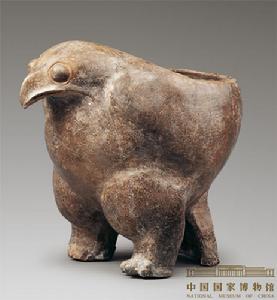

陶鷹鼎該鼎周身光潔不加紋飾,粗大鷹腿與尾羽巧妙地分為三個支點,成鼎足之勢。既強化了雄鷹固有的形神特徵,又與陶器的工藝造型取得了和諧統一。仰韶文化以精美彩陶而著稱,鷹形陶鼎的問世表明此時的人們不但擅長彩繪圖案的創作,在造型藝術方面也有很強的實力。鷹形陶鼎出土於一座成年女性墓葬。

陶鷹鼎的主要優點並不在於通常所謂的“寫實”和“逼真”,而在於經過作者藝術加工後獲得的誇張和變形,既保持並強化了它們各自所固有的形神特徵,又與陶器的工藝造型取得了和諧的統一,從而成為原始時代雕刻藝術不可多得的珍品,為其後盛行於商周時期的青銅鳥獸形器奠定了很高的起點。

介紹

陶鷹鼎,陶製,新石器時代雕塑,該鼎高35.8厘米,口徑23.3厘米,出土於陝西華縣太平莊,現收藏於北京中國歷史博物館。

陶鷹鼎,陶製,新石器時代雕塑,該鼎高35.8厘米,口徑23.3厘米,出土於陝西華縣太平莊,現收藏於北京中國歷史博物館。

現在已知的我國最早的雕刻作品出現於新石器時代中、晚期。在近幾十年的考古發掘中,人們發現了大量新石器時代的雕塑,其中以陶製品為最多,也有用玉、骨、牙等材料雕刻的。題材主要是人物和各種各樣的動物形象。這些作品有的是獨立的雕像,有的則附屬於日常使用的器具。這件《陶鷹鼎》就是這一時期著名的作品之一。

這件作品屬於中國原始社會仰韶文化,出土於一個成年婦女的陵墓。墓穴中的隨葬品十分豐富,估計死者出自富有人家。這隻鼎採用了鷹的造型。它收起雙翼站立著,雙足與尾部著地,造型簡潔有力,充滿了渾厚的體積感。整個鷹的身體有一種向外擴張的內在力量,無論從哪個角度觀賞,都能感到懾人的威猛氣勢。這件作品說明,當時的雕塑家們在長期藝術實踐中逐漸掌握了雕塑的語言,開始在雕塑作品中注意到整體的造型感。

文物地位

仰韶文化以精美彩陶而著稱,陶鷹鼎的問世表明此時的人們不但擅長彩繪圖案的創作,在造型藝術方面也有很強的實力。陶鷹鼎出土於一座成年女性墓葬,與其共出的物品還有十多件骨匕、數件石圭、石斧及一批生活器皿等。石圭、骨匕等物品通常作為禮器來使用。鷹鼎與它們放置於同一墓內,形式與眾不同,可能與當時的祭祀活動有關。被列入首批禁止出國(境)展覽文物目錄。

文物評價

鷹形陶鼎是原始藝術與實用功能完美結合的典範,是遠古時期不可多得的雕塑藝術珍品。

“在已發現的新石器時代陶器中,以鳥類造型的陶器,當前僅見此一件,是原始制陶工藝的傑作。其設計巧妙,比例相宜,造型優美,形態逼真,製作精緻,注重造型與實用的完美結合,至今仍是國內少見的珍品,是五千年前我們祖先聰明智慧的結晶。同時,以陶鷹鼎為首的動物造型陶塑開啟了商代鳥獸形青銅器造型之先河。”

文物背景

中國最早的陶塑藝術品出現在新石器時代早期的裴李崗和河姆渡遺址,距今約7000至6000年。早期的陶塑製品題材廣泛,有豬、豬頭、羊和人像等,但一般均小而簡單,製作也較粗糙,有些還可能是兒童的玩具,有些則或與祭祀活動有關。到新石器時代晚期,如本件陶鷹鼎、大汶口文化的陶鬹、梅堰遺址出土的海獸壺等,器形大,注重造型與實用相結合。仰韶文化以精美彩陶而著稱。