重疊需求理論

重疊需求理論概述

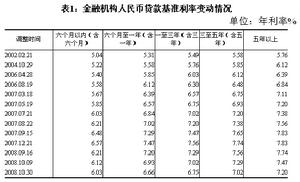

重疊需求基準利率變動

重疊需求基準利率變動基本觀點

瑞典經濟學家林德(S.B.Linder)提出了偏好相似理論(或稱重疊需求理論)。林德指出,平均收入水平相似的國家消費需求變化趨於一致,而兩個國家需求偏好越相似,需求結構重疊程度越大,相互間開展工業品貿易的可能性越大。偏好相似理論有助於解釋經濟發展水平相近的國家之間大量開展的電信產業內貿易。代表性需求理論的基本觀點是,重疊需求是國際貿易產生的一個獨立條件。兩國之間的需求結構若是越接近,則兩國之間進行貿易的基礎就越雄厚。當兩國的人均收入水平越接近時,則重疊需求的範圍也就越大,兩國重複需要的商品都有可能成為貿易品。如果各國的國民收入不斷提高,則由於收入水平的提高,新的重複需要的商品便不斷地出現,貿易也相應地不斷擴大,貿易中的新品種就會不斷地出現。所以,收入水平相似的國家,互相間的貿易關係就可能越密切;反之,如果收入水平相差懸殊,則兩國之間重複需要的商品就可能很少,貿易的密切程度也就很小。

意義

1.需求相似理論表明,收入水平相近的國家之間存在產業內貿易的基礎

2.需求相似理論對於解釋第二次世界大戰以來迅速發展的已開發國家之間的產業內貿易具有特別的意義

假設條件

重疊需求出口貿易

重疊需求出口貿易1、需求結構不同的假設(或稱消費者行為假設):假設在一國之內,需求受消費者的收入水平決定。不同收入階層的消費者偏好不同,收入越高的消費者就越偏好奢侈品,收入越低的消費者就越偏好必需品,但如果消費者收入水平相同,則其偏好也相同。一般情況下,一國對該國平均檔次的商品的需求量最大,其成為代表性需求。

2、兩國需求重疊的假定:廠商根據消費者的收入水平與需求結構來決定其生產方向與內容,而生產的必要條件是對其產品有效需求的存在;如果兩國的平均收入水平相近,則兩國的需求結構也必定相似。反之,如果兩國的收入水平相差很大,則他們的需求結構也必存在顯著的差異。

國內生產的產品有富餘,有能力向國外出口產品。 兩個國家的偏好相似,需求結構接近,或者說需求結構的重疊部分越大,兩國間的貿易量就越大。兩國人均收入水平相近,則需求結構相似,需求重疊部分就越大,兩國間的貿易 量就越大。在此基礎上,貿易按照以下流程進行:一國人均收入水平提高—— 對工業製成品尤其是奢侈品的需求增加(恩格爾定律)——帶動本國工業製成品生產增加,結果使產量的增加超過了需求的增長,從而有能力出口——對於這類產 品,只有收入水平相近的國家才會有較多的需求,因而出口對象國是收入水平相近,需求相似的國家,這樣就使得兩國間貿易量增大。林德的理論從偏好相似和重疊需求的角度,對已開發國家之間的北—北貿易的快速發展作出了解釋,所以稱為“重疊需求論”。

核心內容

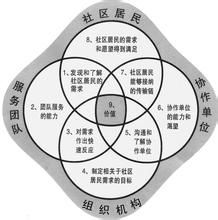

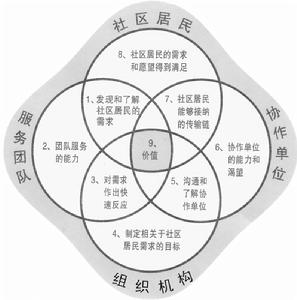

重疊需求理論結構圖

重疊需求理論結構圖它的核心內容是需要層次結構。 馬斯洛的理論提出,人的需要有一個從低級到高級發展的過程。每個時期都有一種需要占主導地位。而其他需要則處於從屬地位。

生理需要是人類的第一層次需要,指能滿足個體生存所必須的一切需要,如食物、衣服、性慾等等。安全需要是人類的第二層次需要,指能滿足個體免於身體與心理危害恐懼的一切需要,如收入穩定、強大的治安力量、福利條件好、法制健全等等。社交需要是人類的第三層次需要,指能滿足個體與他人交往的一切需要,如友誼、愛情、歸屬感等等。尊重需要是人類的第四層次需要,指能滿足他人對自己的認可及自己對自己認可的一切需要,如名譽、地位、尊嚴、自信、自尊、自豪等等。自我實現需要是人類最高層次需要,指滿足個體把各種潛能都發揮出來的一種需要,如不斷的追求事業成功、使技術精益求精等等。其中底部的三中需要可稱為缺乏型需要,只有在滿足了這些需要個體才能感到基本上舒適。頂部的兩種需要可稱之為成長型需要,因為它們主要是為了個體的成長與發展。

理論的局限

這一理論假定在較低層次的需要滿足以後,才能上升到較高層次的需要。儘管這在技術上是真實的,然而各種需要的滿足不僅具有先後順序,事實上,還具有並存性。一個人儘管還沒有滿足安全需要,就可能已經滿足了其自尊的需要。 這一理論假定各種需要的順序是準確的和適用的。很清楚的是,文化會使以上假設產生差異。一個典型歐洲血統的美國人,可能在先滿足生存需要之後,才去追求自我實現的需要。與此正好相反,一個典型的印度人卻是儘管他(她)將要餓死,也要去實現自身的價值。

解釋

戰爭是國家機器之間矛盾不可調和的產物。同樣的就鴉片戰爭的根源也不外乎歷史根源和經濟根源兩個方面。下面我們就主要以鴉片戰爭的經濟根源作為主要的對象作論述,體會理解重疊需求理論。 為了深入地討論鴉片戰爭的經濟根源,先簡單介紹一下歷史背景。早在元朝,就有馬可波羅出使中國,以致後來有學者提出,是馬可波羅燃起了歐洲國家對東方國家侵略的心火。因為從那時起東方諸國特別是中國的許多商品,如瓷器和茶葉相對的大量流入歐洲市場,中國對歐洲各國形成順差,大量白銀流入中國。到了18世紀,歐洲發生了天翻覆地的變化,經歷了工業革命的洗禮。 資本主義在歐洲大地上迅速發展,開花。但是資本主義發展過程中需要大量的資本和廣大的市場,在歐洲市場已趨於飽和,開闢海外市場成了促進資本主義發展的最好選擇。幾個世紀以來,中國的貿易對歐洲一直是順差,歐洲人一直想改變這種狀況。所以中國變成了他們最好的選擇,在歐洲人的心中,東亞的中國非常的富有,是一塊很大的市場,於是他們滿心歡喜的通過海上交通帶上大量的新式商品來到中國,準備好好的撈一筆,開闢一片新的市場,可是現實和他們開了個不小的玩笑。因為那時的中國還在清政府的統治之下,處在自給自足的自然經濟制度下,和歐洲的資本主義經濟制度完全不相同,而它們之間的需求結構和收入水平也不相同。所以相互之間的貿易範圍還是很窄的,大量的白銀還是流向中國,而歐洲的商品在中國根本沒有市場。

如何改變對中國的貿易順差,成為歐洲各資本主義發展過程中的首要問題之一。而資本主義國家的國家性質是資產階級維護其統治的暴力機器,在資本主義國家,解決一切矛盾的手段都是暴力的。因此,解決貿易差額的手段必然也是暴力的。說到這裡,問題已經比較清楚了,那時中國和歐洲國家,特別是資本主義發展最快的英國之間的矛盾就是鴉片戰爭的導火索。到了18世紀末期,中英之間需求結構和人民收入水平之間的矛盾越來越顯著,這時英國人想到了鴉片這種特殊的商品。鴉片作為一種特殊的商品,而當時中國人民的收入水平非常低,但是作為鴉片進口國的中國,因為人口眾多,所以需求量很大,使中英之間的貿易量迅速增加。這一方面和當時人們知識水平及受教育程度有關,和鴉片這種特殊商品的性質有關,當然和兩國經濟結構,經濟制度需求結構也有很大的關係。所以我認為可以將鴉片戰爭作為一個特殊的案例,以鴉片作為一種特殊的商品,對重疊需求理論作一定的補充。因為在重疊需求理論是從人均收入水平的一致性來解釋國際貿易模式,它認為一個國家雖然有比較優勢的產品,但如果其他國家由於收入水平較低他並沒有什麼需求,貿易就無從發生。可是在中國當時的歷史政治經濟環境下,以及當時人民的收入水平下,對鴉片的需求量卻是非常的大,中英之間的貿易量和貿易差額同時劇增,但是卻是英國對中國貿易順差。因此,我認為進口國的需求不僅由兩國間人均收入水平決定,還應由商品的性質決定。

差異

從生產要素稟賦的差別來解釋生產成本和價格的不同,重新解釋貿易基礎,瑞典經濟學家赫克歇爾(E.F.Heckscher)和俄林(B.Ohlin)提出了“要素稟賦”理論。要素稟賦理論認為,由於國與國之間要素稟賦存在的差異,使得要素價格也產生差異,進而導致生產成本和產品價格的差異,由此產生國際貿易。瑞典經濟學家林德提出了偏好相似理論。偏好相似理論主要從需求的角度分析國際貿易的原因,認為產業內貿易是由需求偏好相似導致的。基本觀點包括:國際貿易是國內貿易的延伸,在本國消費或投資生產的產品才能夠成為潛在的出口產品;兩個國家的消費者需求偏好越相似,一國的產品也就越容易打入另一個國家的市場,因而這兩個國家之間的貿易量就越大。他們的相同點顯而易見都是解釋了為什麼會出現國際貿易,即國際貿易產生的原因。國際貿易直接來源於同一產品在國與國之間的價差,而價差又來源於生產成本差異,如何解釋生產成本差異,各派國際貿易理論就開始從此分道而說了。即兩種理論的不同點:要素稟賦理論認為是要素稟賦的差異導致了要素價格的差異,這就是要素稟賦理論所揭示的。而需求重疊理論從要素需求入手,認為要素價差是由於對要素存在需求差異引起的,而對要素的需求則又是由於對最終產品的需求所引起的,對最終產品的需求差異源於國與國之間消費嗜好不同、收入水平與收入分配有差別。

實證分析

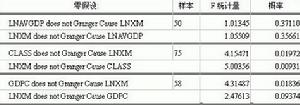

重疊需求理論模型設計

重疊需求理論模型設計重疊需求理論,是瑞典經濟學家林德爾於1961年在其論文《論貿易和轉變》提出的。林德爾認為國際貿易是國內貿易的延伸,產品的出口結構、流向及貿易量的大小決定於本國的需求偏好,而一國的需求偏好又決定於該國的平均收入水平。這是因為三個方面的原因。首先,產品的出口建立在國內基本需求基礎上。其次,產品流向、貿易量取決於兩國需求偏好的相似程度。最後,一國需求偏好取決於該國的平均收入水平。平均收入水平越高,對消費的需求的質和量都會提高;平均收入水平越高,對先進的資本設備需要越高。因此兩國人均收入相同,需求偏好相似,兩國間貿易範圍可能最大。但如果人均收入水平相差較大,需求偏好相異,兩國貿易則會存在障礙。若兩國中一國具有某種產品的比較優勢,而另一國沒有對這種商品的需求,則兩國無從發生貿易。因此,各國應當出口那些擁有巨大國內市場的製成品,即大多數人需要的商品,一國在滿足這樣一個市場需求的過程中,可以從具有相似偏好和收入水平的國家獲得出口該類商品所必需的經驗和效率,具有相似偏好和收入水平的國家之間的貿易量是最大的。基於該理論,企業首先應選擇國內市場巨大的產業進行出口貿易,同時最有可能發生在偏好相似的國家之間(往往是相鄰國家市場),因此,國際化經營往往表現為漸進式。漸進式國際化經營的產業往往是國內外需求偏好相似的產業,根據林德爾的理論,國際貿易被視為國內貿易的延伸,因此產業一開始往往表現為國內經營,待國內市場飽和後或因偶然機會(被動地)才向外延伸到國際市場,根據需求偏好相似原則,首先選擇的是相鄰國家市場,而後才是全球市場。林德爾還認為,一國將出口那些國內需求規模大,或如他所聲稱的“具有代表性的需求”的產品。按其所述,這種結果之所以會出現,是因為廠商往往對國內生意的機會更敏感;發明、創新也往往由國內市場沒能解決的問題所激發;對新產品的不斷改進也只有在為國內消費者的接受的情況下,才能帶來顯著的成本降低。