簡介

邢州窯,又稱“邢窯”。

邢窯是唐代著名的瓷窯,五代(公元907-960年)時仍燒造。窯址位於邢台市所轄的內丘縣和臨城縣祁村一帶,是中國白瓷生產的發源地,在中國的陶瓷史中占有重要地位。邢窯遺址已被國務院列為全國重點文物保護單位,唐代邢窯白瓷的製作工藝,經專家研究試驗已摸索探究出來,並在其主要產地臨城縣被仿製成功,千年名瓷重新放出迷人的光彩。

邢窯精品

邢窯精品簡介

唐代的陶瓷業,技術上取得了多項重要成果,陶瓷的產量和質量都有了很大提高。由於整個制瓷業技術的提高和改進,出現了大量瓷窯,而在所有的窯口中,以南方燒制青瓷的越窯(今浙江餘姚)和北方燒制白瓷的邢窯最受人們推崇,大體形成了“南青北白”的局面,越窯的青瓷和邢窯的白瓷代表了當時瓷製品的最高水平,同時著稱於世。陸羽《茶經》這樣評價:“邢瓷類銀,越瓷類玉”,“邢瓷類雪,越瓷類冰”。皮日休《茶甌詩》寫道:“邢窯與越人,皆能造瓷器。圓似月魂墜,輕如雲魄起。”段安節《樂府雜錄》記載,唐大中初年,有調音律官郭道源者,“善擊甌,率以越甌、邢甌共十二隻,旋加減水於其中,以箸擊之,其音妙於方響。”李肇《國史補》中說,“內丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無貴賤通用之。”從唐代這些文獻記載可知,唐代邢窯生產的白瓷,其質量是十分精美的。釉色潔白如雪,造型規範如月,器壁輕薄如雲,扣之音脆而妙如方響。同時,也因其數量增多,又因其物美價廉,除為宮廷使用外,還暢銷各地為天下通用。

邢窯作品

邢窯作品但是,長時間以來,唐代邢窯遺址究竟在哪裡,一直是中外陶瓷學者關注的問題。李肇《國史補》中有“內丘白瓷甌”的記載,故一般研究瓷史的學者都認為邢窯的遺址當在內丘。可是,河北的陶瓷研究學者和文物工作者從1952年起到1972年,在長達20年的時間裡,曾對邢台地區所轄的沙河、邢台、內丘三縣進行過七次考察,雖發現一些窯址,但唐代的窯址沒有發現。到了1980年,又向北在與內丘相臨的臨城縣進行普查,終於在這個縣的祁村、崗頭村、西雙井村發現了唐代的窯址群。至此,為中外學者一直關注的“邢窯之謎”終於破解了。所以,1992年出版的《中華文明史》明確指出,唐代白瓷“河北臨城邢窯最有名”。1982年至1994年底,內丘縣文化館業務人員在內丘縣境內又查出邢窯遺址20多處。

唐代邢窯白瓷,作為傳世品尚未見到,但作為出土文物,在全國各地唐代遺址中卻發現不少。河北陶瓷學者對邢窯出土實物標本經過分析後認為,邢瓷不論是胎質和釉質,二氧化矽和三氧化二鋁所占的比重都是相當高的,無疑需要高強度的焙燒溫度,據計算,邢瓷的胎質和釉質,是經過1380℃以上的高溫燒成的。邢瓷的物理性能,與現代世界制瓷業最先進的所謂“硬質瓷”的燒成物理要求十分接近。河北的陶瓷學者認為,邢瓷的物測結果,為“硬質瓷”燒成於中國提供了有力證據,把薄胎細瓷的起源提前了近10個世紀。

發展歷程

從出土文物看,隋代陶瓷工藝沒有顯著進步,發展到唐代,陶瓷工藝在制工的精巧和造型與上色的藝術水平方面都有很大發展,尤其到了唐末五代,有重要發展。五代歷史雖然短暫,但新的政治中心出現和新的經濟因素的增長,工藝美術也有發展。江南吳越地區相對安定,陶瓷工藝尤其是青瓷在當時引起普遍重視。從明朝起流行著五代時曾出現一種所謂“柴窯”青瓷之說法,後周世宗指定燒制瓷器的釉色是“雨過天晴雲破處,者般顏色作將來”。明代記載柴窯的特色是“青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬”。古文獻記載“柴窯”的名稱來源於世宗柴榮,柴器之說尚無證論。越窯的青瓷和刑窯的白瓷是唐代陶瓷中兩大代表體系,在中國的陶瓷史上發出奪目光彩。絢麗的唐三彩陶瓷更是工藝史上的奇葩。陸羽的《茶經》中對越窯青瓷與刑窯白瓷做過生動的對比品評,說越窯青瓷象冰象玉,刑窯白瓷象雪。有觀點認為青瓷,中國瓷器的開始。“古鏡破苔”、“嫩荷涵露”是形容刑窯的顏色和動人的光潔。唐代越窯青瓷的燒製成功,在於它對溫度的控制,越窯青瓷三大進步還在於燒制原料“花石”的完美運用,以至陶瓷上色均勻、柔潤。“古鏡破苔”、“嫩荷涵露”用來形容越窯青瓷鮮麗之顏色和光潔之動人。越窯流行的裝飾紋樣有蓮花、牡丹、寶相花及各類動物圖案,還有波斯風格的聯珠紋,體現出盛世唐朝的開創精神。

邢窯精品

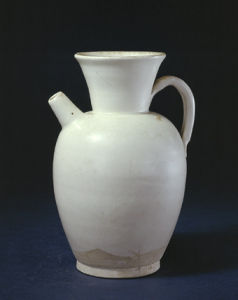

邢窯精品白瓷的發展起步較遲,而刑窯白瓷到唐朝中期已非常流行。唐墓出土的白瓷碗,胎土白潔,細如澄泥,釉色明淨,據此可以證明刑窯白瓷同樣是瓷器中之上品。唐代白瓷除刑窯外其他產地之白瓷質地制工也較優良,江西州窯也是當時白瓷的中心。唐三彩一般為黃、綠、白(藍),其發展是從漢代單色釉(綠)到北朝的黃釉綠色再到唐三彩。三彩釉陶是一種低溫鉛釉的彩陶器,色彩絢麗,造型生動,在唐代釉瓷中是一個很特別的品種,俗稱“唐三彩”。三彩陶器巧妙利用了釉色的變化達到富麗華美的裝飾效果。色釉中藍彩較罕見。唐三彩的烘造地點主要在長安及洛陽兩地,唐三彩造型豐富多彩;有生動傳神感人的人物偏和動物偏,還有房屋用器的模型。

出土文物

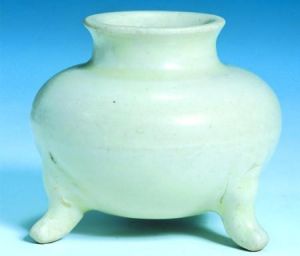

邢窯是唐代北方白瓷的主要產地,在內邱縣。1984年始終對內進行調查,發現古窯址二十八處,分為西關和中豐洞兩大區,在窯址採集到大量標本,有白瓷、青瓷、黑瓷、醬瓷,同時也發現了三彩。這些三彩標本據分析是中晚期產品。發現的三彩胎質細膩,呈白色或淡紅色,均素燒後施釉復燒而成。三彩釉的燒成溫度低於素燒溫度,復燒過程中不會再變形,損壞較少,故出土的帶釉標本少,素燒殘器多。釉質瑩潤,流動性很強,釉層可見極細的開片,器物按釉色有淡黃單色釉、深咖啡單色釉和三彩釉。三彩施赭黃、深綠、褐紅、白等色,釉層凝厚,色調從淡到濃,融和絢麗,斑駁多彩。出土的三彩器有三足罐、雙耳罐、平底盤、弇口缽、杯等。另有人形燈和動物塑像,都造型生動,不像民間用器,可能是貢品。三彩杯和揚州唐代中期墓葬出土的造型完全一致,也可能屬外銷品。

發掘

邢窯是中國最早的白瓷窯址,白瓷的發明在中國制瓷史上具有劃時代的意義,它不僅結束了自商朝以來青瓷獨尊的局面,更重要的是為中國後世的花瓷生產尤其是彩瓷生產創造了條件。邢窯的白瓷產品精美、產量巨大,不論對中國還是對外國的物質生活都產生過深遠的影響。因此,從20世紀起,中外學者開始注意了對邢窯的研究。明清時代,中國出現了一些博古著作和陶瓷著作。如明曹昭著有《格古要論》、谷應泰著有《博物要覽》,在這些著作中都提到唐代邢窯白瓷。中國學者對邢窯的真正研究,是從20世紀20年代之後開始的,作為中國第一代古陶瓷專家的吳仁敬、陳萬里、傅振倫等都對邢窯關注有加,但所知的仍是一些“內丘白瓷甌”、“邢甌”一類的辭彙,至於它的真正產地、範圍、產品以及發展進程等很少被人提及。

邢窯

邢窯從50年代初開始,中國的幾代工作者便為解開邢窯之謎做著不懈的努力。陶瓷考古界的權威陳萬里曾幾次到內丘實地考察,未能發現邢窯,史學界專家楊文山等人50至70年代屢次到內丘、沙河、邢台等地考察,同樣失望而歸。1980年初,臨城縣陶瓷廠成立了“恢復邢瓷技術小組”,一年時間,小組在臨城境內共查出包括祁村、崗頭、山下等在內的古瓷窯址17處,神秘的邢窯揭開了一角面紗。1981年春,考古工作者在臨城縣召開了由中央、省、地、縣和新聞部門參加的“邢窯與邢瓷藝術鑑賞會”,為邢窯之謎付出了幾十年心血的老專家們在會上激動地表示,這標誌著邢窯與邢瓷的研究進入了一個嶄新的時期。取得的成就大大提高了考古工作者尋找邢窯的信心,調查工作進入衝刺階段。1982年至1984年底,內丘縣文化館賈中敏等人在內丘縣境內共查出邢窯遺址20餘處,1987年,以河北省文物研究所為主組成的邢窯考古隊開始進入內丘、臨城工作,共對內丘城關、臨城祁村、山下等處進行了發掘。發掘面積約400平方米,出土52座灰坑,4座晚唐五代時期的窯爐,尤其引人注目的是隋代薄胎透影細白瓷的面世,為此後邢窯的精略分期斷代及對邢窯不同時期遺蹟遺物的認識、了解提供了可能。專家們不約而同地提出邢窯是隋唐北方白瓷的代表,對於中國陶瓷史的發展具有非凡的意義,他們提出:邢窯的發展特別是白瓷對鄰近諸窯諸如定窯、平定窯等有很大影響。

邢窯遺址

邢窯遺址位於河北省內邱、臨城兩縣境內的太行山東麓丘陵和平原地帶,主要分布在京廣鐵路及107國道以西氐河、李陽河流域,集中在臨城西雙井以南,內邱馮唐以北約30公里的狹長地帶內,面積約300餘平方公里,地理坐標為:東徑114o26′一114o32′,北緯37o15′一37o30′,海撥高度為82-140米,1996年11月20日由國務院公布為全國重點文物保護單位。在內邱東起白家莊,西到西邱,北到瓷窯溝,南到馮唐,約120平方公里的區域內發現窯址13處。採集、徵集和經考古發掘出土的文物標本萬餘件,從瓷類上分為白瓷、青瓷、黑釉瓷、黃釉瓷,出土器物有碗、盤、杯、壺、缽、罐、盆、燈、盂、硯、佛龕、俑、爐、盞托等。 邢窯

邢窯邢窯是唐代制瓷業七大名窯之一,也是我國北方最早燒制白瓷的窯場。據考證,邢窯始燒於北朝,衰於五代,終於元代,燒造時間大約為九百多年。其技術水平在隋代已登峰造極燒制出具有高透影性能的細白瓷,在我國陶瓷史上是一個重要的里程碑。這一發現填補了我國陶瓷史的一頁空白,其胎質堅細、釉色潔白、光潤晶瑩、氣孔率低,影透性強,與現代高級細白瓷的胎質,釉色相比絕無遜色,這種現象在我國古代陶瓷史上是絕無僅有的特例,具有很高的科學研究價值和文化價值。

邢窯白瓷產品的出現,改變了中國一向以青瓷為主的局面,結束了自魏晉以來青瓷一統天下的局面,到了唐代,形成規模,使得邢窯與越窯平分秋色,形成了南青北白、相互爭妍的兩大體系,為唐以後白瓷的崛起和彩瓷的發展奠定了基礎。初唐時期,白瓷的生產量增大,但仍兼燒黃釉瓷、青瓷。白瓷的質量優於隋代,器形與隋代類似,中唐時期是邢窯的極盛時期,精細白瓷的出現,是邢窯發展階段的必然產物。瓷器的質量達到了相當高的水平,器物種類增多,制瓷工藝達到了純熟的地步,產量大大超過隋代細白瓷,以至進貢皇室,遠銷海外,細白瓷為邢窯的精品,其胎質堅實細膩、釉色純白光亮:"類銀、類雪",因而唐代皮日休在《茶中雜詠·茶甌詩》贊邢窯瓷器"圓似月魂墮、輕如雲魄起",難得唐人李肇在《國史補》里寫道:"內丘白瓷甌、端溪紫石硯,天下無貴賤通用之"。在《新唐書》、《大典六典》、《茶經》、《樂府雜錄》、《長慶集》等文獻中均有邢窯的記載,尤其在內邱境內出土的"盈"字款白瓷,為陝西大明宮出土的"盈"字款白瓷碗和上海博物館藏的"盈"字款白瓷盒找到了窯口的出處。

邢窯在實踐中不斷改革創新,首創匣缽燒法,為精美瓷器的燒製成功起到關鍵作用。邢窯開創的獨特製瓷工藝和先進的燒造技術,同樣是我國陶瓷史上的重要里程碑。

邢窯唐三彩的發現成為我國第三處燒制唐三彩的窯址。用高嶺土燒制的高硬度白陶俑等隨葬專用品的大量生產是邢窯產品多樣性的又一特色,它為研究我國古代喪葬文化提供了更為豐富的新內容。

邢窯的發現,解決了我國陶瓷研究界長期懸而未決的不解之謎,引起了有關專學和眾多學者的關注,多次到窯址考察,鑑賞邢瓷,1988年,河北省文物研究所對邢窯遺址進行專項考古研究發掘,1988年10月,中國歷史博物館傅振倫到內邱考察邢窯。河北電視台國際部把邢窯攝錄《中國陶瓷》系列片。國家文物局交流中心、山東文物局、廣州文物商店、上海博物館、陝西博物館及外國陶瓷專家,也專程到窯址考察邢窯。

邢窯細白瓷的出現,是邢窯對中華民族的重大貢獻,是我們仍需辯行深入科學研究的重大課題。直到今天,邢窯在我國乃至世界陶。瓷史上占有十分重要的地位,仍具有重大的保護價值和學術、科研價值。