簡介

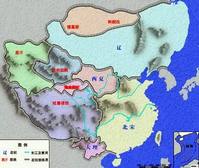

公元 917 年,遊牧於潢水(今赤峰市西拉木倫河畔)之濱的契丹民族建立了契丹國。耶律德光繼帝位後改國號“遼”。為鞏固疆土,加強統治,遼相繼修建了上京臨潢府(今赤峰市林東鎮)、東京遼陽府(遼寧省遼陽市)、南京析津府(北京市)、中京大定府(內蒙古寧城縣)、西京大同府(山西省大同市),謂之遼代五京。遼中京

遼中京是遼的政治、經濟、文化中心之一,其規模樣式仿照北宋都城

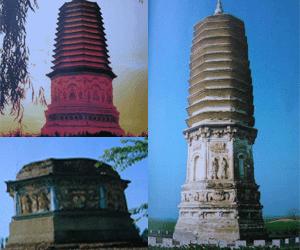

三塔雄姿 其中遼代大明塔建於 1092 年,為八角形十三層密檐式實心磚塔,總高 80.22 米,基座 35.6 米,每面長 14 米,周長 112 米,體積龐大,是我國第三大高塔,也是現今保存最好、體積最大的一座古塔。

五京作用

遼國有五個都城,這在我們看來是很少見的,殊不知他們各有各的妙用。五京分別是上京臨潢府,南京析津府,東京遼陽府,中京大定府和西京大同府。遼國的五京在歷史上有重要的作用,他對繁榮商業,加強各民族間的聯繫,加速中國南北方之間的文化經濟的交流與融合作出了一定貢獻。

我們可以從遼的五京建制中,看到遼和中原文化的深厚聯繫。契丹族從建國開始,便一直深受中原文明的影響,對中原文化有著深深的嚮往之心。契丹人勤勞勇敢不斷吸取僅僅民族的文明成果,結合本民族的文化傳統,形成了獨具特色的契丹文明。這從建築城市中就可以看到。

契丹的祖先從來沒有建過城池居住,都是住氈子做的帳房,用木頭圍起來的簡易房屋。這種居住方式,正好適應於契丹人逐水草而居的遊牧生活。耶律阿保機建國後,才修建了遼國的都城,取名叫皇都。皇都位於黃河邊上,依山靠水,不僅有自然天成的屏障,而且那裡土地肥沃,適於種莊家。水草豐茂,適宜放養牲畜。皇都的建設,是我我國北方遊牧民族發展史上的創舉。從此以後,他們有了定居的生活方式,不再是單一的逐水草而居的遊牧生活方式了。遼皇都的建設。對後來的金朝和元朝都有很大的影響。

遼太宗時期

遼太宗時改皇都為上京。治所即臨潢府。上京城的修建主要是採用漢族地區都城的建設經驗,同時還沿襲了契丹族的舊俗。上京府分為南北兩城,北城叫皇城,有大小衙門以及皇宮。南城又叫漢城,是漢族人聚居的地方。

遼的南京,是唐代幽州舊城。石敬瑭割讓燕雲十六州後。遼太宗就改幽州府為南京,也叫燕京。從此南京就成了遼朝在華北的政治軍事和經濟中心。南京在五京中規模最大,其建築基本是沿用唐代的舊城、

遼的東京就是今天的遼寧省遼陽市。遼國攻破渤海國後,在遼陽故都上重修,並以渤海人和漢族人監理了東平郡,升為南京,後來遼太宗改為東京。

中京在今天內蒙赤峰市寧城縣西北大明鎮,是遼聖宗時期信件的一個都城,中京城的修建使遼代政治,經濟有了新的發展,是遼宋關係的變化形勢下的產物。

西京大同府,就是原來雲州(山西大同市)。雲州歸遼占領後,由於這裡是軍事要衝。就成為了遼的邊防重鎮。升雲州為西京。府名叫大同。系京城的建置,是仿長安城的規制修建的。