概述

轉輪打火槍

轉輪打火槍公元1515~1517年,德國紐倫堡的鐘表師約翰·吉夫斯發明了轉輪打火槍,從而解決了人們長久以來的困擾,並且開創了槍炮火石打火發射的時代。博學大師萊昂納多·達·芬奇也在其著作《科地琪安隆提科》中留下了轉輪打火槍的草圖。據推測,其年代在16世紀初,因此在火器發展史上留下了一個未解之謎。但是火器史學界對於轉輪打火機構源自鐘錶弦軸原理這一說法,還是持有比較一致的觀點。

轉輪打火機按轉輪和轉輪簧的防護型式,可劃分為全外露式、轉輪外露式和內藏式3種。內藏式防護性好,但清理火藥殘渣比較困難;全外露式防護性差,但清理火藥殘渣比較容易,從藝術觀賞的角度審視,其機械美感最佳;轉輪外露式集中了兩者的優點,套用最為廣泛,所以筆者在此主要介紹外露式轉輪打火槍的特性及其模型製作。

誕生歷史

底火盤結構

底火盤結構有人認為是德國鐘錶師約翰基弗斯發明了這種槍,也有人說是義大利科學家發明了轉輪式發火裝置,更有人活靈活現地說這種槍的發明者是一個偷雞者,並編出了這樣一個似乎可信的故事:這個偷雞賊經常在夜間去作梁上君子,他偷雞時使用的主要工具就是火繩槍,但是,火繩槍又容易暴露目標,於是,他開動腦筋,發明了這種較為隱蔽的轉輪打火槍。筆者反覆查閱相關資料,認為德國鐘錶師約翰基弗斯發明轉輪打火槍的故事較為可信。

鐘錶師的故事

故事中說,出身於16世紀初的基弗斯在鐘錶界頗有名氣,他不僅能造出各種造型別致的精美手錶,對各種槍械也有濃厚的興趣,並親手製作過不少精美的火繩槍。一天,基弗斯家中來了個客人,客人在抽菸點火時,用的不是當時流行的火柴,而是用古老的燧石摩擦點火方式,燧石閃亮的火花瞬間引起了基弗斯的靈感,他把鐘錶上那帶鋸齒的鏇轉鋼輪與能夠產生火花的燧石相結合,憑著他的經驗和智慧,於1515年研製成功了世界上第一支轉輪打火槍。基弗斯發明成功的轉輪打火槍引起德國軍方的關注,很快,這種槍便開始裝備德軍騎兵和步兵,1544年,德國與法國交戰,當時德軍騎兵裝備了轉輪打火槍,法國軍隊仍裝備火繩槍。戰鬥進行中,突然風雨大作,裝備火繩槍的法軍幾乎沒能打出一槍一彈,而以轉輪打火槍為主要武器的德軍騎兵則越戰越勇,將法軍士兵打得落花流水。不久,屢遭失敗的法國國王也雇用了相當數量的同類騎兵,這些騎兵也配備了轉輪打火槍。這樣,轉輪打火槍慢慢成為騎兵的主要武器。然而,轉輪打火槍並不是完美無缺的,它不僅結構複雜,造價昂貴,使用麻煩,而且在鋼輪上有污染時還不能可靠地發火,於是,人們又開始研製新的“點火”方式。

結構和工作原理

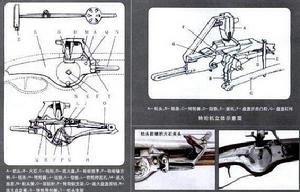

結構圖

結構圖此時由於火石與轉輪沒有接觸,即使扣動扳機,也不會走火。有的轉輪打火槍還設有手動保險,增加了安全性。

發射時,首先裝填發射藥和彈丸,在底火盤中裝填點火藥,並且給轉輪上弦,然後把機頭扳向底火盤,機頭將火石壓在轉輪上。這時瞄準目標扣動扳機,阻鐵解脫轉輪,轉輪快速迴轉,轉輪齒與火石摩擦產生火花,點燃底火盤中的點火藥,進而引燃藥室中的發射藥,發射藥燃氣推動彈丸飛出槍膛。

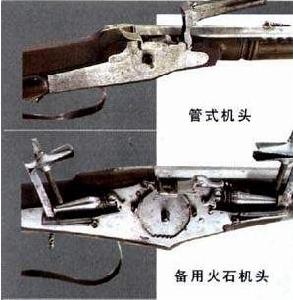

還有一種轉輪打火機採用了管式機頭,其結構與打火機的火石管相似,發射時將機頭豎起,使火石接觸轉輪打火,平時機頭放倒呈保險狀態。

發展改進

格式機頭

格式機頭為了提高射速,有的轉輪打火槍採用了多管型式,但是由於轉輪打火機的體積和質量都較大,所以採用雙管的較多。有一種雙管轉輪打火槍別具一格,它採用了箭式造型,實際上是兩支轉輪打火槍共用一個槍托的型式。

還有的轉輪打火槍採用連珠發射式,連珠發射式可以追溯到中國明代嘉靖年間創製的一種單管10連發手持火銃—— “10眼銃”。該銃用熟鐵打制,重15斤,銃身長5尺,中間1尺為實心,兩頭各2尺為銃管,每頭平分5節,內裝火藥與一枚1錢5分的彈丸,每節有一個火門,節與節之間用一層厚紙隔開。發射時先點燃一頭靠近銃口處的火藥射出彈丸,再依次發射其餘的4節彈丸,然後調轉銃管,將另一頭的5節彈丸相繼射出。轉輪打火連珠槍只是將火種點火改為轉輪打火點火而已,不過同樣由

於轉輪打火機體積和質量都較大的原因,一般採用二連珠或三連珠。由於連珠槍裝填彈藥比較費時,而且節與節之間密閉不嚴時會造成竄火炸膛事故,所以沒有得到廣泛套用。

在轉輪打火槍中還有一枝奇葩,它就是德國製造的一種轉輪打火長槍。其奇特之處在於槍托造型。槍托貼腮面按射手腮部曲線傾斜,堪稱名副其實的貼腮板,讓人聯想到小提琴的腮托,加上槍托邊緣的渦鏇造型,使人更加相信它就是一件樂器。由於貼腮板的形狀只適用於射手的一側腮部,並且由於槍頸受到貼腮板的遮擋,只適用於射手貼腮一側的手握持,因此是一支徹頭徹尾的右手用槍或左撇子用槍。該槍槍托底部上方有金屬球

發展演變

發展演變轉輪打火槍發明之後,即成為騎兵的一種主要武器。1544年,德國騎兵在倫特戰鬥中使用轉輪打火手槍,運用輪番攻擊的戰術戰勝了法國軍隊。

由於轉輪打火手槍不必使用點燃的火種點火發射,並且具有多種保險裝置,因此一支裝彈待發的轉輪打火手槍可以安全地藏在身上,並且可以隨時發射。同時出現了一種可以暗藏在衣袖中、固定在手臂上發射的袖筒轉輪打火槍,這可能是早期最實用的特工專用槍之一,因此當時歐洲的一些國家明令禁止平民攜帶和使用轉輪打火槍,以防行刺王室貴族。1523年,義大利頒布的城市法規宣稱,在沒有官方授權的情況下,任何人都不得使用轉輪打火槍,違者將當眾被砍下一隻手。這些禁令制約了轉輪打火槍的發展。另一方面,因為轉輪打火槍結構複雜、價格昂貴,維護和修理都需要專業人士承擔,所以只能成為貴族顯示權力和財富的象徵,由此也給槍械製造和雕刻的能工巧匠們提供了展示才華的舞台,為後人留下很多令人嘆為觀止的藝術珍品。各種不同藝術風格和裝飾手法幾乎都能在轉輪打火槍上看到,如象牙製作的槍托和精美的雕刻,鑲嵌骨頭、螺鈿等裝飾物,金屬部件雕刻浮雕並且鍍金包銀等等,轉輪打火槍也因此被稱作古典槍中的貴族。

轉輪打火槍存在價格昂貴、維護修理不便的缺點,加之統治階級的禁錮,所以無法完全取代火繩槍。其使用時間也只有50餘年,但它卻成為接踵而來的燧發槍的奠基者。

模型製作

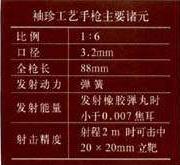

轉輪打火槍

轉輪打火槍該工藝槍由56個零部件組成,可以完成8個動作:

(1)底火盤蓋可以開合;(2)鏇轉機頭夾頭螺栓可以夾緊火石;(3)機頭可以定位於待發和保險位置;(4)使用扳手可以鏇轉轉輪軸演示上弦動作;(5)使用推彈桿可以推彈上膛;(6)扣壓扳機護圈可以發射;(7)推彈桿可以抽出;(8)火藥瓶蓋可以打開。

製作工藝和步驟

袖珍工藝槍的製作按5個步驟進行:

(1)制定加工工藝;

(2)根據設計和工藝要求備料;

(3)按照製作工藝準備工具;

(4)手工製作;

(5)組裝調試。

轉輪打火槍

轉輪打火槍再用尖銼擴成方孔,最後將夾持用的柄部切除。採用預留夾持柄部的方法大大方便了工件的加工,同時採用手捻夾持工件並利用木樁支撐工件鏇轉滾銼的方法,使工件的鏇轉面加工精度得到保證,而先鑽孔後擴成方孔的方法使方孔的加工變得簡單易行。從上述扳手的加工方法中可以看出加工工藝的重要性,合理的工藝流程可以提高工件的質量並且節省時間。

接下來就要按照設計和工藝要求備料,例如黃銅板、馬口鐵、鋼板、彈簧鋼絲的型號和規格,木料的品種和顏色等都要符合要求,才能保障零部件的質量。

轉輪打火槍

轉輪打火槍測量劃線工具——鋼板尺、卡尺、劃針、樣沖等;

夾持工具——桌虎鉗、平口虎鉗、手虎鉗,以及各種花色鉗,手捻等;

切削工具——鍘刀、剪刀、刻刀、鋼鋸、什錦銼、絲錐、扳牙、電鑽等;

焊接工具——電烙鐵、焊錫、助焊劑等;

觀察工具——放大鏡、顯微鏡;

特製工具——纏繞彈簧的搖柄,卷制槍管的槽板和心棒等。

製作方法:

(1)槍管的卷制

首先按圖紙的要求選擇馬口鐵板,並按圖紙尺寸劃線後,使用鍘刀剪切下料。然後按槍管內徑選擇合適的鋼絲心棒和相應的槽板,將馬口鐵夾在槽板與心棒之間,使用木錘沿心棒軸嚮往返輕輕錘打。注意每次錘擊力量不可過大,以免出現硬折,同時小心不要劃傷馬口鐵板表面。最後經手工校直整形。

(2)彈簧的繞制

按圖紙要求選擇用於製作彈簧及搖柄的鋼絲。將鋼絲夾在卡片紙中間露出頭部,然後豎直夾在桌虎鉗上,夾持力要適度。將搖柄前端的叉口夾住鋼絲頭部後鏇轉搖柄,將鋼絲纏繞在搖柄上,纏繞的圈數要多於圖紙要求的圈數。因為放鬆搖柄後彈簧會回彈,所以繞好的彈簧要經過定型並測量尺寸,參數合格後方可使用。

(3)轉輪打火機的製作

轉輪打火機的許多部位都需要雕刻,例如轉輪罩周邊的繩紋和裝飾以及銘文等都是手工雕刻出來的,而轉輪軸和機頭下部的梨柱則是用手捻夾住工件鏇轉滾銼出的。轉輪軸穿過機座後鉚接固定時,不要鉚死,應能轉動。機頭夾頭的夾緊螺栓的螺紋使用絲錐、板牙攻絲製成。按照國際慣例,袖珍古典工藝槍的發火裝置都必須取消發火功能,所以該槍沒有製作打火輪,底火盤與槍膛藥室之間的傳火孔也沒有打通,只保留了轉輪軸鏇轉上弦的動作。

(4)槍托的製作

槍托下料前應先按實際尺寸用馬口鐵製作樣板,這樣無論是下料還是雕刻時都可以隨時校對,既可以保證加工精度又可以節省時間。下料時首先將槍托外部輪廓大體成型,再將槍托上部的槍管槽和下部的通條槽開出,然後把中間的機匣槽鑿通。由於紅木質脆,所以在開機匣槽時,應先打一排通孔,然後再用刻刀剔通。槍托與槍管、機匣、通條管、扳機裝配到位後,鑽出銷孔並用銷釘固定。然後精雕槍托外形,安裝轉輪打火機和銘牌。根據作品風格需要,槍托沒有塗漆擦臘,也沒有拋光,而是保留了紅木的原色和質感。該槍沒有採用過多的裝飾,手工雕刻的花體字銘文,卻在看似不經意之中提升了的藝術品味。

該槍在結構設計上有兩個創新之處:一是開放式的整體槍管機匣,解決了強度與安全的難題;二是整體護圈扳機,解決了以前袖珍工藝槍扳機護圈過小時,手指無法伸入其中扣動扳機的難題,而該槍扣壓扳機護圈即可實施發射,達到了外形與功能的完美統一。

該槍比例適中,握把握持舒適,可以單手發射,但是因為沒有設定瞄準裝置,而且彈道比較彎曲,所以射擊時難度較大,不過因此也營造了更加深邃的射擊意境。