名文簡介

作者:晁錯類型:奏章

成文時間:西漢文帝十二年(公元前168年)

作者小傳

賈誼

賈誼原文

《論貴粟疏》書影

《論貴粟疏》書影民貧則奸邪生,貧生於不足,不足生於不農,不農則不地著,不地著則離鄉輕家。民如鳥獸,雖有高城深池,嚴法重刑,猶不能禁也。夫寒之於衣,不待輕暖;飢之於食,不待甘旨。饑寒至身,不顧廉恥。人情一日不再食則飢,終歲不製衣則寒。夫腹飢不得食,膚寒不得衣,雖慈母不能保其子,君安能以有其民哉?明主知其然也,故務民於農桑,薄賦斂,廣畜積,以實倉廩,備水旱,故民可得而有也。

民者,在上所以牧之,趨利如水走下,四方亡擇也。夫珠玉金銀,飢不可食,寒不可衣,然而眾貴之者,以上用之故也。其為物輕微易藏,在於把握,可以周海內而亡饑寒之患。此令臣輕背其主,而民易去其鄉,盜賊有所勸,亡逃者得輕資也。粟米布帛生於地,長於時,聚於力,非可一日成也。數石之重,中人弗勝,不為奸邪所利,一日弗得而饑寒至,是故明君貴五穀而賤金玉。

賈誼

賈誼方今之務,莫若使民務農而已矣。欲民務農,在於貴粟。貴粟之道,在於使民以粟為賞罰。今募天下入粟縣官,得以拜爵,得以除罪。如此,富人有爵,農民有錢,粟有所渫。夫能入粟以受爵,皆有餘者也。取於有餘,以供上用,則貧民之賦可損,所謂“損有餘,補不足”,令出而民利者也。順於民心,所補者三:一曰主用足,二曰民賦少,三曰勸農功。今令:民有車騎馬一匹者,復卒三人。車騎者,天下武備也,故為復卒。神農之教曰:“有石城十仞,湯池百步,帶甲百萬,而亡粟,弗能守也。”以是觀之,粟者,王者大用,政之本務。令民入粟受爵,至五大夫以上, 復一人耳。此其與騎馬之功相去遠矣。爵者,上之所擅,出於口而亡窮;粟者,民之所種,生於地而不乏。夫得高爵與免罪,人之所甚欲也。使天下人入粟於邊,以受爵免罪,不過三歲,塞下之粟必多矣。

譯文

賈誼故居

賈誼故居 《論貴粟疏》課件

《論貴粟疏》課件 賈誼

賈誼現在五口之家的農戶,給官府服役的不會少於二人,他們能耕種的田不會超過一百畝,一百畝田收的糧食不會超過一百石。春天耕種,夏天耕耘,秋天收穫,冬天收藏,砍柴禾,修建房舍,提供勞役;做這些事情不能躲避風沙塵土,夏不能躲避酷暑炎熱,秋不能躲避陰雨,冬不能躲避寒冷冰凍,一年四季,沒有休息的時候;又有個人的送往迎來,悼念死者、慰問病人,撫養孤兒、養育小孩等等費用都出在裡面。像這樣辛勤勞苦,還遭受水旱災害和官府殘酷的壓榨,徵收賦稅沒有一定的時候,早上發出命令,晚上就要繳齊。在準備納稅時,手頭有糧的,就把糧半價賣出去,手頭沒有錢糧的只能出加倍的利息向人借錢完稅。於是出現了靠賣田賣屋、賣子孫來還債的情況。可是大商人卻囤積貨物,追求加倍的利潤,小商人開設店鋪,販賣貨物,也大獲贏利。他們天天在街市上遊逛,當朝廷急需某種貨物的時候,就乘機抬高物價,牟取成倍的暴利。所以他們男的不從事農業生產,女的不養蠶織布,但穿的總是華美的錦繡,吃的總是精美的食物,沒有經歷過農民種田的痛苦,卻坐享農民的收穫。憑著財物很多,他們交接王侯,勢力比官僚還大,相互爭奪利益;還到處遊玩,華麗的冠服車蓋在大道上互相可以望見,他們乘著堅固的車子、趕著肥壯的馬,腳穿絲鞋、身上拖著絲織的長衣,招搖過市,這就是商人兼併農民的土地,農民背井離鄉、流亡在外的原因。現在法律上輕視商人,可是商人已經富貴之極;法律上尊重農民,可是農民已經貧困無比。所以世俗所尊貴的,正是君主所輕視的商人;官吏所輕視的,正是法律上所尊重的農民。上下相反,喜惡的態度相互牴觸,這樣下去,國家富強、法制建全的希望是不能實現的。

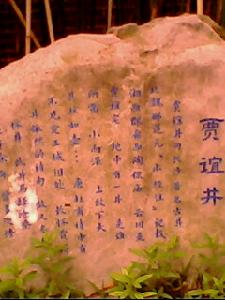

賈誼井

賈誼井影響與傳播

本篇所論,切中時弊,對於當時發展農業生產和鞏固邊防是有利的,也是切實可行的。文帝採納了晁錯的建議,制定了一系列獎勵糧食生產以促進農業發展、打擊商人投機牟利以緩和階級矛盾的政策。經文、景兩朝施行,漢初的農業生產逐漸得到恢復和發展,國家日益富足,社會比較安定,經濟相對繁榮。以至於武帝初年,出現了“太倉之粟,陳陳相因,都鄙廩庾盡滿”的富庶情況。專家點評

賈誼故居

賈誼故居漢文帝十二年(前168年), 晁錯上書給漢文帝, 說明守衛邊塞、“勸農務本”是當前急迫的兩件事。這一篇《論貴粟疏》就是論其中“勸農力本”的部分。漢初,實行“與民休息”的政策,生產得到了一定的恢復和發展。但隨著商業的發展,大地主、大商人勢力日益膨脹。他們大肆聚斂財富,兼併、侵奪廣大農民的土地和財產,迫使大批農民破產逃亡,背井離鄉,農業生產凋敝,貧富差距日益擴大,階級矛盾漸趨激化。針對這種情況,晁錯向文帝上了這一封奏疏,提出了重農抑商的主張和入粟受爵的建議。

文章指出,只有大力發展農業生產,才是安定社會、富國強兵的根本。只有讓人民豐衣足食,才不會產生暴亂。明君應該“貴五穀而賤金玉”,使農民與土地相依為命,一心務農,不輕易離鄉遠走,去追逐商賈之利。作者尖銳地指出漢初農業政策的弊病,農民負擔沉重,一年四季不停地耕作勞動,卻所得甚微。而官府的賦稅和勞役都很沉重,勞作一年的結果往往是即使販賣兒女都不足以繳納賦稅。而商賈們交通王侯,兼併農民土地,操縱市場價格,囤積居奇,牟取暴利,不從事農業生產卻坐享其成,生活奢侈,並受到世俗的尊重。有鑒於此,文中建議漢文帝採取貴粟的措施,即入粟受爵,以此來打破財產過於集中的狀況,提高農業生產的地位,刺激農民生產糧食的積極性,帶來主用足,民賦少,勸農功、塞下之粟必多三大好處。

賈誼雕像

賈誼雕像