背景

西三角經濟區

西三角經濟區構建“西三角”經濟區、打造西部新增長極的構想,早在2003年就已經被重慶、四川等地的學界和經濟界提出,當時的“西三角”還僅限於長江上游、西南腹地,即包括四川、重慶和宜昌為中心的湖北西部的“西南三角”。但隨著西部大開發的全面推進,西部經濟格局全面調整,包括成渝經濟帶在內的“西南三角”經濟總量偏小、帶動能力有限,很難成長為與珠三角、長三角、環渤海經濟圈等量齊觀的“增長極”。

打造連線西南、西北,溝通西部與中部的大“西三角”經濟區,無疑具有更強的操作性和現實意義。

2007年6月12日,重慶和成都被國務院批准設立“新特區”(“全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區”)。

2009年全國“兩會”上,重慶代表團提出川陝渝共建“西三角經濟區”的構想。

地域特點

中國以秦嶺和淮河為南北分界線,這條分界線派生出了一個極有趣的現象:西部地區因秦嶺而被極其剛性地分成了西北和西南地區,而東部地區並未因淮河而被分為東北和東南地區,所以淮河南北兩岸的經濟發展比較平衡,而秦嶺南北兩麓的經濟發展則很不平衡。

縱觀中國珠三角、長三角和環渤海三大經濟區,也可以發現這三大經濟區雖地處中國大陸不同的區位,依附於不同的江河大海,但其區域的緯度跨度均在5度左右。“西三角(重慶-成都-西安)經濟區”的緯度跨度也剛好為5度左右,而且跨越了中國西部南北分界線秦嶺屏障,囊括了中國版土的中心區域,對西部地區具有極強的輻射作用,所以相對於東部地區的經濟區來講,對全面實現小康戰略更具收官意義,所以也更具全局和里程碑意義。

覆蓋範圍

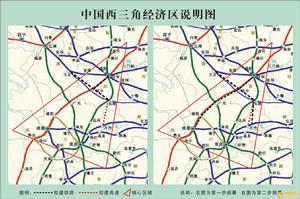

按當前的經濟版圖的劃分習慣,重慶、成都和西安均位於中國西部,三座城市剛好圍合成一個指向東北的等腰三角形,故名為“西三角經濟區”,如同當前的另三個經濟區一樣,沒在名稱上體現排名。“西三角經濟區”以這三座城市為三個端點,以渝、川、陝三省份為腹地,並產生一個強大的輻射區,可分為兩層,第一層為甘肅、貴州和湖北,第二層為雲南、新疆、青海、寧夏和西藏。

新的“西三角”經濟區以成渝經濟區、關中經濟區為主體,包括重慶、四川、陝西三省市的61個城市,幅員面積37.78萬平方公里,常住人口1.4億,2008年GDP總量21504.64億元,占全國的7.1%,占西部地區的36.9%。

作用

是區域經濟布局和西部大開發的現實要求

打造“西三角”經濟開發區,也是深化西部大開發的必由之路。國家實施西部大開發戰略已整整10年,西部大開發之初,表現出一種全面開發,齊頭並進的態勢,這既不符合經濟發展的客觀規律,國力也難以承受。黨的十六大後,把長江上游經濟帶、西隴海蘭新線經濟帶和南貴昆經濟帶列為西部大開發的三大重點區域,由於各種原因,這三大重點區域並未實際體現出來。而成渝經濟區是長江上游經濟帶的核心區域,關中--天水經濟區是西隴海蘭新線經濟帶的龍頭區域,並且包括了兩大城市群,“西三角”開發區的構想,實際上把西部大開發的重點區域從空間上明確下來。

到2015年,“西三角”經濟區的61個城市GDP總量有望達到5萬億元以上,占西部地區比重達到45%左右,占全國比重達到10%左右。集中精力開發這一地區有利於全國區域經濟形成“有重點協調發展”的格局,還將為西部大開發打造堅實的支撐基地,使西部地區的全面開發和重點開發有機結合起來,也有利於推動該區域城鄉統籌發展。

構建“西三角”經濟區還可以使重慶、西安、成都等中心城市有更廣闊的經濟腹地,避免“孤島效應”;“西三角”內及毗鄰的長江上游地區有豐富的天然氣資源和水電資源,秦巴山地和毗鄰的三峽庫區、長江上游地區是中國生態環境的關鍵區域,在打造“西三角”經濟帶過程中,加強能源開發和環境保護,對未來全國的生態和能源環境有重大意義。

此外,“西三角”是對外開放的“海洋戰略”和“大陸戰略”的焦點,它有利於將沿海的對外開放和西南、西北的對外開放結合起來,形成“中心開發”的對外開放格局。

最佳化重慶、成都、西安城市群布局和功能

打造“西三角”經濟區並不是為爭取“第四極”人為的拼湊、歸大堆,而是川渝陝經濟發展的內在需求,是西部地區實施重點開發、強力帶動的需要,三地資源互補、產業銜接性強。

西安是西北最大的中心城市,航空航天、科技資源雄厚,研發能力較強。成都是西南地區的金融、科技和商貿中心,電子信息、商業和科研有明顯優勢。重慶是全國重要重工業基地和西南重要的商業中心,裝備、機械業很強大,製造業發達,在一定程度上能夠承接成都、西安的研發成果,並迅速轉化為生產力。

從資源情況看,陝西的基礎材料、礦產資源豐富,四川水電資源豐富,重慶則可接納四川的水電產能,陝煤入渝、渝鋁輸川陝等方面都有密切往來,另外就是三地還聚集了一大批科研院所和大中院校,人力資源相對充足。

重慶和四川相互投資的比例非常高,而西安科研力量向成都和重慶轉換比重也很高,這都為今後三地的合作奠定良好基礎。打造“西三角”經濟帶,整合西安、重慶、成都3個核心城市群,就會帶活整個大西部的經濟高地。

打造“西三角”經濟帶,首要是進一步加強重慶、成都和西安三市對腹地的吸引和輻射功能,與周邊其他城市形成良性互動,提高在全國區域經濟發展格局中的地位。

具體而言,可分別以重慶主城和成都、西安3個特大城市為中心,大致按照1小時車程的距離為半徑,建設重慶1小時經濟圈和成都經濟圈、關中城市群,形成以大中小城市為依託、廣大農村為腹地的區域經濟一體化格局。其中,重慶1小時經濟圈包括以重慶主城為中心的23個區縣,除主城外主要包括永川、涪陵等6個地區中心城市;成都經濟圈除成都外,主要包括綿陽、德陽、樂山等地市;關中城市群除西安外,主要包括鹹陽、寶雞等地級城市。

3個都市經濟圈分別形成放射狀與環狀交通設施相結合的網狀結構,使各大中小城市之間順暢地互聯互通;根據產業集群和工業園區的分布狀況,合理布局能源、通訊、環境保護基礎設施;圍繞重慶、成都和西安各自的主導產業,發揮周邊大中小城市的配套功能。通過對這3個都市經濟圈的建設,形成成渝經濟區和關中城市群的3個“引擎”。

區域利益

西三角經濟區

西三角經濟區所謂的區域經濟合作,政府層面做到基礎設施的搭建、公共信息的共享,剩下的事情應該就是三地企業的自願合作了。但是,這種區域經濟之間的三地合作能不能成功,關鍵還要看合作的收益和合作的成本幾何。十年來,僅陝西一省,就曾經運作過黃河金三角(渭南、運城、三門峽)、晉陝蒙經濟圈、漢江工業走廊、秦巴經濟走廊等等經濟外聯事項。但是這些經濟合作最終的結果都不盡如人意,分析這其中的原因,合作,就不能只對自己有利,對其他人無利,這樣引不起別人的興趣點,比如漢江工業走廊,湖北就不感興趣;也不能盡找不如自己的合作,滿足於做龍頭,而最終因為得不到實際的好處,他們也最終會撤出的。正如上海之於長三角,未來的“西三角”勢必也要有一個城市作為龍頭,方能開啟合作之局。重慶雖然是直轄市,但是和北京上海這樣的城市顯然不同,帶著那么一大片的貧困地區,就是一個省的概念,本來重慶市可以在三個城市中做一個龍頭,但現在看來不容易找到,幾個城市似乎都有各自的優勢。

如果西三角首先帶動的是陝南的漢中、重慶的萬州、四川的達中這些區域,可能三方的政府興趣度也不會太大,這些區域本身在原來的經濟格局中就是被邊緣化的。可能對於這些地區將來的開發,三方政府的互相扯皮帶來的成本會相當高。此前有過先例:杭州灣跨海大橋之所以不能在上海落地,而只能到嘉興地界,皆因寧波想讓貨物走北侖港,而上海希望貨物從洋山港走。

GDP考核背景下,很難讓地方政府在經濟合作中不考慮這一因素,因為要和周邊地區比較,往往只希望自己好,不希望別人也好。所以往往合作失敗,這是最主要的原因。一個經濟圈的構建決非易事,在此過程中如何化解各種矛盾,如何保障各自利益將是一個漫長而棘手的問題,如果三方沒有大局觀和長遠觀,那么很可能將此偉大計畫淪為勾心鬥角的‘三國演義’,並以‘三個和尚沒水吃’而收場。

戰略意義

西三角經濟區

西三角經濟區“西三角經濟區”將中國西部較具潛力和實力的三大城市整合了起來,突破秦嶺屏障,使成渝經濟帶和關中經濟帶貫通,便於聯合起來進行經濟的整合和提升,成為促進中國西部發展的“第四極”,為西部大開發打造出引擎和龍頭,而且可通過重慶沿長江實現與長三角經濟區互動,通過重慶及“泛珠三角”平台與珠三角經濟區互動,通過西安向東北延伸實現與環渤海經濟區互動,通過“十一五”鐵路工程“蘭渝線”(蘭州-重慶)以及當前已動工的“十天高速公路”(十堰-天水)與更遼闊的西部地區互動,因此具有“承東啟西、跨越南北”的戰略價值,便於升格為國家發展戰略高度,成為繼珠三角、長三角和渤海灣經濟區之後又一經濟區,得到國家的支持。

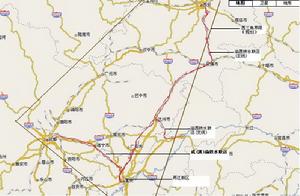

“西三角經濟區”中成都到西安的直線距離最遠,約為600公里,相當於長三角經濟區中溫州到鹽城的直線距離,重慶到西安的直接距離約為560公里,而成渝間直接距離僅270公里,可通過交通硬體的建設,使三地各取所需,實現優勢互補,為經濟和社會的全面發展奠定基礎。對於重慶來講,可以擴展經濟縱深,實現產業升級,而且可以借勢將萬州發展為西部重鎮和轄區副中心;對四川來講,可以北大門暢通無阻,解決“蜀道難難於上青天”的交通瓶頸;對於陝西來講,可解決西安南下的交通問題,從而為陝北的能源、關中的製造業提供出巨大的市場空間,同時可以通過徹底解決陝南的交通瓶頸為綠色產業的發展提供歷史機遇。

航運

縱觀現代世界各大經濟區,大多與港口與航運有著密切的關係。通過“西三角經濟區”的建設,可為陝甘乃至廣大遠離江海的西部地區打造出了一個出海口,使西部地區和華東地區乃至世界各地通過長江航運聯繫了起來,加快與世界經濟接軌,同時也為華東地區打造出新的經濟腹地。當前重慶已將在2010年建成“長江上游航運中心”列為了發展戰

西三角經濟區

西三角經濟區略,重慶主城和其轄區內的萬州將成為主樞紐港,而且計畫3年內啟動建設35個港口碼頭。

三峽庫區蓄水後,萬州港將成為常年通行萬噸級船隊的深水良港,當前萬州機場通航,渝萬高速公路通車,2020年實現年吞吐貨物1500萬噸、旅客1200萬人次的目標正在建設中(若上升到“西三角經濟區”的高度應該還可以擴容)。水運具有低成本和大通行能力的強大優勢,萬州港對於遠離長江和大海的西部地區來講,具有重大的意義,只需提前修通安康到萬州的高速公路或鐵路以及相關輔助工程即可。

此外,隨著“南水北調”中線工程的啟動以及陝南涵養水源能力的提升,漢江沿岸的安康、十堰、襄樊等城市的水運能力也將有進一步的提升,這些通過鐵路和高速公路貫通的城市可將水運能力發揮到極致,以服務於“西三角經濟區”,同時帶動自身的相關產業發展。

有利於中國的和諧發展和國力的全面提升

中國西部無論從歷史還是現實發展來看,成渝和關中一直都為核心;兩大經濟區的組合,對西部乃至全國的發展意義非常重大。在元初7大行省的設定中,川(含重慶)陝兩省曾為同一行政區;在抗日戰爭中,川陝兩省對鞏固大後方,與日軍從戰略相持到戰略反攻曾起過特殊作用;在“三線建設”中也曾受到特別重視,如今許多三地許多企業都是那裡興建的。由此可見,川(含重慶)陝之間的合作對中國的歷史發展曾起到過巨大的戰略性的推動作用,這表明當前建設“西三角經濟區”在中國國家戰略中具有重要地位的深遠的意義,而且也是現實需要。

東西差距仍然很大,通過“西三角經濟區”的建立可以促進西部地區的發展,很大程度地改變這一面貌,使東西部和諧發展,有利於消除貧困地區共同富裕,有利於解決社會發展失衡,從而也就有利國家的長治久安和全面發展。另外,可以此為紐帶,提升西北和西南地區各類物資的補給能力,增強成都和蘭州軍區之間以及與東部地區軍區之間的聯動能力,強化國防力量的現代化建設,最佳化國防力量的布局,達到向東擴大反抗敵對勢力的戰略縱深,向西鞏固西北和西南疆域的目的,從而使國家的安全性和捍衛國土完整的能力得到極大的提升。

面臨問題

打造“西三角”已具備一些有利條件,首先它符合中國區域經濟有重點協調發展的大趨勢,也為西部大開發的重點開發區找到了突破口;從現實層面來講,該區域本身也有較強實力,發展態勢較好,渝、川、陝地方黨政和各界也都有積極性和合作共識。但也要看到,“西三角”還不是一個現實的經濟區,也不是一個現實的增長極,從理論上講增長極應當是重點開發區和優勢開發區,是先進城市的集合,但按照國家發改委關於主體功能區的劃分,“西三角”內既有重點開發區,優勢開發區,又有限制開發區和禁止開發區,因此找準突破口十分重要。

首先,要破解“西三角”內部聯繫不緊密,外部聯繫不方便”的問題,應從交通入手打造“西三角”重點開發區,通過交通促流通,促進區內生產要素的最佳化組合和產業結構升級,建議在國家“十二五”規劃內打通阻礙3省市溝通的瓶頸:打通渝鄭鐵路、渝昆鐵路,陝西紫陽縣至四川達州羅江的高速公路,西安至重慶的城際鐵路,四川合江至貴州習水的高等級公路等。

其次,要進一步強化3省市產業的配套性、互補性,提升相互間的經濟融合度,需要注意的是,“西三角”內部要避免各省市為地方利益而相互拆台,要有大局觀念。