簡介

中原經濟區範圍

中原經濟區範圍中原經濟區是截至2012年國家已批覆的規劃覆蓋面最大的一個國家級區域規劃,它以河南為主體,包括5省的30個省轄市和3個縣(區),面積28.9萬平方公里,2011年末總人口1.79億,地區生產總值4.2萬億元,分別占全國的3%、13.3%和9%。

中原經濟區地理位置重要,糧食優勢突出,市場潛力巨大,文化底蘊深厚,在全國改革發展大局中具有重要戰略地位。

建立歷史

1985年9月,邯鄲市長白錄堂和新鄉市市長劉仲軒倡議並協商兄弟地、市同意,在平等自願基礎上成立了區域性經濟合作組織:中原經濟區(中原地區經濟技術協調會)。

2010年由河南省委書記盧展工起草下的以河南省為主體,包含豫鄂皖晉魯冀6省25市組成的經濟區域。

2011年10月,國務院出台了《關於河南省加快建設中原經濟區的指導意見》,將中原經濟區建設提升為國家戰略。

2012年12月2日,國家發改委正式發布《中原經濟區規劃》,這是繼國家出台指導意見後,推進中原經濟區建設的又一重大舉措。

覆蓋範圍

河南省:

中原經濟區

中原經濟區安徽省:宿州市、淮北市、阜陽市、亳州市、蚌埠市和淮南市鳳台縣、潘集區。

山西省:晉城市、運城市、長治市。

河北省:邯鄲市、邢台市。

獨特優勢

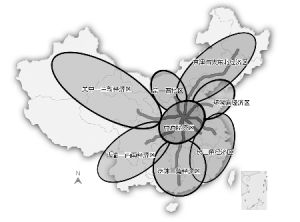

中原經濟區位置居全國之中,地處晉冀魯豫四省交界區域,交通便利,資源豐富,傳統文化積澱豐厚。特有的資源條件和交通優勢奠定了其承東啟西、連南貫北的戰略地位,賦予了它吸引力較大、輻射力較強的特點。

區位優勢

中原

中原地處經濟較發達地區和資源豐富地區的結合部,增長潛力較大、成長力較強,是東、西、南、北經濟對流的中轉站和交匯點。它作為全國重要的能源和原材料重要基地之一,對中國的現代化建設起著重要的基礎作用;它的物產和勞動力資源以及巨大的購買力市場,對東部沿海的發展起著重要的支撐作用;它處於我國由東向西的技術梯度和由西向東的資源梯度交匯區,對中國東西部發展起著重要的協調作用;同時它處於中原腹地,又是革命老區,對全國的穩定起著不可替代的作用。

文化底蘊

中原地區是中華民族 的發祥地之一,中原文化 博大精深,文化底蘊十分深厚。中國第一部詩歌總集《詩經》 就是描繪本區人民的勞動、愛情生活。這裡還是“甲骨文 ”的故鄉,《周易》的誕生地。有國家級歷史文化名城邯鄲、安陽、聊城、鶴壁的濬縣,同時安陽也是世界文化遺產 殷墟所在地。山河壯麗的太行風光、巧奪天工的人工天河紅旗渠、博大精深的古代文明、光輝燦爛的文物遺存,構成了豐富多彩的旅遊資源。礦產資源

這一區域物華天寶、資源豐富,形成了西有煤田、東有油田、西、北有鐵礦的主要礦產分布格局,為區域經濟發展奠定了基礎。黃河、漳河、衛河、汾河橫穿本區,南水北調中線工程縱貫全境,在華北地區水資源條件相對較好。適宜的氣候條件,肥沃坦蕩的華北平原,為工農業發展和人民民眾生活提供了保障和便利。

人口優勢

河南擁有一億人口,占全國的十三分之一,農村人口比重大,人力資源豐富,市場潛力巨大。無論是從國家全面建設小康社會看,還是從統籌城鄉發展、擴大內需看,河南在全國的地位都非常重要。

糧食優勢

“兩橫三縱”國家級城市化戰略格局

“兩橫三縱”國家級城市化戰略格局河南的農業和糧食在全國具有舉足輕重的地位,糧食總產量占全國的十分之一,其中小麥產量占全國的四分之一,在保障國家糧食安全方面肩負著重大責任。

基礎優勢

經過改革開放30多年的發展,河南的基礎設施、產業發展、人口素質、社會事業發展等都有了顯著提升,經濟總量穩居全國第五位、中西部首位,已成為全國重要的經濟大省、新興工業大省和有影響的文化大省

後發優勢

21世紀初,河南正處於工業化、城鎮化加快推進階段,產業結構和消費結構加速升級,內需市場空間廣闊,發展活力和後勁不斷增強,發展潛力逐步顯現,正在轉化為發展優勢。今後一個時期,既是河南經濟社會又好又快發展的時期,也應該是河南為全國發展大局做出更大貢獻的時期。

戰略定位

1、國家重要的糧食生產和現代農業基地

集中力量建設糧食生產核心區,推進高標準農田建設,保障國家糧食安全;加快發展現代農業產業化集群,推進全國重要的畜產品生產和加工基地建設,提高農業專業化、規模化、標準化、集約化水平,建成全國新型農業現代化先行區。確定這一戰略定位,既是保障國家糧食安全的需要,也是中原經濟區作為農業大區的傳統優勢所在。

2、全國"三化"協調發展示範區

鄭汴一體化

鄭汴一體化在加快新型工業化、城鎮化進程中同步推進農業現代化,探索建立人口集中、產業集聚、土地集約聯動機制,形成城鄉經濟社會發展一體化新格局,為全國同類地區發展提供示範。

3、全國重要的經濟成長板塊

推進區域互動聯動發展,發展壯大城市群,建設先進制造業、現代服務業基地,打造內陸開放高地、人力資源高地,成為與長江中游地區南北呼應、帶動中部地區崛起的核心地帶,引領中西部地區經濟發展的強大引擎,支撐全國發展新的增長極。

2012年,中原經濟區城鎮化率為40.6%,正處於工業化、城鎮化加速推進階段,投資和消費需求空間廣闊。

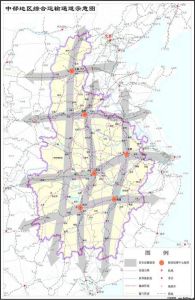

4、全國區域協調發展的戰略支點和重要的現代綜合交通樞紐

強化東部地區產業轉移、西部地區資源輸出和南北區域交流合作的戰略通道功能,促進生產要素集聚;建設現代綜合交通體系,加快現代物流業發展,形成全國重要的現代綜合交通樞紐和物流中心。中原經濟區位於全國“兩橫三縱”經濟帶中的沿京廣、沿京九和沿隴海經濟帶的交匯地帶,是全國主體功能區規劃明確的重點開發區域。

5、華夏歷史文明傳承創新區

挖掘中原歷史文化資源,加強文化遺產保護傳承,提升全球華人根親文化影響力;培育具有中原風貌、中國特色、時代特徵和國際影響力的文化品牌,提升文化軟實力,增強中華民族凝聚力。

發展目標

人均地區生產總值到2015年增加到38000元,2020年要增加到60000元;單位地區生產總值能耗2015年要比2010年下降16%,2020年要比2010年下降30%左右;城鎮居民人均可支配收入到2020年達到38000元;農民人均純收入到2020年達到16000元。

到2015年,中原經濟區初步形成發展活力彰顯、崛起態勢強勁的經濟區域。到2020年,建設成為城鄉經濟繁榮、人民生活富裕、生態環境優良、社會和諧文明,在全國具有重要影響的經濟區

糧食生產優勢地位更加穩固,工業化、城鎮化達到或接近全國平均水平,綜合經濟實力明顯增強,基本實現城鄉基本公共服務均等化,生態文明建設取得顯著成效,實現更高水平的“三化”協調發展。

功能

中原城市群

按照向心布局、集群發展的要求,提升鄭州中心城市的輻射帶動能力,鞏固提高洛陽副中心城市地位,聯動周邊城市,增強地區性中心城市綜合承載帶動能力,推進城際軌道交通體系和高速鐵路建設,加強城市功能互補和產業分工,加快產業集聚,實現交通一體、產業連結、服務共享、生態共建,促進大中小城市協調發展,建設輻射帶動能力強、經濟聯繫緊密、城市層級分明、體系結構合理、具有國際競爭力的開放型城市群。

糧食生產核心區

從保障國家糧食安全的大局出發,依託黃淮海平原、南陽盆地和豫北豫西山前平原產糧大縣(市、區),實施農業綜合開發,推進高標準農田建設,加快農業科技進步,提高糧食綜合生產能力,形成規模效益明顯的糧食主要生產區,發展現代農業,引導農產品加工、流通、儲運企業向主產區集聚,建設集中連片、高產穩產的國家優質商品糧生產基地。

生態功能區

以山脈、丘陵、水係為骨幹,以山、林、河、田為要素,推進建設桐柏大別山地生態區、伏牛山地生態區、太行生態區、平原生態涵養區,構建橫跨東西的黃河灘區生態涵養帶和縱貫南北的南水北調中線生態走廊,形成四區兩帶的區域生態格局。

戰略意義

中部崛起規劃

中部崛起規劃1、有利於國家區域經濟布局的進一步完善

21世紀初,從中國區域經濟發展布局看,長三角、珠三角、環渤海和海峽西岸經濟區已經連成一線,形成了基本完善的東部沿海經濟布局,中西部經濟區布局還有待於進一步展開和最佳化。建設中原經濟區,並推動上升為國家戰略,有利於進一步完善我國區域經濟布局。

2、有利於國家統籌協調梯次推進發展重大戰略的實施

從國家發展大局看,東中西部三者之間既有包容的關係,也有協調發展、互動發展的關係。中原地區的地理區位和基礎條件,決定了建設中原經濟區,能夠凸顯這一地區承東啟西、連南貫北的腹地效應,加快形成東中西互動、優勢互補、相互促進、共同發展的區域發展新格局。

3、有利於國家在中部地區形成新的經濟成長板塊

建設中原經濟區,有利於充分發揮區域綜合優勢,加快工業化、城鎮化和農業現代化進程,提升對外開放水平,全面激發發展潛能,推動巨大的內需潛力向現實需求轉化,在中部地區培育形成新的經濟成長板塊。