概述

行政區域經濟

行政區域經濟1990年以後,《塊塊經濟學——中國地方政府經濟行為分析》、《走向市場經濟——中國行政區與經濟區的關係及其整合》、《行政區域經濟結構與增長》、《行政區域經濟》等著作先後出版。這些著作將行政區域經濟理論研究進一步展開,直接推動行政區域經濟學科理論形成。

國外學者較早關注中國計畫經濟體制下國民經濟的行政區劃分割化現象。澳大利亞學者奧德麗·唐尼索恩於1972年用“蜂窩狀經濟”概念分析中國經濟的分割化趨勢,認為“文化革命以來強調自力更生、自給自足,強化了相當部分的中國經濟發展成‘蜂窩狀’類型的趨勢”。美國學者托馬斯·P·萊昂斯從經濟體制的角度分析了中國經濟的分割化:“中國經濟分割化更切合實際的根源必須到中國經濟體制中所實行的特定的政策、結構和運行中去尋找”。但他們的研究沒有提出關於社會主義市場經濟體制下行政區域經濟的科學範疇和系統理論。

改革開放以來,市場經濟條件下不同種類的行政區域經濟,如省域經濟、市域經濟、縣域經濟、鄉鎮經濟的自主發展權擴大,財政資金增長,調控力增強,增長與發展勢頭出入預料。但是,它們的增長與發展、運行與調控存在許多急需解決的問題。在這一時期,研究中國行政區域經濟具體種類的理論專著如《中國鄉鎮經濟學》、《中國縣域經濟學》、《中國省區經濟研究》等先後出版。這些從區域經濟的不同種類研究切入,探討行政區域經濟內在規律和演化趨勢的研究成果,對中國不同種類的行政區域經濟發展產生重要的理論與實踐指導作用。

形成

行政區域經濟

行政區域經濟首先,分層次調控國民經濟體制為行政區域經濟相對獨立運行提供了制度條件。“1980年起國家實行‘分灶吃飯’,1988年實行全方位的財政大包乾,1989年又實行了‘劃分稅種、核定收支、分級包乾’。這三次改革大大刺激了地方政府組織財政收入的積極性”。“改革開放以來投資主體形成包括中央、企業、地方及外資在內的多元化格局,其結果是增強了地方的投資地位,擴大了地方投資實力”。

其次,行政區劃的剛性約束使行政區域經濟成為經濟特徵突出的相對獨立運行的區域經濟類型。中國的“行政區這種組織形式,非常突出地並且合法地擔負起了本應屬於經濟區範疇的經濟職能。這樣,一方面是真正意義上的經濟區這種角色的缺位,另一方面是行政區卻理所當然地成為組織經濟運行的基本地域單元。因此,中國的行政區就成為一種行政區經濟”。由於行政區劃的剛性約束,中國國民經濟中具有行政區劃“邊界”的區域經濟相對獨立運行就是十分自然的事。

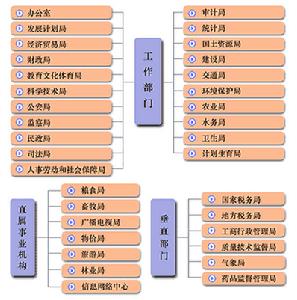

最後,地方政府的經濟調控職能和行政區域的調控可操作性,強化了行政區域經濟運行的相對獨立性。在中國國民經濟中,地方經濟基本上是以省、市、縣、鄉或鎮的行政區域為單位進行調控的。大量地方經濟的統計數據和研究著述也是以行政區域為統計範圍。對區域經濟調控的實踐和理論研究的方法強化了行政區域經濟的相對獨立性。

特徵

行政區域經濟

行政區域經濟1、行政區域經濟受行政區劃剛性約束,具有明晰的行政區界面特徵。

行政區域經濟的形成決定於行政區劃體制的規定性,行政區域經濟的種類決定於行政區域的大小及層次的設定。行政區域的設定從最本質或主導特徵而言是以政治因素為主,因而行政區域的劃分帶有明顯的政治色彩。但是,一旦行政區劃格局被確定下來,行政區域經濟及其種類也就被明確地界定。如果行政區劃格局發生變化,行政區域經濟及其種類也會相應地發生變化。行政區域經濟的這一特徵,表明對行政區域經濟的調控是比較容易操作的事情。正是由於這種原因,中國國民經濟中的行政區域經濟具有調控的可操作性。

2、行政區域經濟受地方政府的經濟職能和經濟行為直接影響。

一方面,中國地方經濟的差異性大,如果集中由中央實行統一調控,難度很大。因此,地方政府必然被賦予調控和發展其管轄行政區域的經濟社會職能。另一方面,地方政府的經濟行為直接影響或推動行政區域經濟發展。當然,這並不是說地方政府的“行為”沒有負面效應。也正是從這一點出發,一些著述認為行政區域經濟有許多弊端,應衝破區域經濟的行政區劃界線。問題是,只要有行政區劃,地方政府具有經濟職能和經濟行為,就會產生出區域經濟的行政區劃邊界問題。關鍵的問題是,要規範地方政府的經濟職能和經濟行為,發揮其長約束其短,而不是有無區域經濟的行政區劃界限。

3、行政區域經濟具有包容關係和一體化運行特徵。

中國行政區劃一般為省—市—縣—鄉、鎮四級制。在四級制行政區劃體系中,省轄市,市轄縣,縣(縣級市)轄鄉、鎮,具有縱向垂直領導屬性,各級行政區域都有確定的行政區域邊界,同一級行政區域板塊之間不重疊。行政區劃的這種內在的規定性決定了不同種類的行政區域經濟具有縱向包容關係並呈現出一體化運行趨勢。一般說來,行政體制的垂直性決定著不同行政區域經濟種類的縱向包容關係:省域經濟由市域經濟構成,市域經濟由市區經濟(城市經濟)和縣域經濟(農村經濟)構成,縣域經濟由城鎮經濟和鄉村經濟構成;具有包容關係的相鄰行政區域經濟板塊呈一體化趨勢運行或指向區位優勢明顯的行政區域經濟板塊運行,且高一級行政區域經濟板塊及其運行對低一級行政區域經濟板塊及其運行有直接影響,低一級行政區域經濟板塊及其運行是高一級行政區域經濟板塊及其運行的基本組成部分。

應該指出,從一般意義上說,相同種類的行政區域經濟板塊之間不具有包容關係,不具有行政隸屬關係的行政區域經濟板塊之間也不具有包容關係。由於這種原因,在行政區域運作條件下,企業競爭受到政府的強烈干擾,生產要素跨行政區流動受到很大阻隔,區域經濟呈穩態結構。

演化趨勢

行政區域經濟

行政區域經濟首先,在具有包容關係的行政區域經濟板快中,高一級地方政府通過對低一級行政區進行調整的方法,順應和引導行政區域經濟向經濟區域經濟演化。在市場經濟條件下,地方政府具有調控行政區域經濟運行職能。面臨稀缺資源供應的有限性,如果通過政府調節能提高公共產品提供的效率,降低全社會的交易成本,增加社會福利,政府調節就是必要的和有效的。政府在市場經濟中的地位當然包括地方政府在行政區域經濟中的地位。這就是對國民經濟的分層調控問題。地方政府對行政區域經濟的調控職能是整個國家對國民經濟的調控職能的組成或延伸部分。為了推動行政區域經濟成長,適時進行行政區劃調整,是地方政府的一種選擇。經過20餘年經濟體制改革,中國地方政府遵循市場經濟規律,適時調整行政區劃,使行政區域經濟界面發生變化,有力地推動行政區域經濟向經濟區域經濟演化。

其次,在市場經濟體制下,地方政府推動行政區域經濟成長與發展的過程,必然是引致行政區域經濟界面發生變化,引致行政區域經濟向經濟區域經濟演化的過程。地方政府作為市場經濟中的行為主體參與並引導行政區域經濟運行的經濟行為,推動著行政區域經濟成長與發展。隨著行政區域經濟的快速增長,行政區域經濟的界面發生著變化,或者說,行政區域經濟的快速增長要求進行行政區劃調整,形成新的行政區域經濟界面。江蘇省在1991—2001年中有8年進行了共22次縣級行政區劃調整,有效地推動了行政區域經濟快速增長。

第三,行政區域經濟向經濟區域經濟演化的必然性,決定行政區域經濟成為區域經濟的一種類型的長期性。一方面,在進行行政區劃時難以充分滿足經濟區域經濟的內在要求,從而使行政區域經濟與經濟區域經濟不完全重合,或者由於行政區域經濟發展的不平衡性,使原行政區劃不適應行政區域經濟向經濟區域經濟的演化要求,從而產生行政區劃與區域經濟發展的矛盾。要解決矛盾,進行行政區劃調整就是非常重要的事。

實際上,一旦進行了合理的行政區劃調整,行政區域經濟就走近了經濟區域經濟(但它仍會以新的行政區域經濟種類或板塊存在)。另一方面,在中國國民經濟中,區域經濟既以行政區域經濟的形式表現出來,又以一定量的行政區域經濟板塊組成經濟區域經濟的形式存在。也就是說,區域經濟有行政區域經濟和經濟區域經濟兩種類型。通常,經濟區域經濟以行政區域經濟形式表現出來,但行政區域經濟又向經濟區域經濟演化。當然,這是建立在順應行政區域經濟向經濟區域經濟演化要求,適時進行行政區劃調整之上的。