簡介

藏經洞

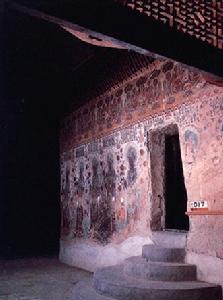

藏經洞藏經洞,是於1900年5月26日被敦煌莫高窟主持王道士(王圓籙)發現的,洞內藏有從公元4世紀到公元14世紀的各種歷史文本、絹畫、刺繡等文物5萬多件,這些珍貴文獻用多種文字記載,有漢文、藏文、梵文、龜茲文、粟特文、突厥文、回鶻文、 康居文等,直是一個內容豐富的古代博物館。從此,列強國家的文化間諜打著探險考古的幌子,紛紛來到了敦煌盜竊歷史文物。幾年工夫,一批批價值連城、堪稱國寶的絹畫、麻布畫、木版畫、經文以及各種文字的手寫本,均流失到了海外。在我國有志之士的再三敦促下,清政府才將剩餘部分的文物解送入京,妥為保管。列強國家的文化間諜見敦煌莫高窟能隨意帶走的文物沒有了,便把目標轉向了洞窟內一幅幅栩栩如生的壁畫。

主要說法

由於藏經洞封閉了近千年,這個謎便堪稱千古之謎。敦煌學專家、學者鑽進浩如煙海的敦煌遺書資料中仔細地查閱,從未找到解謎的文字記載,只好另闢途徑,根據其他歷史資料進行推斷,提出了多種假說,試圖解開這個千古之謎。主要說法有這樣幾種:

一、避難說。

認為這么多經卷和遺書被藏於石室中被封閉,是莫高窟的僧人為躲避戰亂,使經卷遺書免於戰火而存放的。這種說法最早,持這種觀點的學者較多。但在具體封閉時間上又各不相同。

最有代表性、較普遍的說法是,宋初西夏人占領敦煌之前,千佛洞下寺的僧人為躲避戰亂,臨走前便把經卷、佛像、雜書等藏入洞內封閉。待戰亂過後再回來啟用。誰知這些僧人一去不返,杳無音訊,此洞便成為無人知曉的秘密。

又有一種說法把封閉時間定為宋紹聖年間(1094~1098),認為藏經洞的封閉與伊斯蘭教的東傳有關。

藏經洞

藏經洞當時,信仰伊斯蘭教的哈拉汗王朝向宋朝要求出兵攻打西夏。宋朝表示贊同。這一訊息傳到敦煌,佛教徒們驚慌失措,恐懼萬分,便採取保護措施,將千佛洞的經卷、佛像、文書全部集中堆放過石室封閉,免受其害。

還有宋皇佑之後(1049年)說,曹氏封閉說,元初說,元明之際說等,均為逃避戰亂說。

二、廢棄說。

認為這些經卷遺書都是當時敦煌僧眾拋棄無用的廢品。因佛經眾多,為尊重佛法佛典,這些用過的經品既不能丟棄,也不能燒毀,只好用這個石室封存起來。持這種觀點的學者認為,逃避戰亂的說法自相矛盾,難以自圓其說。這是因為藏經洞內沒有整部大藏經和其他珍貴物品,大多是殘卷斷篇,夾有不少疑偽經,甚至還有不少錯抄的廢卷和塗鴉之雜寫,乃至作廢的文書與過時的契約等等。在藏經洞封閉時,即曹宗壽當政時期(1002~1O14),敦煌僧侶已向內地請求配齊了大藏經。並向朝廷乞求到一部金銀字大藏經,還有錦帙包裹、金字題頭的《大般若經》。如果是避難,那么這些珍貴的東西理所當然應該珍藏於石室中。為什麼整部大藏經沒有被收藏反而收藏的是殘經破卷?因此,其真正的原因並不是為了避難,而是這些東西在當時實在沒有實用價值被廢棄了。

三、書庫改造說。

持這種說法的學者認為,大約公元1000年左右,折頁式的經卷,已從中原傳到敦煌。因閱讀、攜帶方便,受到僧侶們的青睞。因此,將藏書室使用不便的捲軸式佛經以及許多雜物一併置於石室封閉。

以上有關藏經洞的封閉時間和原因,眾說紛壇,莫衷一是,迄今仍無定論,有待進一步挖掘旁證資料,解開藏經洞封閉之謎。[1]