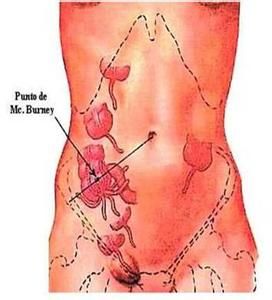

體徵

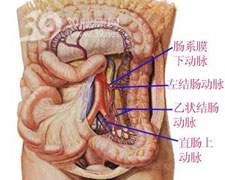

腸系膜淋巴結炎解剖圖

腸系膜淋巴結炎解剖圖病因:

導致非特異性腸系膜淋巴結炎的病原微生物可能有葡球菌屬(金葡菌)、溶血性鏈球菌、紅球菌、假結核桿菌、青黴菌屬、病毒、血吸蟲、阿米巴等。本病的確切病因尚不清楚。常見於兒童或青少年,且多見於回盲部淋巴結。該處淋巴結很多,兒童尤為豐富。腸內容物在迴腸遠端停留時間較長,毒素及細菌產物易在該處吸收而引起淋巴結的急性炎症

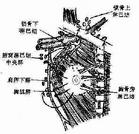

腸系膜淋巴結炎切面圖

腸系膜淋巴結炎切面圖反應。另外也有人認為,患者在發病前1~2天常感倦怠、不適和上呼吸道炎症症狀,故認為是因鏈球菌的血行感染所致。有作者認為毒血症是腸系膜淋巴結炎發病的關鍵,但淋巴結培養多無細菌生長。急性腸系膜淋巴結炎多見於7歲以下的小兒。發病前常有喉痛、發熱、倦怠不適等前軀症狀,然後才出現臍部和右下腹痛、噁心、嘔吐,有時可發生腹瀉或便秘。這樣的發病過程與急性闌尾炎先腹痛後發熱正好相反,且發病早期即體溫驟升。體檢時臍部及右下腹均可有壓痛,範圍比較廣泛,壓痛點不固定。因小兒腹肌不發達,腹肌緊張可不明顯。有時可捫及小結節樣腫物。白細胞計數增高或正常。如為鏈球菌所致,腹腔穿刺可抽得較稀薄的草綠色液體,塗片可找到革蘭氏陽性球菌。

生理

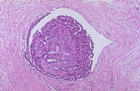

腸系膜淋巴結炎病理圖片

腸系膜淋巴結炎病理圖片流行病學

本病臨床上少見,可發生於任何年齡,但主要見於兒童和青少年,是少兒急性腹痛的重要原因之一。

診斷

診斷:

1.病史病前常先有上呼吸道感染、腸道感染、頸部淋巴結炎等病史。

腸系膜淋巴結炎B超圖片

腸系膜淋巴結炎B超圖片2.症狀與急性闌尾炎相似。主要表現為腹痛,可發生在任何部位,以右下腹多見,偶爾表現為轉移性右下腹痛,性質為隱痛或痙攣性痛,程度較輕,多可耐受。疼痛發作間期,患者可無其他不適,部分患者可伴有噁心、嘔吐、腹瀉或便秘。病初有發熱,體溫通常不超過39℃。本病可反覆性發作,但多為自限性。

3.體徵面部潮紅、口唇蒼白、咽部充血。腹部壓痛,多由右下至左上呈斜行分布,但以右下腹為明顯;右下腹可有不同程度的壓痛,壓痛點常在麥氏點內側或上方,每次檢查壓痛位置多不一致,少有肌緊張與反跳痛。偶爾在右下腹可觸及小結節樣淋巴結,有壓痛。

實驗室檢查:周圍血白細胞計數一般正常或稍增高或降低,而淋巴細胞比例增加。

其他輔助檢查:高頻超聲可直觀地顯示腹部肌肉、大血管、腸管的蠕動及腸系膜上腫大淋巴結的大小、形態、回聲、分布,方便易行,無放射損傷。通常淋巴結周邊皮質為低回聲,中心髓質回聲相對較高,接近肝臟回聲強度,腸系膜淋巴結炎高頻超聲顯像,可根據腸系膜淋巴結數目增多、徑線增大、皮髓質回聲有無異常,作縱、橫、斜切掃查,結合呼吸運動、消化道聲學造影等作出定性診斷。

影像學上本病需與如下病變鑑別:

1.結核性腸系膜淋巴結炎多見兒童和青少年。聲像圖為橢圓形低回聲、等回聲、混合型回聲,部分有融合、液化和鈣化灶強回聲出現,或合併大量腹水、腸管粘連等改變。

2.腸系膜惡性淋巴瘤腸系膜或腹膜後是其常見來源,通常典型者累及多個部位,超聲表現趨向圓形,縱橫比<2,累及節段較長,可有中心壞死呈強回聲斑,或多個結節聚集成花瓣狀。但不能完全依靠聲像圖表現,考慮小兒腸系膜淋巴結髮育尚未成熟情況下,其聲像圖還存在一定差異,有待進一步探討。

腸系膜淋巴結炎彩超圖片

腸系膜淋巴結炎彩超圖片鑑別診斷

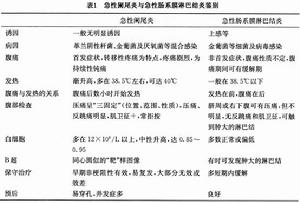

本病易與急性闌尾炎混淆。患者一般為發熱後腹痛,轉移性腹痛不明顯,腹痛往往不局限,白細胞計數升高不明顯;後者多有轉移性右下腹痛,呈持續性。噁心、嘔吐比較明顯,右下腹壓痛局限,常伴有腹肌緊張及反跳痛。白細胞計數多明顯升高。此外,本病尚應與腸道腫瘤、卵巢腫瘤、結核性淋巴結炎、Crohn病、耶耳仙菌腸炎與耶耳仙菌淋巴結炎等相鑑別。兒童急性腸系膜淋巴結炎和急性闌尾炎有許多相似之處,都可表現為右下腹痛、發熱等,易誤診,但各有其特點,見下表:

腸系膜淋巴結炎

腸系膜淋巴結炎治療

腸系膜淋巴結炎手術治療

腸系膜淋巴結炎手術治療經過2~3天的治療後發熱大多消退,白細胞明顯下降,腹痛症狀明顯緩解,經過1周的抗感染治療多痊癒出院。

2.手術的選擇由於該病有時與兒童急性闌尾炎頗難鑑別,因此,對診斷不能肯定者,寧可開腹探查,否則讓已有急性炎症的闌尾留在腹腔內可能貽誤治療。B超檢查是以闌尾的影像為直接依據,還可顯示腫大的淋巴結,是二者鑑別的有效方法。若病情尚穩定或發病在6h以內,可繼續觀察,急性闌尾炎病情常進行性加重,應手術;急性腸系膜淋巴結炎常可緩解。若病情較重或發病在12h以上仍不能排除急性闌尾炎時,應行剖腹探查,行闌尾切除術。如果經抗感染治療仍持續腹痛6h,體溫不降,腹肌較前緊張者,就應果斷手術,避免闌尾穿孔,一般觀察時間不超過24h。如果經治療後,腹痛不劇烈,體溫也無明顯增高,血白細胞無繼續增加,可按該病治療,延長觀察時間,以避免不必要的手術創傷。如誤診急性闌尾炎行手術時,一般認為也是無可厚非的。因為如是急性闌尾炎而延誤手術,可造成穿孔和腹膜炎,甚至危及生命。術中發現回盲部腸系膜淋巴結腫大充血,應取腫大淋巴結作病理切片檢查。

併發症: 由於腹痛呈陣發性,如擰絞樣,臨床上出現進食後再次嘔吐等併發症。

預後:本病預後良好,常在3~4天內自然緩解。

預防:對伴有發熱,特別是兒童及青壯年,如有上呼吸道感染的前驅症狀應立即進行抗病毒、抗感染等治療,預防發生急性非特異性腸系膜淋巴結炎。