疾病簡介

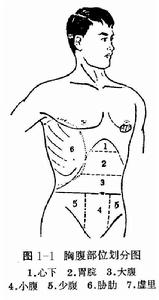

脅痛的主要區域

脅痛的主要區域脅痛病因雖有外感內傷之分,但以內傷脅痛較常見。

名詞解釋

季脅

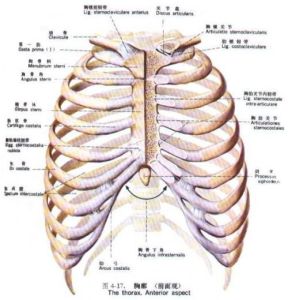

痛胸之兩側,自腋而下,至十二肋骨之間為脅。脅下部小肋部位稱為季脅,此處出現以疼痛為主要表現者,稱為季脅痛。

胠脅痛

胠為脅肋的總稱,胠脅痛即脅痛,是指一側或兩側脅肋部以疼痛為主症的病變。

診斷要點

1、臨床以一側或兩側脅肋疼痛。

2、由於病因病機不同,可有脹痛、刺痛、隱痛以及各種不同的兼證。

3、肝功能及B型超音波等檢查,部分可發現肝膽之疾患。

辨證分析

脅痛致病因素有肝氣鬱結、瘀血停著、肝膽濕熱、肝陰不足等。其病變主要在肝膽。其病因病機,除氣滯血瘀,直傷肝膽外,同時和脾胃、腎有關。在病證方面,有虛有實,而以實證為多見。實證以氣滯、血瘀、濕熱為主,三者又以氣滯為先。虛證多屬陰血虧損,肝失所養。此外,實證日久,化熱傷陰,肝腎陰虛,亦可出現虛實並見。脅痛臨床辨證,當以氣血為主。大抵脹痛多屬氣鬱,且疼痛呈遊走無定;刺痛多屬血瘀,而痛有定處;隱痛多屬陰虛,其痛綿綿;濕熱之脅痛,多以疼痛劇烈,且伴有口苦苔黃。治療以通為主,實證多採用理氣、化瘀、清熱、利濕等法,虛證滋陰柔肝為治,可適當加入理氣之品,以疏理肝氣,提高療效。

辨證論治

脅痛

脅痛【證見】脅脹痛,走竄不定,每因情志而增減,胸悶氣短,噯氣頻作,苔薄脈弦。

【治法】疏肝理氣。

【方藥】

1、主方:柴胡疏肝散(張介賓《景岳全書》)。加減處方:柴胡12克,枳殼、香附、川芎各10克,白芍15克,佛手12克,青皮6克,鬱金12克,甘草6克。水煎服。肝鬱化火者,加牡丹皮10克、梔子12克。

2、中成藥

(1)金佛止痛丸,每次1瓶,每日2—3次。

(2)舒肝丸,每次1粒,每日2次。

3、單方:驗方橘葉飲(賴天松等《臨床奇效新方》)。處方:橘葉、柴胡、延胡索、川楝子、白芍、雞內金各15克,川芎10克,鬱金30克。水煎服。瘀血停著型

【證見】脅肋刺前,痛有定處,脅下或見積塊。舌質紫暗,脈沉澀。

【治法】祛瘀通絡。

【方藥】

1、主方:失笑散(陳師文等《太平惠和劑局方》)。合丹參飲(吳謙等《醫宗金鑒》)加減處方:當歸12克,丹參20克,乳香、沒藥各9克,延胡索12克,鬱金、柴胡各10克,三棱9克,甘草6克。水煎服。

2、中成藥

(1)雲南白藥,每次1克,每日3次。

(2)三七片,每次4片,每日3次。

3、單方:驗方加味失笑散。處方:五靈脂、蒲黃、鬱金、三棱、當歸尾各10克,枳殼12克,雞內金9克,金錢草、綿茵陳各15克。水煎服。肝膽濕熱型

【證見】脅肋灼痛或絞痛,胸悶納呆,口乾口苦。惡嘔,或發熱,或黃疸。舌紅苔黃膩,脈弦滑數。

【治法】清利濕熱。

【方藥】

1、主方:龍膽瀉肝湯(李呆《蘭室秘藏》)。 加減處方:龍膽草、黃芩、柴胡各12克,梔子、木通各lO克,車前子12克,綿茵陳20克,川楝子10克,廣木香6克(後下),甘草6克。水煎服。若砂石阻滯膽道者,可加金錢草30克、鬱金12克。

2、中成藥龍膽瀉肝丸,每次9克,每日3次。

3、單方:驗方虎忍雪合劑(賴天松等《臨床奇效新方》)。處方:虎杖、忍冬藤、六月雪、綿茵陳、生地黃各15克,半枝蓮30克,白茅根、板藍根各30克。水煎服。

肝陰不足型

【證見】脅痛隱隱,遇勞加重,口乾咽燥,心中煩熱,頭暈目眩。舌紅少苔,脈弦細數。【治法】養陰柔肝。

1、主方:一貫煎(魏之瑗《柳州醫話》)。加味處方:生地黃、枸杞子、沙參、麥冬、白芍、女貞子、旱蓮草各15克,當歸、川楝子、佛手各10克,甘草6克。水煎服。

2、中成藥六味地黃丸,每次9克,每日2次。

3、單方:驗方養肝湯(胡衡甫驗方)。處方:生地黃、枸杞子、當歸、沙參各12克,白芍15克,山茱萸、川楝子、炒谷芽、炒麥芽、麥冬各10克。水煎服。

其他療法

外治法

1、蔥白20克,萊菔子15克,共搗爛後加熱,外敷貼於痛處。

2、香附30克,鹽適量,混合後搗爛,外敷貼於痛處。

針灸療法

1、體針:實證取期門、支溝、陽陵泉、足三里、太沖,用瀉法;虛證取肝俞、腎俞、期門、行間、足三里、三陰交。用平補平瀉手法。2、皮膚針:用皮膚針叩打胸脅痛處,加拔火罐。

3、耳針:取患側肝、膽、神門、胸等穴,實證用強刺激,虛證用輕刺激。留針30分鐘,或埋皮內針。|

飲食療法

1、素馨花茶:素馨花10克,冰糖適量,用開水泡服。適用於肝氣鬱結型。2、鬱金三七花煲瘦肉:三七花15克,鬱金10克,豬瘦肉100克,共煲湯,加鹽調味吃肉飲湯。適用於瘀血停著型。

3、雞骨草煲瘦肉:雞骨草30克,豬瘦肉100克,共煲湯,加鹽調味吃肉飲湯。適用於濕熱型。

4、沙參玉竹煲老鴨:北沙參、玉竹各30克,老鴨半隻,加水煲至爛熟,加鹽調味服食。適用於肝陰不足型。

預防調護

1、保持心情舒暢,儘量減少不良的精神刺激。

2、患者應注意休息,飲食切忌肥甘辛辣滋膩之品。

轉歸預後

肝鬱脅痛如久延不愈,或治療不當,日久氣滯血瘀,可轉化為瘀血脅痛;濕熱蘊結脅痛日久不愈,熱邪傷陰,可轉化為肝陰不足脅痛;邪傷正氣,久病致虛,各實證脅痛皆可轉化為虛實並見之證;而虛證脅痛若情志失調,或重感濕熱之邪,也可轉化為陰虛氣滯,或陰虛濕熱之虛實並見證。若失治誤治,久延不愈,個別病例也可演變為積聚,甚者轉為鼓脹重證。

無論外感或內傷脅痛,只要調治得法,一般預後良好。若治療不當,轉為積聚、鼓脹者,治療較為困難。

預防調護

預防脅痛之發生,當注意保持情緒穩定,避免過怒、過悲過勞及過度緊張;注意飲食清淡,切忌過度飲酒或嗜食肥甘厚味辛辣,以防濕熱內生。

已患脅痛的病人,應注意起居有常,防止過勞。忌食肥甘辛辣及嗜酒過度,保持心情舒暢,忌惱怒憂思。

文獻摘要

1.《素問·髒氣法時淪篇》:“肝病者,兩脅下痛引少腹,令人善怒。”

2.《靈樞·經脈》:“膽足少陽之脈,……是動則病口苦,善太息,心脅痛,不能轉側。”

3.《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證並治》:“水在肝,脅下支滿,嚏而痛。”

4.《丹溪心法·脅痛》:“脅痛,肝火盛,木氣實,有死血,有痰流注。”

5.《景岳全書·脅痛》:“脅痛之病,本屬肝膽二經,以二經之脈皆循脅肋故也。”“脅痛有內傷、外感之辨,凡寒邪在少陽經,乃病為脅痛,耳聾而嘔,然必有寒熱表證者,方是外感;如無表證,悉屬內傷。但內傷脅痛者十居八九,外感脅痛則間有之耳。”

6.《症因脈治·脅痛》:“內傷脅痛之因,或痰飲、懸飲,凝結兩脅,或死血停滯脅肋,或惱怒鬱結,肝火攻沖,或腎水不足,……皆成脅肋之痛矣。”