簡介

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折股骨髁上骨折(supracondylar fractures of femur)指發生於腓腸肌起始點上2~4cm範圍內的骨折。多發生於青壯年患者。

股骨髁上骨折為發生在股骨內外髁上5cm以內的骨折,不應包括內外髁部骨折和髁間骨折(AO股骨遠端A型骨折)髁上骨折一般為關節囊外骨折,而髁部骨折(股骨遠端B型骨折)及髁間骨折為關節囊內骨折但髁上骨折與髁間骨折常相互波及又稱經髁間的髁上骨折或股骨遠端C型骨折。

病因:直接暴力和間接暴力均可致傷。

發病機制:股骨髁上骨折分伸展型和屈曲型,由直接暴力或間接暴力造成伸展型骨折為膝關節伸展位受傷所致,骨折線由前下至後上斜行,屈曲位受傷時,可形成由前上到後下的斜行骨折,直接暴力作用下,也可發生橫型或粉碎型骨折。目前以交通事故和工農業外傷所致高能量損傷多見,常為粉碎型髁上骨折或經髁間粉碎型骨折。

病理

因暴力作用的方式不同而分為屈曲型和伸直型。一般以屈曲型多見。常見有橫斷、斜行,偶有粉碎骨折,易移位。

屈曲型:由於腓腸肌的牽拉,遠段向後傾倒,有損傷膕動脈的危險,近段則向前突出,在髕上囊部可刺破關節囊或皮膚。

伸直型:膝關節伸直或遭受後方暴力打擊,骨折遠端向前移位,近端向後移位,容易刺破後側的血管、神經。

體徵

傷後腫脹,大腿下段疼痛、患肢縮短、畸形、功能障礙,有異常活動和骨擦音。屈曲型可捫及在髕骨上方突出的骨折近端。伸直型骨折端前後重疊,不易捫及骨折端。膕動脈損傷時,局部有較大血腫,脛後、足背動脈搏動減弱或消失。脛神經損傷時,可出現足跖屈、內收、鏇後及趾屈曲運動消失,趾強度伸直,足底反射及跟腱反射消失,伴有小腿後1/3,足背外側1/3及足底皮膚感覺明顯減弱或消失。

體檢

檢查骨折時,要注意檢查有無血腫及出現脛後動脈、足背動脈搏動減弱或消失,考慮有無骨折後出現動脈損傷或受壓;仔細檢查足部有無皮膚感覺,跖屈、內收、鏇後及趾屈曲運動消失。足底反射及跟腱反射消失,伴有小腿後1/3,足背外側1/3及足底皮膚感覺減弱或消失時,要考慮脛神經損傷的可能性。

臨床表現

外傷史

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折腫痛

傷肢由於強大暴力,致使骨折周圍軟組織損傷亦很嚴重,故肢體腫脹明顯而疼痛。畸形

傷肢短縮,遠折段向後鏇轉,成角畸形。即使畸形不明顯。局部腫脹,壓痛及功能障礙明顯。失血與休克

股骨下1/3骨折的出血量可達1000ml以上,如為開放性則出血量更大。剛入院的傷員常有早期休克的表現,如精神緊張、面色蒼白,口乾、肢體發涼、血壓輕度增高、脈搏稍快等。在轉運過程中處理不當及疼痛,均可加重休克。膕動脈損傷

股骨髁上骨折及股骨手下1/3骨折,二者凡向後移位的骨折端,均可能刺傷膕動脈,膕窩部可迅速腫脹,張力加大。若為胭動脈挫傷。血栓形成,則不一定有進行性腫脹。膕動脈損傷症狀可有小腿前側麻木和疼痛,其下1/3以下肢體發涼,感覺障礙,足趾及踝關節不能運動,足背動脈搏動消失。所有膕動脈損傷患者都有足背動脈搏動消失這一特點,因此在骨折復位後搏動仍不恢復者,即使患肢遠端無發涼、蒼白、發紺,感覺障礙等情況,亦應立即行胭血管探查術。Kennedy亦認為在閉合復位後仍無足背動脈搏動恢復者,是危險的信號。所以不應長時間保守觀察,遲疑不決。如為膕動脈血栓形成,產生症狀有時較慢而不典型,開始足背動脈搏動減弱,最後消失,容易誤診。延誤手術時機。合併傷

注意傷員的全身檢查,特別是致命的重要臟器損傷者,在休克時腹部外傷症狀常不明顯,必須隨時觀察,反覆檢查及腹腔穿刺,以免遺漏。對車禍,礦井下事故,常為多發性損傷,應注意檢查。X線攝片

對無休克的傷員,首先拍片,以於解骨折的類型,便於立即作緊急處理。如有休克,需待緩解後,再作攝片。診斷依據

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折2.肢體功能障礙,局部腫脹、疼痛及壓痛、可有畸形。

3.注意有無血管、神經損傷。

4.X線攝片可明確骨折情況。

容易誤診的疾病

1.股骨下端急性骨髓炎:發病急驟、高熱,寒戰、脈快,大腿下端腫痛,關節功能障礙,早期局部穿刺可能有深部膿腫,發病後7~10天拍片。可見有骨質破壞,診斷便可確定。2.股骨下端病理骨折:股骨下端為好發骨腫瘤的部位,如骨巨細胞瘤,骨肉瘤等。患者有股骨下端慢性進行性腫脹史,伴有疼痛遷延時間較長,進行性加重,輕微的外傷可造成骨折,X線片可明確診斷。

治療原則

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折2、骨牽引加小夾板固定:適用於移位的髁上骨折。後鏇型在手法整復後,行髁上斯氏針骨牽引,膝屈至100°的位置上,置於托馬斯(Thomass)或勃朗(Braun)架上,使腓腸嘰鬆弛。達到復位,然後外加小夾板周定。

前移型可採用脛骨粗隆牽引,牽引姿勢、位置同上。在牽引情況下,遠折段向相反方向整復,即可復位。如牽引後仍不復位,可在硬膜外阻滯麻醉下行手法整復,勿使用暴力,注意膕血管的損傷,如骨折尖端刺在軟組織內,可用撬撥法復位後。外加小夾板固定,屈膝牽引4~6周,牽引期內膝關節不斷地進行功能練習。牽引解除後,仍用夾板或石膏托圈定,直至骨折臨床癒合。牽引復位時間約在l~7天內,宜用床邊X線機觀察。

本法優點在於經濟,安全,癒合率高。配合早期功能鍛鍊,減少了併發症。但傷員臥床時間較長,有時需反覆床邊透視、復位及凋整夾板或壓墊,雖不癒合者極少。但畸形癒合者常見。如有軟組織嵌入骨折端,則不易癒合。橫斷骨折可見過度牽引而致骨折端分離,造成延遲癒合。開放性股骨髁上骨折合併膕動脈。腓總神經等損傷者則不宜牽引,需行手術治療,以免加重血管、神經的損傷。

3、股骨髁上骨折撐開器固定法:本法適用於股骨髁上骨折而無血管損傷者。並且遠折段較短,不適宜內固定的傷員。在硬膜外阻滯麻醉下,採用斯氏針,分別在股骨髁及股骨近折段各橫穿一斯氏針,兩針平行,在針的兩側各按裝一個撐開器,然後在透視下手法整復,並調整撐開器的長度,待覆位後,採用前、後石膏托固定於屈膝位。如骨折處較穩定,可將撐開器轉而為加壓,使骨折處更為穩定牢固。固定4~6周后拔針,繼續石膏固定,直至骨折臨床癒合。若手法整復失敗,可考慮切開復位,從股骨下端外側縱切開,直至骨折端,避開膕血管,整復骨折後,仍在骨折的上、下段穿針如上,外用撐開器,縫合傷口。因髁上骨折的遠折段甚短,無法內固定。本法使用撐開器代替牽引,患者可較自由的在床上起坐活動,避免了牽引之苦,是個簡單易行的方法。

4、術後處理:術畢需外上長腿石膏托,抬高患肢,將下肢置於勃朗架上。有利於靜脈回流:另一種情況術後不上石膏托,為對抗股部肌肉的拉力,可行小腿皮牽引,2~3周后拆除,再以石膏管型固定。功能練習從第10天拆線後開始,先練習肌肉等長收縮,每小時活動5分鐘,夜間停止,術後8~l0周拆石膏。開始不負重練習膝關節活動,待拍片及檢查骨折已臨床癒合時,再開始負重練習。但手術內固定的傷員,其骨折癒合時間較非手術治療者長,一般需要4~5個月方能臨床癒合。

股骨下端為松質骨,螺絲釘當時固定較緊,兩周后便可鬆動,術後仍需加外固定以防錯位。另一種情況是手術固定的傷員癒合較遲,由於過早負重及膝關節活動障礙,增加了骨折處的槓桿力,使股骨下端前側的鋼板,螺絲釘鬆動翹起。為防止此種併發症,應定期拍片。下地負重活動之前,必須確認已經臨床癒合,而不只是骨折固定時間已到的片面癒合時間概念。

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折雙鋼板縱形置於股骨下端前、外側,二者互成90°角。從力學觀點來看,固定較為確實而穩定,限制了前後及左右兩個方面的應力。可以早期練習肌肉的等長收縮。拆石膏後可不負重練習關節活動,從而免除受長期牽引之苦。

5、近愈標準:骨折對位對線良好,手術後傷口癒合。

6、治癒標準:骨折癒合,功能完全或基本恢復。

預後

總體而言,股骨髁上骨折的預後比較滿意。發生骨折不癒合的機會很少。但因骨折畸形癒合所造成的行走障礙和股四頭肌粘連或關節內及周圍粘連引起的膝關節伸屈受限則較常見。

1.骨折畸形癒合:多為短縮以及向前外成角畸形。(1)短縮畸形:粉碎、斜形、螺鏇形骨折,在牽引過程中未能克服其短縮;或開放性骨折有骨塊缺損而被迫縮短對合者,如在癒合後短縮不超過2cm,則不會出現跛行。超過2cm者,將會呈現短肢步態。(2)成角畸形:無論牽引或手術內固定都有發生成角畸形的可能。輕度的向前成角畸形對行走影響不大。嚴重的股骨向前外成角畸形,其影響相當於髖內翻,造成臀中肌失效。行走時出現擺動,需行手術治療。

2.膝關節屈伸受限。造成屈曲受限者較常見而且顯著,影響伸膝者不易引起注意。從行走的角度看。如膝關節能有0°~30°的運動範圍。不會有困難。而快走,出、下樓,騎腳踏車,尤其是下蹲等,均有影響。但如伸膝,特別是主動伸膝有障礙,則會在行走這一主要功能上出現打軟腿、失控等問題。此外,還有膝關節兩側隱窩部的粘連,髕上囊的粘連,股骨髁間窩部的粘連乃至髕股關節的纖維性粘連帶等形成繼發病變。

手術治療

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折臨床資料

一般資料

收治病人43例,男27例,女16例,年齡22歲~58歲,平均34.5歲。左20例,右23例。車禍致傷19例,墜落傷4例。按(AO/ASIF)標準分類。A18例、A216例、A36例、B14例、C15例、C23例、C31例。43例隨機分為兩組,兩組性別、年齡、骨折類型無顯著性差異,分別採用動力髁螺釘(DCS)內固定(A組24例)和髁鋼板內固定治療(B組19例)。

手術方法

A組:24例採用切開復位DCS內固定。連續硬膜外麻醉,股外側縱切口,切開皮膚及闊筋膜,分離股外側肌,切開骨膜並行骨膜下剝離,充分顯露骨折端。先將髁部骨折復位,使關節面達到解剖復位,用克氏針或持骨鉗將骨折塊固定,再將髁與乾復位,取髁外側股骨長軸線上距遠端關節面2cm為進針點,用95°髁導向器定位,由外向內平行於前髁關節面打入導針,X線證實位置良好,用DCS鋼板模擬測試後,三聯鑽鑽骨,測深、攻紋,擰入動力髁釘、套入鋼板,用持骨鉗將鋼板夾在股骨幹上,分別擰入其它皮質骨螺釘,最後擰緊加壓螺釘尾。有骨缺損者常規植骨。B組19例採用髁鋼板內固定。手術方法基本同前,不同處是:

①股骨髁外側需廣泛顯露;

②髁部用多枚松質骨螺釘固定。

術後處理

術後不用外固定,傷口內放置引流,48h~72h拔除。拔引流後即開始股四頭肌鍛練,A組同時開始CPM功能鍛練,B組4W開始CPM功能鍛練。4W開始扶雙拐不負重下地活動,10W~12W開始練習負重行走。

結果

所有病例進行了隨防無感染髮生,全部骨性癒合骨折癒合時間為8W~24W,平均12W,A組膝關節功能:平均伸0°∥屈130°無膝內外翻,B組:伸0°∥屈120°8例合併膝內翻。討論

股骨下端距關節面15cm以內的骨折為股骨髁上骨折。股骨遠端、髁部有關節囊韌帶、肌肉及肌腱附著。腓腸肌內、外側頭起始於股骨內、外髁後面、肌力強大,骨折後遠端極易向後鏇轉移位,復位固定均較困難,在治療上如果處理不當,將來對膝關節功能影響較大。主要表現在兩個方面:

①內外髁不均衡導致膝內翻或膝外翻,使下肢軸線失去正常

②骨折移位關節面不平整導致創傷性關節炎。所以解剖復位、堅強內固定、良好的關節活 動度、降低近遠期併發症是目前治療此類骨折所追求的目標。

近年來,隨著手術器材和手術方法的改進,各種新型內固定方法不斷湧現。常用的有逆行髓內釘、95°角鋼板、髁鋼板、動力髁螺釘系統等。

逆行髓內釘適用於股骨遠端斜形、多段骨折、浮膝損傷以及骨質疏鬆者,缺點是進釘和取釘均通過關節操作,對關節有一定損傷 。

95°角鋼板優點和DCS相仿可以防止膝內外翻,抗鏇轉、抗剪力,但它不能使髁間加壓、鎖固,對髁部粉碎性骨折,不易解剖復位。

股骨髁支持鋼板外形與股骨遠端外側形態和生理弧度一致、鋼板遠端支持部可呈環形支持股骨外髁、可擰入多枚松質骨螺釘,從而最大限度固定遠側髁部骨塊,操作簡單、特別適用於股骨髁部粉碎性骨折,問題是穿過遠端孔的螺絲釘與鋼板之間無固定系統,常產生對側骨折壓縮,並發膝內翻或肢體鏇轉畸形。若對側再加用支持鋼板,將增大患者創傷,手術時間延長等弊端 。

DCS具有抗彎、抗扭曲、抗剪力及抗鏇轉作用,能使髁間骨折塊加壓、有良好的力學穩定性,固定可靠、牢固堅強,有利於關節早期活動。DCS為95°釘板結合,符合股骨遠端的解剖結構,適用於股骨髁上、髁間骨折、操作時只需在兩個方向精確安裝,操作簡單、鋼板易於與骨幹軸線一致,便於復位。採用DCS系統固定時內固定物不需要敲擊,只需沿導針滑動,從而保證內植物前進方向。但DCS也有它的局限性,對老年骨質疏鬆症嚴重的應慎用。在動力加壓螺釘和鋼板結合部突出,同時不適用於髁部粉碎性骨折。

綜上所述DCS是治療股骨髁上骨折的手術方法中,固定最穩定、療效較可靠的動力髁固定系統,如能正確掌握適應證,術中準確操作、可以取得良好的治療效果。

護理

股骨髁上骨折

股骨髁上骨折病因病機

股骨髁上骨折,多由間接暴力引起。由高跌下,膝或足部著地,身體重力和地面反作用力相互作用於股骨髁上的堅質骨與松質骨相交部而引起骨折;直接暴力打擊和扭鏇外用力亦可引起該部位骨折,直接暴力打擊者多為粉碎性骨折。髁上骨折因暴力作用方式分為屈曲型和伸直型。一般以屈曲型多見。

護理要點

1.應嚴密觀察患肢末梢溫度、足踝感覺、運動變化和脛前、後動脈搏動情況,若有異常應及時報告醫生給予處理。

2.若發現血管、神經損傷,應立即行牽引、復位、並嚴密觀察,如不緩解,應及時手術探查處理,切不可延誤時間,否則將造成嚴重後果。

3.手術後病人應嚴密觀察生命體徵的變化,並及時測量體溫、脈搏、呼吸、血壓。嚴密觀察傷口滲血情況以及患肢末梢血液循環、感覺、運動情況。

治療

(一)治療

以非手術療法為主。復位不佳、有軟組織嵌頓及血管神經損傷者,則需開放復位及內固定(或復位後採用外固定)。

固定示意圖

固定示意圖1.非手術療法 一般採用骨牽引及石膏固定:

(1)骨牽引:與股骨幹骨折牽引方法相似,惟牽引力線偏低以放鬆腓腸肌而有利於復位。如脛骨結節牽引未達到理想對位,則改用股骨髁部牽引,使作用力直接作用到骨折端。如有手術可能者,則不宜在髁部牽引,以防引起感染。

(2)下肢石膏固定:牽引2~3周后改用下肢石膏固定,膝關節屈曲120°~150°為宜;2周后換功能位石膏。拆石膏後加強膝關節功能鍛鍊,並可輔以理療。

2.手術療法

(1)手術適應證:凡有下列情況之一者,即考慮及早施術探查與復位。

①對位未達功能要求。

②骨折端有軟組織嵌頓者。

③有血管神經刺激、壓迫損傷症狀者。

(2)開放復位:視手術目的的不同可採取側方或其他入路顯示骨折斷端,並對需要處理及觀察的問題加以解決,包括血管神經傷的處理、嵌頓肌肉的松解等,而後將骨折斷端在直視下加以對位及內固定。對復位後呈穩定型者,一般勿需再行內固定術。

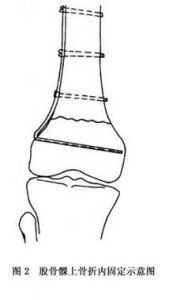

(3)固定:單純復位者,仍按前法行屈曲位下肢石膏固定,2~3周后更換功能位石膏。對需內固定者可酌情選用L型鋼板螺釘、Ender釘或其他內固定物(圖2),然後外加石膏托保護2~3周。

出院指導

1、繼續服用接骨續筋之中藥,以利骨折癒合。2、繼續加強股四頭肌的功能鍛鍊,以利下床抬腿行走。

3、繼續加強膝關節的功能鍛鍊,活動範圍應由小到大,循序漸進,且不可操之過急。同時可結合中藥熏洗,展筋酊、展筋丹按摩,促進關節功能儘早恢復。

4、3個月後拍x線片複查,根據骨折癒合情況棄拐行走。