簡介

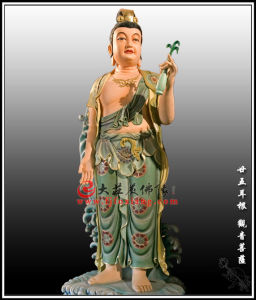

二十五、耳根,耳根圓通觀音菩薩

25耳根,耳根圓通觀音菩薩

25耳根,耳根圓通觀音菩薩傳說在過去無量數劫以前,有一位觀世音出世,觀世音就從他修行,這位觀世音進行“聞思修”,由耳根聞聲薰習成金剛三昧,與佛具有同等慈力,能有三十二變化身,為救度眾生,隨時隨地應化顯現於人世間。觀世音由耳圓通法門,修證而得無上大道。

二十五圓通,二十五位菩薩根據各自的修持方法,依據六塵、六根、六識及七大,共二十五種圓通法門。由聲塵、色塵開始,以觀世音的因聲證果結束,強調了人世萬象,自始至終,不外聲色紛擾,要解除煩惱,求得自在,必須解決聲色纏縛。

詳解

第一節 法菩提心、從聞思修入三摩地

【爾時觀世音菩薩即從座起,頂禮佛足而白佛言:“世尊,憶念我昔無數恆河沙劫,於時有佛出現於世,名觀世音。我於彼佛發菩提心,彼佛教我,‘從聞、思、修,入三摩地’。”】

【注釋】

“從聞思修,入三摩地”:“聞、思、修”即聞慧、思慧、修慧;以三慧而得入三摩地。

【義貫】

“爾時觀世音菩薩即從座起,頂禮佛足而白佛言:世尊,憶念我”往“昔”於“無數恆河沙劫”之前,“於”那“時有佛出現於世,名觀世音”佛。“我於彼佛”前“發菩提心,彼佛”因而“教我從聞、思、修”三慧“入三摩地。”

【詮論】

本章經文中“從聞、思、修入三摩地”這句話,不但是所有二十五聖圓通法門所共通的最重要的一句話,也可說是一切佛法的修行中最重要的一句話。

“聞、思、修”即開慧,思慧、修慧,這是省稱(省略的說法),其全稱為:聞所成慧、思所成慧、修所成慧。“聞所成慧”為聽聞或閱讀佛法,以八識田心中無始以來所得的善根(信解力),而對所聞之佛法,起正信正解之智慧,稱為聞所成慧。若有人善根力不足,或少善根、或無善根,因此雖得聽聞佛法之因緣,然以缺善根種子,於所聞法,輒生不信、不解,乃至起疑、謗,此等人雖多聽、多聞、多讀,亦不能得“聞所成慧”;因為他聽聞而得之佛理,對他而言,只是一種“資訊”,或只當作是學術上的知識、或是一種“哲學”的道理;換言之,只同世間文字言說,徒然增進其世智辯聰,乃至增長慢心,以便語人言:“我也看過了很多佛經!”甚或:“佛經的道理我也懂!”如是之人不可能成就“聞所成慧”。

思所成慧

“思所成慧”是依於聞所成慧,再進一步去如理思惟其中的義理。例如聽聞到“人生即是苦”或“一切世間無有樂者”等苦諦所攝的道理,便隨順所教而思惟:為何人生即是苦?人生有那些苦呢?人生有四苦、八苦;什麼是四苦、八苦呢?哪些人須受這些苦呢?哪些人不須受這些苦?——一切人皆須受,不論貧福、貴賤、老少、男女、種姓。何時須受呢?出生之後、日日在受、時時在受、念念在受。何時得脫此等諸苦呢?除了修如來正法一途以外,世間無有一法能令眾生得脫此苦……。如是思惟已,於苦諦便得智慧生起,即稱之為於苦諦得思所成慧。

修所成慧

什麼是“修所成慧”?讀者諸君請特別注意:佛法中所謂的“修”,尤其是“聞思修”的“修”,或“修所成慧”的“修”,都不是指別的,而是特指禪定而言!換言之,佛法中所說的“修”,都是指“在禪定中修”!舉例而言,三十七助道品,全都是在禪定中修習的項目,都不是所謂在日常生活的行住坐臥中修的。舉如從第一項“四念處”開始,便是在定中觀身、受、心、法四種“循身觀”。當然,在修思念處觀之前,必須先以安般法攝心入定,然後才能起觀。修過四念處之後,“四正勤”(或稱“四正斷”),也是在定中精勤觀察自心,而修“已生惡念令速斷,未生惡念令不生,未生善念令速生,已生善念令增長”,這稱為四正勤。接著,“四如意足”,即是四種禪定,令心於“欲、勤、心、觀”四種法如意自在。其次,“五根”,信根、進根、念根、定根、慧根也是在禪定中修習增長,令信、進、念、定、慧於心識中強固、有如在心中生根一般,堅固不動,故稱為五根。再其次“五力”,信力、進力、念力、定力、慧力。五根再滋長壯大,便如樹幹之有力。五根只是自體不動,不為惡法所動,例如若有信根,便能不為一切邪說,惡法所動。若有精進根,便能不為內外懈怠因緣所動。若有念根,便能不為忘失之法動其正念。若有定根,便不為亂緣散動其心。若有慧根,便不為種種虛妄邪偽境界壞其正知見。這是五根,其用只是消極的:然而五力、以有“力”故,則能起正面、積極的作用。如行者已經成就“信力”,當邪說、謗法之外緣現前時,便能以正信力破除它,令自他於正法不起疑、不退正信之心,這稱為“信力”成就。若已成就“精進力”,則於懈怠之內外諸緣現前時,亦能迅速破除,令精進不退,稱為“精進力”成就。若已成就“念力”,則任何內外忘失正念因緣起時,能速破之,令即還住正念,稱為“念力”成就。若已成就“定力”,則一切時中皆住定中,皆有定力所持,任何亂緣不能動之,亦能摧伏一切亂緣,稱為“定力”成就。若已成就“慧力”,則任何邪說、顛倒之言、愚痴之說、無知之論,皆能以慧力揀擇而破除之,稱為“慧力”成就。總之,這五根、五力皆是依禪定力而得成就。

其次,“七覺支”,又稱為“七菩提分”,因為覺即是菩提。這七覺支是聖人所修的法,不是凡夫境界(非如一般依字面所說),因為這七“覺”(七種覺悟)是要在已成就無根、五力以後,才依於已成就的五根、五力而修的(當然,前面的四念處、四正勤、四神足,在此時也都必須已經成就了,因此現在這“七覺支”,正如前面的五大項(四念處、四正勤、四如意足、五根、五力),當然也全都是在禪定中修的!又,前面所說的五根、或五善根是無漏的善根,並非有漏的,故是禪定中證得,並非我們一般所說的:“那個人很有善根。”的善根。因此,七覺支是在定中修七種覺:擇法覺、精進覺、喜覺、輕安覺、念覺、定覺、舍覺。於定中成就此七覺之後,乃得進修八聖道分。

“八正道”,又稱“八聖道分”,關於這項,一般的誤解便更大了!須知這八種,全是聖人所修的“聖道分”(聖道的法),故稱八聖道分,絕對不是凡夫境界。聖人於定中依此八聖道分,配合四聖諦,而作四諦十六緣觀,修成之時,即證四雙八輩道果,是故八正道全然不是凡夫言說境界。

以上所言三十七助道品,皆是在禪定中修,這是根據《解深密經》、《瑜伽師地論》、《俱舍論》、《阿含經》、及《大毗娑婆論》等經論所說。又,一切修行皆不能離於禪定,關於這一點,《楞伽經》、《解深密經》、《圓覺經》、《起信論》及以上諸經論亦皆有開示。可嘆法已汩沒,正法之真象鮮為人知。余今有幸得知,故廣宣說,願普令皆聞,依教正修,令正法復起。

以上舉三十七助道品,現在再舉本經中所說。本經二十五聖圓通,一一圓通皆是諸聖依其三摩地而證得,其中經文中明言者,如佛一開始所說:“吾今問汝:最初發心,悟十八界,誰為圓通,從何方便入三摩地?”佛在此開宗明義就擺明了,圓通境界是以三摩地而得的;易而言之,若無三摩地,即無法修證圓通。

其次如阿那律尊者眼根圓通,是由修習“樂見照明金剛三昧”而證得。再如憍梵缽提尊者舌根圓通,他說:“如來示我一味清淨心地法門,我得滅心,入三摩地……。”次如烏芻瑟摩明王火大圓通,是以“火光三昧”而得成就。其次,月光童子水大圓通,由於修習“水觀三摩地”而得成就。再者,琉璃光法王子之風大圓通,他說:“我以觀察風力無依,悟菩提心,入三摩地,合十方佛傳一妙心。”又如虛空藏菩薩之空大圓通,他說:“我以觀察虛空無邊,入三摩地,妙力圓明。”。其次,彌勒菩薩的識大圓通,是以唯心識定而證得,他說:“爾時世尊教我修習唯心識定,入三摩地……。”接著,大勢至菩薩的根大圓通,他說:“都攝六根,淨念相繼,得三摩地。”最後,觀世音菩薩的耳根圓通,亦是“以聞、思、修入三摩地。”以上是舉二十五聖圓通,及世尊所說為證,以證明:圓通之修習與證得,是依於三摩地。再進一步而言,其實是:修某種三摩地,其後便可成就某種圓通。

五停心觀

又,且不說二十五聖的圓通境界,或諸賢聖所修的三十七助道品,即使是外凡位所修的“五停心觀”,也是在定中修的:而內凡位的“暖、頂、忍、世第一”,更是在定中修的。何謂“五停心觀”?“停心”即止息亂心、雜染之心,這是外凡位有情,欲修道前,其心雜染太盛,故佛教先依個人根性,而修五種停息雜染心之觀行:

一、數息觀:散亂心重者修之。

二、因緣觀:愚痴障重者修之。

三、不淨觀:貪心重者修之。

四、慈悲觀:嗔心重者修之。

五、念佛觀:福慧薄、業障重者修之。

以此五觀為修道之前方便,故修者稱為“外凡位”。然即使是這“外凡位”的修行,也是在定中修的,非以散亂心修之。若以散亂心修,因為與散心、亂心相應,法即成雜染,淨法不得成就。

又,再舉本經為證,以證三摩地之重要。諸位可知為何有此一部“大佛頂首楞嚴經”?其教起因緣是什麼?諸位可記得:那是因為阿難為摩登伽女之母的先梵天神咒所惑,故差一點破了戒體?而阿難為何會栽這個大筋斗?因為他“無始來一向多聞,未全道力。”這“道力”即是指定力而言。若無定力,即無道力,因為“道”是在定中修的,在定中修得的,故若不修定,即無道力。現在從阿難的話來印證觀世音菩薩的話:阿難無始劫來,只好多聞,只以得聞慧為已足,不進而修定,以及在定中修所聞之義。因此,與觀音所說相比,阿難只有聞、思,而無修——只有“聞所成慧”及“思所成慧”,但缺“修所成慧”。以無修所成慧,故無定力;以無頂力,故境界現前時,連自身戒體都難保。是故,為佛弟子須知佛法中的這個重大原理:“聞、思、修”與“戒定慧”的關係。聞與思是為了修,若無修(禪定、或三摩地),聞、思只是言說境界、文字境界,並不管用:既不能斷煩惱,更不能親證菩提。這就是為什麼自古以來,很多人學佛於佛理雖懂得很多,好像也“悟”了(——若真的有,那只是解悟,不是證悟!)但境界現前時,也是如阿難一樣,只有挨打的份,而且都常被打得鼻青眼腫,一點抵抗的力量都沒有;那到底是為什麼呢?——因為只有“聞思”而沒有“修”,只在“聞思境界”上轉,故如說食不飽,數寶常貧。又,只有“聞思”而無“修”,好有一比,正如有人得上妙飲食,放在口中嚼了半天,但他就是不吞咽下去,若不吞咽,尚且不能飽腹,更何況能得其營養?

再者,若只有“聞思”,而無“修”(無定),則連戒都很難持得清淨,因為無定力所持,一旦境界現前,心就動搖了。因此,若無定,連戒都難持,更何況能生無漏智慧?

三摩地

接著再談“三摩地”。三摩地又譯為三昧,其義為定慧等持,亦即:於三摩地中,有定有慧,且定慧均等,不會“定多慧少”,或“慧多定少”。那么,三摩地中的定慧又是什麼?三摩地中的定叫“奢摩他”,又譯為“止”;三摩地中的慧又叫“毗婆奢那”,又譯為“觀”;所以毗婆奢那又叫慧觀,或觀慧;以有慧故能觀,且能觀故得慧。因此,合而言之,“三摩地”又叫定慧等持、或止觀雙運。所以,請記住這句話:三摩地(或三昧)是一切佛法修行具體的總成績,一切修證的功能及力用,皆是由三摩地而得成就;乃至一切斷惑證真,自證化他,種種無量功德,皆是從三摩地中發。二十五聖自證圓通如是,乃至觀世音菩薩自證以後的化他境界:三十二應、十四無畏、四不可思議,全都是耳根圓通三昧的境界。再說,《大佛頂首楞嚴經》一經的教起因緣,如前所說,是因阿難但好聞思,不修三昧;而此一經,經過七處征心、十番顯見,以及其中種種難、破,無非要引導阿難,乃至一切眾生,悟得本心,以便依此本心而起修“首楞嚴三昧”——這就是本經最終的具體目的。換言之,即如觀世音菩薩所言,欲引導、成就一切眾生“從聞、思、修,入三摩地。”

歷代禪師耳根圓通修法

耳根圓通作為《楞嚴經》里的精華,流行修法多錯成聽耳朵、聽耳朵里的嗡嗡聲、聽心裡的佛號等修定法門,而古代禪宗的修法就是安住第六識,使之處於不分別聲音,離分別的狀態,歷代禪師禪修時讀《大般若經》開悟的很多,因該經是如何安心,安住第六識的法門。

1、紫柏老人

又有一等人。以反聞聞自性做工夫。是必不聞聲塵。將聞聲塵的機。來反照自性。積習日久。或見個空清境界。便謂真得。我且問他:聲塵畢竟是性內的?性外的?若在性內。則聲塵亦性。何必去聲塵而反聞。則謂之聞自性。若在性外。性非有外。謂性外有聲塵。決無是處。又有一等。於耳根門頭。靈靈應物的。謂之真性。殊不知。此是由塵發知。應境影子。前境遷謝。此亦隨沒。以此當本來面目。此所謂喚奴作郎。皆非佛旨。若要真實會得耳根圓通的訊息。我拈個榜樣你看。古德問僧:“隔壁聞釵釧聲即為破戒,且道作么生持?”其僧云:“好個入路!幼輿會得這僧入路處么?若會得,方見善財見文殊的境界,方可參天下善知識。若會不得,也須猛著精彩,向這僧入路處討個分曉,無常迅速,時不待人。珍重!”

2、普庵印肅禪師

境緣無好醜。好醜起於心。心若不強名。妄情從何有。妄情既不有。真心任遍知。即名常住法身。六情諸根得相者。蓋為識不破。所以不脫。故論雲。得相者。謂之識。不得相者。謂之智。若得六根返聞自性。以神聽。為入道之意者。便合楞嚴經道。鏇汝倒聞機。是也。

3、笑隱欽禪師

耳於六根。功獨超勝。況不耳聞。反聞自性。前塵起滅。自性不動。以不動故。諸根互用。譬之大將。遇變出奇。金鼓旗鎧。錯置逆施。

4、憨山大師

示慧玄興後禪人

其用心下手。只如楞嚴經所說。觀音耳根圓通。鏇倒聞機。返聞自性。一則觀門。最好用心。若於日用見聞處。果能返觀自性。則不隨外境流轉。如此念念返流。則念念是歸真之路。如此用心。若習氣不除。觸發現行。定不得力。此全在違現業一著。為最上行也。

5、俍亭和尚

問:“入流亡所是聞聞理;聞所聞盡聞不聞理;覺所覺空不聞聞理;空所空滅不聞不聞;於理是否?”

答:“說理即得寂滅現前。更是何理?”

問者一喝!

答:“老僧耳聾。”

返聞聞自性謂根不逐境,境不牽心,根塵脫粘,分別不起,鏇轉妄流,復歸真性。

舍識用根說

歷代注釋《楞嚴經》多持舍識用根說,《佛說決定毗尼經》中的“根禪解脫法”可供參考,是修耳根圓通的參考,具體修法:“不應分別法非法,戲論諸心不應住,不思議法而能知,名一切時受樂人。若有欲知無有法,作是思惟非真實,隨逐邪心凡夫人,受諸有苦百千億。若有比丘常念佛,此則非真非正念,常知佛從分別起,實不可取亦不生。若有思惟諸空法,則住邪道凡夫人,雖因名字說空法,而實無有名字說。閒居寂靜思惟法,世所稱嘆寂靜人,心住覺觀是戲論,是故無思能解法。心心諸法名為思,若有所思必有著,若能遠離是著法,於諸所思無復思。法同草木無所知,而因諸緣得生起,無有眾生而可得,能起空無諸緣法。因日光明眼得見,夜則不見離眾緣,若眼自能見色者,何故無緣而不見?眼常因於諸光明,得見種種可意色,常知見性眾緣生,是故知眼不能見。若有所聞諸好聲,生已即滅無有聞,推其去處不可得,因分別故起聲想。一切諸法同音聲,施設說有諸數相,未曾能生法非法,為凡夫故而示現。我為世間嘆布施,而實慳法不可得,佛所說法難思議,雖不可得而演說。我常嘆說持淨戒,破戒之相如執空,諸破戒相如虛空,清淨持戒亦如是。我說忍辱為妙勝,嗔恚之性實不生,於諸法中無觸惱,而佛開示忍辱者。常說晝夜無疲倦,覺悟精進為最上,雖復勤行於百劫,然其所作無增減。禪定解脫為最勝,如來開示說諸門,而實諸法無散亂,世尊現說諸禪定。智慧之性能覺了,能知諸法為慧人,然其自性不有生,佛能示現為解說。我常嘆說清苦法,歡喜樂行頭陀者,推求貪法不可得,名為最上不貪者。常為眾生百千眾,現說地獄怖畏事,未曾有去墮惡道,死入無間地獄者。無有能作地獄者,亦無能作鉾槊等,因分別故而見有,刀劍之害傷己身。雜色莊嚴花果樹,金色宮殿而晃曜,彼亦未曾有作者,皆從妄想分別起。虛偽之法誑世間,著想迴旋凡夫人,於取不取無自性,猶如分別幻化炎。說於諸行最勝者,能為眾生髮道心,菩提之道不可得,當知求者亦非實。其心本性常清淨,無有染著諸苦惱,凡夫分別諸噁心,自生貪愛諸染著。諸法妙勝常寂靜,而實無有愛恚痴,法性解脫離染愛,逮到安隱無處所。我知諸法如虛空,游諸世間不生畏,其意未曾有染著,是故不住於邪道。我於多劫修諸行,度脫無邊諸眾生,而諸眾生生不盡,亦未曾有增減時。譬如世有大幻師,能化無邊百千眾,即時皆害諸化人,而於幻者無增損。一切眾生如幻相,其邊未曾而可得,若有能觀不思議,當知彼人不厭生。觀世寂靜名勇猛,知法實相亦復然,受五欲利常修行,不生染著度眾生。無有眾生及壽命,世尊憐愍興慈悲,勤修精進大苦行,雖無眾生作利益。如以空拳誘小兒,誑惑其心令染著,然後開手示空卷,小兒即時大啼哭。如是難思佛世尊,於諸法相淨覺意,已解遠離空無法,而能示現於世間。於我法中甚可樂,舍離俗服能出家,其後當得最勝果,大慈悲人之所說。已能出家舍俗務,復聞當得逮諸果,觀察諸法真實相,無有諸果而可得。已於諸法無得果,轉復生於未曾有,快哉大悲人師子,善入相應諸法相。一切諸法如虛空,能立名字百千萬,此名為根禪解脫,亦名為力七覺支。諸根無有生滅相,覺力等法亦復然,非是色性不可取,以智力現示世間。我說眾生有所得,皆是遠離諸性相,若有計我有所得,不名為得沙門果。若法無生亦無滅,誰有於中而得者?說眾生得即無得,能覺此法名為得。眾生得果名最勝,我說眾生非眾生,未曾有得眾生者,是故不應有得果。譬如良田無種子,彼中不應而生芽,如是眾生不可得,云何當有逮寂靜?一切眾生性寂靜,未曾有得其根本,若有能觀此法者,我說永寂無有餘。過去諸佛百千萬,度諸眾生無有盡,而此眾生無真實,究竟寂靜更不生。一切諸法皆滅相,未曾能有得生者,若有能觀如是法,彼人不著於三界。我說諸道無障礙,能離諸著甚可樂,於百千劫甚難得,乃從往昔燃燈佛。能起最勝無生忍,永斷障礙無有餘,得清淨命以為命,永離一切諸非見。彼無惡趣常安樂,勇猛能知無礙法,不著諸行得解脫,於百千經不生畏。能得諸辯亦不難,無邊百千陀羅尼,解陀羅尼諸義趣,速能覺知無礙法。”

二十五圓通菩薩

| 圓通,圓滿周遍,融通無礙之義。蓋眾生之機緣萬差,故得圓通之法亦各不同。二十五,謂六塵、六根、六識及七大。 |