生活及形貌

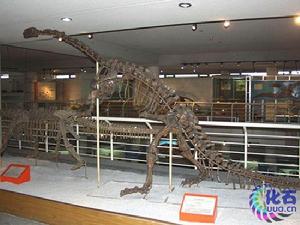

許氏祿豐龍化石

許氏祿豐龍化石生活在三疊紀晚期--侏羅紀早期,為後來巨大植食性恐龍的祖先。迷惑龍一類的食草恐龍個子都很大,但它們的早期成員,即原始的蜥腳類恐龍,並不一定是大個子。祿豐龍身長只有5米,站立時高2米多,比今天的馬大不了多少。它的頭很小,腳上有趾,趾端有粗大的爪。前肢短小,有5指。身後拖著一條粗壯的大尾巴,站立時,可以用來支撐身體,好像隨身帶著凳子一樣。這種行為很像今天的袋鼠。

祿豐龍身體大小中等(6~7米長),獸腳型。頭骨較小(相當尾部前三個半脊椎長),鼻孔呈三角型,眼前孔小而短高,眼眶大而圓,上顳顬孔靠頭骨上部,側視不見。下頜關節低於齒列面。牙齒小,不尖銳,單一式,牙冠微微扁平,前後緣皆具邊緣鋸齒。頸較長,脊椎粗壯,尾很長。頸椎10個,背椎14個,薦椎3個,尾椎45個。肩胛骨細長,胸骨發達,腸骨短,恥骨及坐骨均細弱。前肢相當於後肢的1/2長。

祿豐龍曾被認為屬於原蜥腳類的板龍科,且是蜥腳類的祖先類型。而實際上原蜥腳類並不是蜥腳類的直接祖先,僅是一類在晚三疊世由假鱷類演化出的很不成功的原始蜥臀類恐龍,只生存很短時間,就絕滅了。

化石的特點

許氏祿豐龍化石

許氏祿豐龍化石祿豐恐龍化石數量眾多、種類齊全、密集度高、跨年代長、保存完整,在世界上具有較高的學術研究價值,堪稱世界頂級資源。

1、數量多、種類全。迄今為止,在祿豐發現的恐龍化石標本達120餘具,已經記述命名的就有10個屬12個種,脊椎動物化石門類多達24屬35種。這些占老的化石含魚類、兩棲類、龜鱉類、鱷型類、晰蠍類、恐龍類和早期的哺乳動物。

2、時代早。祿豐龍是亞洲首次發現的板龍類化石,是亞洲到目前為止發現時代最早、最原始的原蜥腳類恐龍,“祿豐晰龍動物群”中的龜鱉類、鱷類、晰蠍類、似哺乳爬行類、早期的哺乳動物等也分別是亞洲同類占生物中時代最早的。

3、跨年代長、保存完整。祿豐恐龍化石是世界上獨一無二的在同一地區發現侏羅紀早、中、晚三個時期的恐龍動物群的地區,從原蜥腳類到晰腳類、獸腳類的演化,以及草食性恐龍、肉食性恐龍、脊椎動物化石與無脊椎動物化石共埋一地的少有奇觀,為研究侏羅紀恐龍動物群的演化、遷徙、區域分布提供了豐富而珍貴的實物材料,同時這意味著不同種類和時期的恐龍在這一地區存在的時間持續了6000萬年,這是目前世界上唯一的一處堪稱地球歷史演化中的一個奇蹟。

代表動物

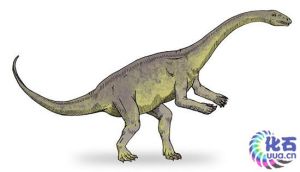

祿豐龍復原圖

祿豐龍復原圖許氏祿豐龍是我國發現最早的一種古腳類恐龍。它體形輕巧,長約4至5米,有小而不太伸長的頭骨,眼眶圓大,尾巴健壯,手和足的第一指(或趾)特別發育,口中上下至少有25顆牙齒,這些牙齒形狀與樹葉相似,前後邊緣有微小的鋸齒。祿豐龍的前肢並不很短小,不像典型的兩足行走類恐龍,它可能具有有限的四足行走能力。

祿豐龍生活在距今大約2億多年前的侏羅紀早期的湖泊岸邊或沼澤地區,是一種雜食性的恐龍,主要吃湖岸和沼澤周圍森林裡的各種植物,也可能還吃一點水裡的螺螄或蚌殼類小動物。館內展出的這具許氏祿豐龍是第一具由我國自已裝架的恐龍化石標本,因此人們稱它為“中國第一龍”。

震撼世界

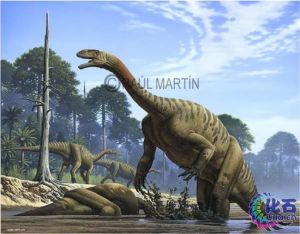

祿豐龍生活復原圖

祿豐龍生活復原圖1938年,中國恐龍研究之父楊鍾健先生在祿豐盆地發掘出了中國第一具恐龍化石標本—“許氏祿豐龍”,從此祿豐成為聞名世界的“恐龍原鄉化石之倉”。

1958年,國家郵政總局發行的《祿豐龍紀念郵票》成為世界上第一枚恐龍郵票。

1995年在祿豐街阿納恐龍山,發現了迄今為止世界上最大的一處中侏羅紀晚期的恐龍化石大遺址,上百條恐龍集中埋藏於此,祿豐恐龍再次震撼世界!一個真實再現的侏羅紀樂園。

世界著名化石盤點

| 化石是存留在岩石中的古生物遺體或遺蹟,最常見的是骸骨和貝殼等。 研究化石可以了解生物的演化並能幫助確定地層的年代。保存在地殼的岩石中的古動物或古植物的遺體或表明有遺體存在的證據都謂之化石。 |