行政區劃

祿勸彝族苗族自治縣轄3個鎮、13個鄉:屏山鎮、撒營盤鎮、轉龍鎮、茂山鄉、翠華鄉、團街鄉、雲龍鄉、中屏鄉、皎西鄉、湯郎鄉、馬鹿塘鄉、大松樹鄉、九龍鄉、則黑鄉、烏蒙鄉、雪山鄉。

人口民族

祿勸縣

祿勸縣地理地貌

祿勸縣

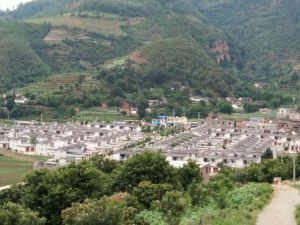

祿勸縣境內地勢東北高、西南低,自東北向西南呈階梯狀緩降。雄峙東北的烏蒙雪山主峰馬鬃嶺為最高點,海拔4247米;普渡河與金沙江匯合處的小河口為最低點,海拔746米,相對高差3501米。由於地勢高低懸殊,氣候呈垂直變化,形成“一山分四季,十里不同天”的特點。但全縣仍然是雨量適中,氣候溫和,冬無嚴寒,夏無酷暑,四季如春。在崇山峻岭之間,依次分布著相對平緩的台地和沖積帶,稱“壩子”,是糧食和經濟作物的主要產區。

動植物資源

祿勸縣

祿勸縣廣闊的山林和土地上,有裸子植物130多種,被子植物127種。用材林有雲南松、華山松、雲南油杉、冷杉、旱冬青、白楊、按樹、樟樹、椿樹等;經濟林有油桐、油橄欖、山碴、花椒、蘋果、桔子、板栗、核桃等;綠化防護林有梧桐、柳樹、聖誕樹、竹等;薪炭林有棟類及其他雜木樹。其中,有屬國家二級保護的蘇鐵、急尖長苞冷杉和三級保護的黃杉、三尖杉、大王杜鵑等珍稀樹種。野生動植物藥材有2000多種,名貴藥材15種,屬國家重點藥材品種有254個。野生食用菌品種繁多,松茸、牛肝菌是出口創匯的主要菌種。

礦產資源

祿勸縣

祿勸縣礦藏比較豐富。主要有鐵、銅、鉛、鋅、銀、鈦、硫鐵、磷、芒硝、石棉、石膏、石灰石等。其中,以鐵、銅、鉛、鋅、鈦、硫鐵、磷和芒硝分布廣、儲量豐富。根據地質礦產部門初步勘探,鈦礦是特大型。

水利資源

祿勸水能資源豐富,開發利用的潛力較大。除縱貫縣境的普渡河、掌鳩河外,徑流面積50平方公里以上的河流有21條,加之降水量充沛,年降水量達42. 24億立方米,地下水年徑流量為63472億立方米。水能理論蘊藏量為89. 8萬千瓦,可供開發利用的為22萬千瓦,已開發利用10829千瓦,僅占可開發利用的4. 9%。

旅遊景點

祿勸縣

祿勸縣千百年來,生息繁衍在祿勸這塊神奇、美麗的上地上的各族人民,用自己的智慧和辛勤的勞動,開發和建設祿勸,並在山山水水之間,留下了許多文物勝跡。其中以營盤山新石器遺址、三台山高浮雕摩崖造像、契字岩彝文摩崖石刻最有價值。

經濟發展

近年來,祿勸縣充分利用山區資源,積極調整產業結構,初步形成了農、林、牧、工、商齊頭並進,全面發展的格局,綜合經濟實力逐步增強。1998年,全縣實現國內生產總值8.33億元;工農業總產值11.49億元;地方財政收入5600萬元;糧食總產量15.8萬噸,人均占有糧食353公斤;農民人均純收入1200元,已基本實現脫貧目標。

城市歷史

祿勸縣

祿勸縣民國24年(1935)5月、25年(1936)4月,舉世聞名的中國工農紅軍二萬五千里長征兩度經過祿勸,歷時12天,行程985里,共經過14個鄉(鎮),66個辦事處,311個村。紅軍攻占祿勸縣城後,打開監獄釋放被關押的無辜民眾,開倉放糧,救濟貧苦人民。紅軍紀律嚴明,不拿民眾一針一線,所到之處,深受民眾歡迎。紅軍“打土豪、分田地”的主張得到各族人民的擁護,在各族人民心中播下了無產階級革命的火種。至今保留完好的“紅軍壁畫”、“普渡河鐵索橋戰場”遺址、“毛主席長征路居紀念館”和金沙江皎平渡“中國工農紅軍長征過祿勸紀念館”等革命紀念勝地、革命文物以及冒著坐牢、殺頭危險,用6隻小木船擺渡3萬餘紅軍的各民族老船工,為祿勸42萬各族人民增添了光彩和榮耀。祿勸也因此被列為昆明地區中國近代史和國情教育基地之一。

民國38年(1949)4月底,中國人民解放軍滇桂黔邊區縱隊三支隊二十五團到達祿勸、尋甸、會澤、巧家四縣結合部,開闢和建立“尋祿新區”,開展組織發動民眾,打擊反動勢力,收編、改造民變武裝,瓦解游雜武裝,剿滅土匪,摧毀國民黨鄉、保政權,建立鄉解放委員會的工作。5月下旬,“邊縱”三支隊黨委批准原湯郎巡檢司第八代土巡檢金洪照參加革命隊伍的要求,並組成“滇桂黔邊區縱隊三支隊二十五團游擊大隊”,金洪照任大隊長(亦稱“金大隊”)。這支以進步的彝族上層人士指揮的革命隊伍,在新中國建立前夕,轉戰祿勸、武定和滇東北地區,為各民族的解放,為人民民主政權的建立和鞏固立下了不朽的戰功。12月13日,游擊大隊進入祿勸縣城,接管了國民黨縣政府,祿勸全境解放,隸武定專一區。1953年4月改隸楚雄專區,1958年4月成立楚雄彝族自治州,祿勸隨之。1983年9月9日改隸昆明市。1985年6月11日,經國務院批准,撤銷祿勸縣,同年11月25日成立祿勸彝族苗族自治縣。1990年轄3個鎮,15個鄉,194個辦事處,2512個村民委員會。

祿勸縣

祿勸縣按照《土地改革法》 ,1952年1一11月,全縣分兩批進行土地改革。土地改革的勝利完成,徹底廢除了幾千年的封建土地制度,滿足了貧苦農民對土地的要求,使各族人民從根本上剷除受壓迫、受剝削的根源,實現了“耕者有其田”的夢想。通過土地改革,廣泛組織和發動各族民眾,劃分農村的階級陣線,建立貧下中農的階級隊伍,在各族農民中培養了一大批積極分子,使之成為後來社會主義建設事業的骨幹。

占全縣總人口80%以上的各族無地或少地的農民,雖然分得了土地、耕牛、房屋或其他生產、生活資料,但是,在地主階級長期壓迫剝削下的農民民眾,經濟基礎薄弱,生產條件很差,部分地區的貧苦農民,因無力抗禦天災人禍而出賣家產或土地,少數富裕農戶乘機買田買地,積聚財富,農村出現兩極分化的端倪。為了保衛土地改革的勝利果實,儘快發展生產,改善各族農民的生產、生活條件,縣委、縣人民政府在財政比較困難的情況下,積極組織各方面的力量,向困難戶發放種子、耕牛、農具貸款,扶持生產,發展家庭副業,增加農民收入;商業、供銷部門按照“發展經濟,保障供給”的方針,千方百計組織生產、生活資料供應和上門收購農副產品,把黨和政府的瘟暖送到千家萬戶;同時,根據廣大農民的要求,按平等、互利、互助的原則,開展生產互助,幫助貧困農戶渡過難關,使農村經濟逐步得到恢復和發展。

參考連結

http://www.xzqh.org/quhua/53yn/0128lq.htm