疾病概述

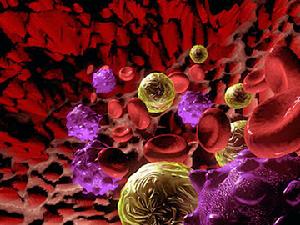

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶顯微像

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶顯微像本病系家族常染色體隱性遺傳性疾病,主要表現為貧血、角膜混濁和腎病綜合徵三聯征。在31~49歲,蛋白尿嚴重程度增加,常常表現為症狀明顯的腎病。許多患者常被誤診為慢性腎小球腎炎。腎臟病變常伴有高血壓和腎功能迅速喪失,在終末期腎臟病時尤為明顯。

症狀體徵

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶1.腎臟表現遺傳性磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏家族中腎損害普遍。多數患者在早年出現非腎病範圍的蛋白尿(0.5~1.5g/24h),主要由白蛋白和少量的α1-和α2球蛋白構成。尿液檢查可完全正常或發現少量的紅細胞管型、透明管型和顆粒管型。在31~49歲,蛋白尿嚴重程度增加,常常表現為症狀明顯的腎病。許多患者常被誤診為慢性腎小球腎炎。腎臟病變常伴有高血壓和腎功能迅速喪失,在終末期腎臟病時尤為明顯。

2.腎外表現輕微貧血普遍可見,並以靶形、異形和網狀紅細胞增多為特徵。紅細胞生存能力降低,滲透脆性降低。血中間接膽紅素濃度的輕微增高支持輕度溶血的存在。紅細胞損害是由於紅細胞膜脂質和脂蛋白成分紊亂,包括非酯化膽固醇增多、乙醯膽鹼酯酶減少、鞘磷脂減少、膽固醇磷脂比率增加。所有患者幼年即出現角膜混濁。類脂弓狀物和灰色點狀物覆蓋在角膜基質上,這可能是細胞外脂質包涵體的表現。視覺敏感度多數不受損害。少數患者視網膜動脈擴張,可見視網膜出血。本病患者合併動脈粥樣硬化時,動脈硬化加速,粥瘤中酯化膽固醇比磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶正常的動脈硬化患者要少。

疾病病因

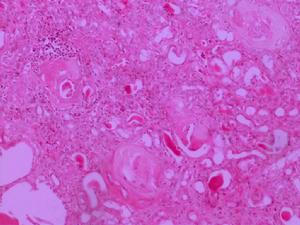

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏像

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏像為2%。不同的純合子家族間和不同的雜合子家族間血漿磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的量和活性不同,提示該疾病有不同的基因表達。一些挪威的純合子患者血漿磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的量為正常者的10%~20%,而薩丁尼亞患者為正常人的5%~10%。也有血漿中測不到磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的一個加拿大家族。

病理生理

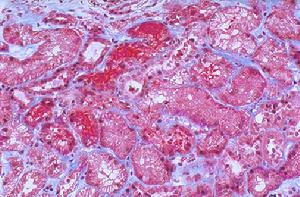

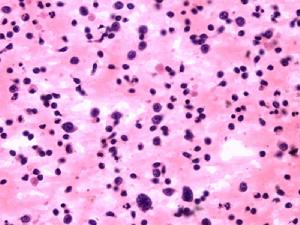

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏顯微結構

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏顯微結構腎臟損害可能是各種脂質成分在腎小球細胞內外沉積的結果。蛋白尿可能是由於脂質吞飲泡和緻密的膜樣結構導致腎小球基底膜損傷所致。動脈和小動脈內持續的脂質沉積可能造成內皮細胞脫離和壞死,引起進展性腎小球硬化和腎功能損害。電子顯微鏡顯示本病患者血漿極低密度脂蛋白異常,為60nm切跡狀異常顆粒。

低密度脂蛋白異常有3種主要表現:

1.90nm具有層狀結構的大顆粒。

2.30~80nm碟形顆粒。

3.20~22nm球形顆粒。

高密度脂蛋白異常呈現為碟形或小球狀,直徑6nm。很可能這些異常脂質在各種受累組織中沉積,和(或)被吞噬細胞消化,最終形成顯微鏡下的“泡沫細胞”和“海藍色組織細胞”。有人認為分子量大的低密度脂蛋白在發病機制中極為重要,可能因它的沉積導致腎小球損傷。

診斷檢查

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏實驗室檢查:血液檢查主要有磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶異常,有的患者該酶完全缺失,有的患者該酶功能減低,有的患者表現為酶的量減少。因此,對本病患者需用放射免疫測定法測定血漿磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的量,同時也應測定其活性。雜合子的磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的水平介於正常水平或純合子之間。低血漿磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶水平沒有特徵性診斷意義,男性該酶水平低於女性,吸菸者低於不吸菸者,少數肝腎綜合徵患者該酶活性低於正常人。

患者血漿脂質和脂蛋白表現異常,許多患者空腹血漿混濁。總的膽固醇水平在家族之間顯著不同,可正常或增高,游離膽固醇和磷脂醯膽鹼水平增高。膽固醇酯和溶血卵磷脂濃度降低。血漿三醯甘油水平常增高。高密度脂蛋白膽固醇濃度通常降低。患者高密度脂蛋白有兩個亞類,第一亞類分子量較大,在電泳中作為α2-球蛋白移動,和肝病患者高密度脂蛋白類似,且部分有同源性;另一亞類分子量較小。凝膠過濾後患者低密度脂蛋白被分成3個亞類,第一亞類主要由磷脂醯膽鹼和非酯化膽固醇組成;第二亞類與脂蛋白X相似,後者曾被認為是膽固醇性肝臟疾病的特徵;第三亞類與正常低密度脂蛋白相似,但會有更多的三醯甘油。患者低密度脂蛋白異常部分被稱為LM-LDL,現認為該部分LDL有腎毒性。本病的變異型(魚眼病)表現為角膜混濁和異常脂蛋白血症,與高密度脂蛋白酯化作用受損有關,其低密度脂蛋白膽固醇或極低密度脂蛋白膽固醇的醯化作用正常。魚眼病患者的磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏僅限於對高密度脂蛋白進行醯化作用的酶(α-磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶),而與對低密度脂蛋白和極低密度脂蛋白進行酯化作用的酶(β-磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶)無關。有人進一步提出魚眼病患者與那些經典的磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏患者有區別,後者α-和β-磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶的活性都降低。

輔助檢查

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢查

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢查(1)光鏡檢查:腎小球受累最明顯,可見毛細血管壁增厚、基底膜不規則,其內常有半透明帶或小泡,有時可見雙輪廓的管壁,系膜區增寬,可見淡染帶,基質中可見小泡,使之呈蜂窩狀外觀。多數患者的毛細血管腔中可發現數量不等的泡沫細胞。在間質組織、動脈和小動脈壁內可發現類似的細胞。在腎小球毛細血管腔中和系膜中可見呈“海藍色組織細胞”的含脂質的細胞。隨著腎小球病變的進展,可並發節段性硬化和血漿蛋白沉積。Magil等用油紅“O”染色發現腎小球內有大量“脂滴”。Stokkek等用油紅“O”染色冷凍切片,在小動脈內皮下見到染色的脂質沉積。

(2)免疫螢光檢查:免疫螢光顯微鏡下典型的特點是所有免疫球蛋白和補體成分都是陰性的,因此不支持腎損害由免疫介導。但個別報導在腎小球毛細血管壁和(或)系膜區見到免疫球蛋白和(或)補體呈弱陽性。文獻中對腎小球有電子緻密物沉積的患者未進行免疫螢光檢查。

(3)超微結構特點:超微結構異常非常明顯。系膜基質和基底膜被透明帶(腔隙)所穿透,透明帶中有小的圓形緻密結構或呈板層狀外觀,提示是由膜構成的“膜包繞小體”。在毛細血管壁,這些結構可能位於內皮下、基底膜內或上皮下。這些特殊結構也可位於包曼囊和腎小管基底膜、動脈和小動脈內皮下和間質組織,但都在細胞外的部位。腎小球內皮細胞偶見分離或缺失。伴隨上述改變,還可見到腔內的緻密大顆粒和膜樣物質。腎小球內有“海藍色組織細胞”存在。還有其他超微結構“沉積物”存在,包括濃染的條紋狀原纖維聚集物和細顆粒的電子緻密物質,分布於毛細血管各個部位,主要位於上皮下,以及系膜基質。另一類型沉積物由聚集的圓形或層狀緻密結構組成。這3種超微結構沉積物常在腎小球同一節段同時存在,也可單獨存在。Lager等研究了同一患者相隔8年的重複腎活檢結果,第二次腎活檢時交叉條紋狀原纖維和層狀緻密結構減少,而緻密顆粒和膜樣半透明區增加。在疾病早期活檢標本中,沉積物主要在上皮下;而在重複活檢標本中,沉積物主要在系膜區和內皮下。腎小球髒層上皮細胞足突廣泛消失,發生局灶硬化時,胞內形成粗大空泡、緻密溶酶體包涵物。

腎臟損害也會在屍體供腎移植後6個月或以後再次發生,泡沫細胞在腎小球毛細血管和動脈內膜不規則的分布,冷凍切片油紅染色陽性,超微結構研究顯示在腎小球基底膜和系膜基質中有細胞外脂質結構的存在。

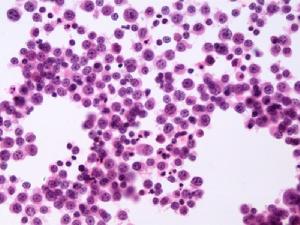

2.其他組織病理檢查非腎臟組織也可存在細胞內和細胞外脂質包涵體,只是程度不如腎臟顯著。主動脈、腎動脈、髂骨已發現細胞外膜包繞顆粒脂質,有時可見泡沫細胞,在肝臟可見血管周圍存在聚集的膜包繞顆粒,庫普弗細胞內有大而不規則的、濃染的胞質內髓磷脂體,肝細胞內有圓形的脂滴。脾臟抽提物和活檢標本中有大的海藍色組織細胞,胞質中充滿緻密多層膜狀物(髓磷脂樣小體),據推測這種胞質內物質是吞噬的非酯化膽固醇和磷脂醯膽鹼,在其他網狀內皮結構如淋巴結中也發現相似的異常細胞。脾竇常見細胞外膜包繞顆粒。眼組織也可見細胞外包涵體(膜包繞顆粒)。紅細胞形態異常,骨髓塗片和外周血中存在增多的“靶細胞”,紅細胞結構異常可能與細胞膜的異常脂質成分有關。

鑑別診斷

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢測

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢測2.與慢性腎小球腎炎相鑑別。許多患者常被誤診為慢性腎小球腎炎,也應注意與其相鑑別。

併發症:本病患者並發幼年患者的角膜混濁或視網膜動脈擴張出血,還可合併動脈粥樣硬化及高血壓,嚴重者可很快並發腎功衰竭。

治療方案

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢測儀

磷脂醯膽鹼-膽固醇醯基轉移酶缺乏檢測儀卵磷脂膽固醇脂醯轉移酶由肝合成釋放入血液,以游離或與脂蛋白結合的形式存在,是一種在血漿中起催化作用的酶,其作用是將HDL的卵磷脂的C2位不飽和脂肪酸轉移給游離膽固醇,生成溶血卵磷脂和膽固醇酯。血漿膽固醇幾乎70%-80%是膽固醇酯,均是LCAT催化生成所致。LCAT常與HDL結合在一起,在HDL顆粒表面活性很高並起催化作用,對VLDL和LDL的顆粒幾乎不起作用。LCAT在磷脂代謝中有重要的作用。

LCAT由416個胺基酸殘基組成,分子量為6.3ku。屬於糖蛋白,糖鏈約占24%,是維持其活性必不可少的組分,富含Glu、Asp、Gly、Pro、Leu。每一酶分子含4個Cys,其中兩個連成二硫鍵。根據與胰脂酶序列的同源性比較,六肽Ⅰ178-G-H-S-L-G183可能是酶的活性中心C摺疊和其他結構比例分別為21%、24%和55%。LCATmRNA約為1400bp組成,其信號肽是440個胺基酸組成的密碼子。

LCAT選擇性底物是HDL,特別是新生盤狀或小球形HDL3。HDL核心是LCAT酶反應產物膽固醇酯的貯存庫,並通過膽固醇酯轉移蛋白將CE轉移至其他脂蛋白和細胞膜,並與其交換。LCAT除肝細胞合成外,在小腸、脾、胰、胎盤、腎上腺等組織細胞發現有LCAT的mRNA,推測也可合成LCAT。

預後預防

疾病預防

疾病預防預防:本病屬於常染色體隱性遺傳性疾病,無有效預防措施。