構想

構想

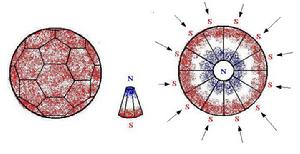

構想在經典電磁理論中,磁是由電流和變化的電場產生的,磁南極和磁北極總是同時存在的,不存在磁單極子。1931年P.A.M.狄拉克從分析量子系統波函式相位不確定性出發,得出磁單極子存在的條件,可用以說明電荷量子化這個理論上無法說明的事實。20世紀70年代以後建立起來的大統一理論以及早期宇宙的研究都要求存在磁單極子,磁單極子的質量重達1016吉電子伏特/庫侖2(GeV/C2)。實驗上探測磁單極子成為檢驗粒子物理大統一理論和天體物理宇宙演化理論的重要依據。

概念

霍爾效應與磁單極子

霍爾效應與磁單極子這是一種到目前為止還基本上只是存在於理論之中的物質,如果找到了它們,不僅現有的電磁理論要作重大修改,而且物理學和天文學的許多基礎理論也都將得到重大發展。

磁單極子作為物質的基本構成,它的單獨存在可能非常困難,或者可能極其微弱以致無法測量,從二元論的角度分析可能會更合理些,如純的吸引性粒子和純的排斥性粒子,曾經作過廣泛的探查 ,而且每當粒子加速器開拓新能區或發現新的物質源(例如從月球上取來岩石)都要重新進行磁單極子的的搜尋。1982年採用超導量子干涉器件磁強計探測到一起磁單極子的事例,但還不足以肯定其存在。

在磁單極子的理論研究方面,除狄拉克最早提出的磁單極子學說外,還有其他一些科學家也曾提出過多種的學說,各有其特點和根據。如著名的美籍義大利物理學家費米也曾經從理論上探討過磁單極子,並且也認為它的存在是可能的。華裔物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧教授等一些著名的科學家,也從不同方面和不同程度地對磁單極子理論做出了補充和完善。它們彌補了狄拉克理論中的一些缺陷和不足,給磁單極子的構想輔以更堅實的理論基礎。

電磁理論

電磁感應

電磁感應電磁,電磁,在許多人的印象里,電和磁就像是一對相生相成、形影不離的孿生兄弟,也像是一對親密無間、夫唱妻隨的美滿佳偶。說到電,必然也會說到磁;提到磁,自然也離不開電。

電和磁確實有許多相似之處:帶電體周圍有電場,磁體周圍也有磁場;同種電荷相斥,同名磁極也相斥;異種電荷相吸,異名磁極也相吸;變化的電場能激發磁場,變化的磁場也能激發電場;用摩擦的方法能使物體帶上電,如果用磁鐵的一極在一根鐵棒上沿同一方向摩擦幾次,也能使鐵棒磁化——物理學家法拉第和麥克斯韋為此創立了“電生磁、磁生電”的電磁場理論。

在電現象里,帶電體可分割成單獨帶有正電荷和負電荷的粒子,正、負電荷可以單獨存在;而磁體的兩極總是成對出現,無論磁針被分割成多少部分,無論把它分割得多么小,新得到的每一段小磁鐵總有兩個磁極,長久以來,人們從來沒有發現過單獨存在的磁極——磁單極子。

1931年,著名的英國物理學家狄拉克首先從理論上用極精美的數學物理公式預言,磁單極子是可以獨立存在的。他認為,既然電有基本電荷——電子存在,磁也應有基本磁荷——磁單極子存在,這樣,電磁現象的完全對稱性就可以得到保證。因此,他根據電動力學和量子力學的合理推演,前所未有地把磁單極子作為一種新粒子提出來。以前,狄拉克曾經預言過正電子的存在,並已經為實驗所證實;這一次他的磁單極子假設同樣震驚了科學界。

尋找歷程

痕跡

痕跡隨著磁單極子的提出,科學界由此掀起了一場尋找磁單極子的狂潮。人們絞盡腦汁,採用了各種各樣的方法,去尋找這種理論上的磁單極子。

科學家首先把尋找的重點放在古老的地球的鐵礦石和來自地球之外的鐵隕石上,因為他們覺得這些物體中,會隱藏著磁單極子這種“小精靈”。然而結果卻令他們大失所望:無論是在“土生土長”的地球物質中,還是那些屬於“不速之客”的地球之外的天體物質中,均未發現磁單極子!

高能加速器是科學家實現尋找磁單極子美好理想的另一種重要手段。科學家利用高能加速器加速核子(例如質子),以之衝擊原子核,希望這樣能夠使理論中的緊密結合的正負磁單極子分離,以求找到磁單極子。美國的科學家利用同步回旋加速器,多次用高能質子與輕原子核碰撞,但是也沒有發現有磁單極子產生的跡象。這樣的實驗已經做了很多次,得到的都是否定的結果。

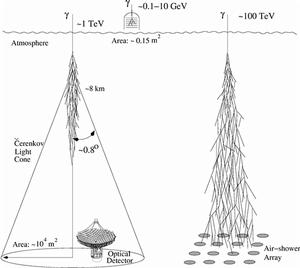

最後,科學家們一方面試圖研製出功能更加強大的加速器,一方面把目光投向能量更大的天然的宇宙射線,試圖從宇宙射線中找到磁單極子的蹤影。從宇宙射線中尋找磁單極子的理論根據有兩方面:—種是宇宙射線本身可能含有磁單極子,另一種是宇宙射線粒子與高空大氣原子、離子、分子等碰撞會產生磁單極子。他們曾經把希望寄托在一套高效能的裝置上,因為這種裝置可以捕捉並記錄到非常微小、速度非常快的電磁現象。他們期待著利用這套裝置能把宇宙線中的磁單極子吸附上,遺憾的是這套裝置也未能使他們如願以償。

1973年,科學家對“阿波羅”11號、12號和14號飛船運回的月岩進行了檢測,而且使用了極靈敏的儀器。但沒有測出任何磁單極子。

曙光曾現

高能宇宙射線

高能宇宙射線在對磁單極子進行尋找的過程中,人們“收穫”到的總是一次又一次地失望。不過,在一次又一次沉重、濃郁的失敗的晦暗中間,也曾不時地閃現過一兩次美妙的希望曙光。

有一些物理學家認為,磁單極子對周圍物質有很強的吸引力,所以它們在感光底板上會留下又粗又黑的痕跡。根據這一特點,1975年,美國的一個科研小組,用氣球將感光底板送到空氣極其稀薄的高空,經過幾晝夜宇宙射線的照射,發現感光底板上真的有又粗又黑的痕跡,他們欣喜若狂,於是迫不及待地在隨後召開的一次國際會議上聲稱,他們找到了磁單極子。但是,對於那是否真的是磁單極子留下的痕跡,會上爭論很大,大多數科學家認為那些痕跡很明顯是重離子留下的,但試驗者還是堅持認為那是磁單極子留下的“傑作”。雙方為此展開了激烈的爭論,誰也說服不了誰。所以,到目前為止,這些痕跡到底是誰留下的,還是樁難以了斷的“懸案”。

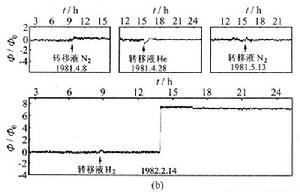

1982年,美國物理學家凱布雷拉宣布,在他的實驗儀器中發現了一個磁單極子。他採用一種稱為超導量子干涉式磁強計的儀器,在實驗室中進行了151天的實驗觀察記錄,經過周密分析,實驗所得的數據與磁單極子理論所提出的磁場單極子產生的條件基本吻合,因此他認為這是磁單極子穿過了儀器中的超導線圈。不過由於以後沒有重複觀察到類似於那次實驗中所觀察到的現象,所以這一事例還不能確證磁單極子的存在。

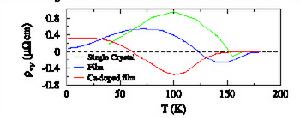

一組由中國、瑞士、日本等多國的科學家組成的研究小組報告說,他們發現了磁單極子存在的間接證據,他們在一種被稱為鐵磁晶體的物質中觀察到反常霍爾效應,並且認為只有假設存在磁單極子才能解釋這種現象。

雖然這些“發現”最終都沒有得到很確鑿的認證,但還是給科學家們增添了很大的信心。

存在的疑問

研究

研究儘管磁單極子理論不斷地得到進一步地完善,但是,人們還是不得不面對這樣一個事實,那就是,與磁單子理論不斷“前進”的形勢相比,對磁單極子的尋找卻幾乎是“原地踏步”,理論和實踐相比,出現了極大的“不對稱”,實踐成了磁單子學說中的一條“短腿”。從20世紀到21世紀,世界各地都在尋找磁單極子,在陸地、在海洋、在太空、在深海沉積物中、在月球的岩石上,卻還是很難發現磁單極子的蛛絲馬跡。對於這種狀況,完全可以用這樣的詩句來形容:“上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見”。

經歷了這么長時間的尋找,可以說沒有一個科學家敢於理直氣壯地聲稱自己完全真正找到了磁單極子,於是,導致了關於磁單極子是否真的存在的疑雲的產生,並且這種疑雲漸漸地越積越厚,濃重地籠罩著科學界,並引發了新一輪的、更加激烈的關於磁單極子的爭議。

否定論者

對磁單極子的存在持否定態度的科學家大有人在,他們提出了這樣或那樣的理由加以論證,而其中最主要的理由就是:鳥過留聲、獸過留痕,如果磁單極子確實在宇宙中存在,它就總會留下蛛絲馬跡,但迄今為止,人們用最先進的方法和最精密的儀器,在各種物質中尋找磁單極子,都一無所獲。因此可以認為,它們可能根本就是一種僅僅存在於人們主觀想像中的子虛烏有的產物。

在19世紀末20世紀初,還曾有科學家用以太學說來否定磁單極子的存在:在人們能夠用光學方法探測到的太空中,瀰漫著一種被稱為以太的物質。由於以太的特殊性質,它們在太空中是以一種渦鏇的狀態分布的,很明顯,宇宙中存在著大大小小的以太鏇渦。因為鏇渦是一種轉動,這種鏇渦不論大小,轉動的東西一定有一個轉軸。以太的鏇渦實質上就是磁場,一個轉軸有必定有兩端,也就是有兩個極,不存在只有一個端的轉軸,所以就不存在磁單極子。但是,這一說法隨著以太學說的被拋棄而歸於銷聲匿跡。

還有人這樣認為:“電場”和“磁場”是電荷和磁體四周存在著看不見、摸不著的物質。電荷和磁體通過各自的“場”這種物質向另外的電荷和磁體施加作用,同時場還表達了電力或磁力作用的範圍;電力和磁力的無形的作用線分別稱為“電力線”或“磁感應線”。因為電荷電場的電力線不是閉合的,它起源於正電荷,終止於負電荷,或延伸至無限遠,它在電荷處是不連續的;而磁體磁場的磁感應線永遠是閉合的,它在磁體內部和外部處處連續。實驗中從來未見到過單個的磁極或磁荷,也從來未發現不閉合的磁感應線。所以,在經典電磁理論中,磁單極子存在的可能性就根本被排除了。正是由於上述原因,十分強調對稱性的英國物理學家麥克斯韋在建立經典電磁理論的時候,雖然為了對稱性也考慮過磁單極子,但是最終還是未敢貿然將它引入它的理論中。因此,這種不對稱性在經典電磁理論中就一直保留到今天。

其中特別應該指出的是,就連到了晚年的狄拉克本人,也對磁單極子是否存在產生了深深的懷疑。1981年,他在致一位友人的信中說:至今我已是屬於那些不相信磁單極子存在之列的人了。因此,持否定觀點的人還認為,應儘早放棄對磁單極子的尋找,因為這種尋找無異於緣木求魚,只能是徒勞無功的。

肯定論者

肯定磁單極存在者中,不乏非常傑出的物理學家。他們堅持認為,磁單極子是存在的,但它們成對結合得太緊密了,現在所有的高能粒子尚不能把它們轟開。但是,他們也認為,有一點是可以肯定的,這就是磁單極子即使存在,它們也極可能是在宇宙形成初期產生的,殘存下來的數量也是微乎其微的,因為假如宇宙間充滿了大量磁單極子,則宇宙間的磁場將不復存在。這些磁單極子本來就很少,而且它們又散布在極其廣袤的宇宙之中,所以要找到它不是很容易的。但是,如果磁單極子含量很少,那么正負磁單極子之間相互湮沒的幾率也同時就會很低,所以它們就更有可能被保存下來。

也有的科學家首先肯定磁單極子的存在,但同時又承認磁單極子實際上很難發現。他們的理由是:在人類觀測所及的範圍內,存在的大多數磁單極子應是屬於一種運動速度極其緩慢、“惰性”很強的“慢磁單極子”,而那些“精力充沛”、“運動神速”的“快磁單極子”,早已飛離銀河系,消失在無邊無際的宇宙空間。但“慢磁單極”子對物質電離作用很弱,要想觀察到它們,需要有比現在裝置靈敏度高上萬倍的探測器才可以,而以目前的科技水平,這樣的探測器暫時還無法製造出來。

有的科學家甚至還推算出了磁單極子的質量,證明了磁單極子質量大得驚人,約為質子質量的1億億倍,比細菌還要大!所以他們進一步認為,無論是現代加速器還是高能宇宙射線,都不能產生如此大質量的粒子,僅在宇宙誕生即宇宙大爆炸時,才有磁單極子生成所需的極高的溫度和極大的能量密度條件。

理論創新

特別值得一提的是,科學家雖然在實驗上尋找磁單極子時總是“掃興而歸”,但在預言磁單極子存在的理論卻不斷有創新。如海嘯是一種駭人的自然現象,它常常導致海洋中產生一種異常穩定的孤立波,即孤立子。這種孤立子在波濤洶湧的大海中幾乎不受其它任何外來事物的干擾,永葆自己的波形和能量,不停地湧向遠方。前蘇聯物理學家鮑爾雅科夫和荷蘭科學家特霍夫脫在對弱力和電磁力的關係進行研究時發現,在弱電場(弱力和電磁力是這種場的不同表現)中,會發生“場嘯”,每次場嘯將產生與孤立子類似的粒子,他們認為這種粒子極有可能就是磁單極子。

持肯定觀點的科學家都一致認為:雖然磁單極子非常少,但考慮到它對物理學所產生的巨大影響,完全值得不遺餘力地去尋找。兩種觀點激烈交鋒,可謂是誰也說服不了誰。

存在爭論

發現論

德國亥姆霍茲聯合會研究中心的研究人員在德國德勒斯登大學、聖安德魯斯大學、拉普拉塔大學及英國牛津大學同事的協作下,首次觀測到了磁單極子的存在,以及這些磁單極子在一種實際材料中出現的過程。該研究成果發表在2009年9月3日出版的《科學》雜誌上。

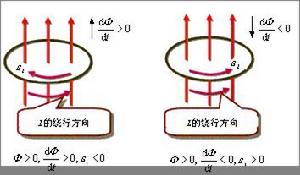

實驗過程此次,德國亥姆霍茲聯合會研究中心的喬納森·莫里斯和阿蘭·坦南特在柏林研究反應堆中進行了一次中子散射實驗。他們研究的材料是一種鈦酸鏑單晶體,這種材料可結晶成相當顯著的幾何形狀,也被稱為燒錄石晶格。在中子散射的幫助下,研究人員證實材料內部的磁矩已重新組織成所謂的“自鏇式意大利麵條”,此名得自於偶極子本身的次序。如此一個可控的管(弦)網路就可通過磁通量的傳輸得以形成,這些弦可通過與自身攜帶磁矩的中子進行反應觀察到,於是中子就可作為逆表示的弦進行散射。

在中子散射測量過程中,研究人員對晶體施加一個磁場,利用這個磁場就可影響弦的對稱和方向,從而降低弦網路的密度以促成單極子的分離。結果,在0.6K到2K溫度條件下,這些弦是可見的,並在其兩端出現了磁單極子。

研究人員也在熱容量測量中發現了由這些單極子組成的氣體的特徵。這進一步證實了單極子的存在,也表明它們和電荷一樣以同樣的方式相互作用。

反對論

當物理學專業人士在論文摘要中看到“凝聚態物理”這個短語時,就立即預感到,這不是真正地發現磁單極子。

之前的一些研究中已經有跡象顯示這種準粒子可能存在,此次兩個團隊的發現首次確鑿地證實了這一點。但他們的“磁單極子”與物理學中著名的由狄拉克預言的磁單極子仍有天壤之別。

磁單極子的魅影

一條磁鐵總是同時擁有南極和北極,即便你將它摔成兩半,新形成的兩塊磁鐵又會立刻分別出現南極和北極。這種現象一直持續到亞原子水平。看上去,南極和北極似乎永遠不分家。很多物理學家對這一點相當懷疑。

英國物理學家狄拉克是首先預言存在磁單極子的物理學家。他在創立著名的狄拉克方程後,於1930年首先預言了正電子的存在,兩年之後正電子就被C.D.安德森在實驗中發現。基於他的方程,狄拉克還預言了另外兩種基本粒子---只有南極或只有北極的磁單極子。

這是兩種虛無縹緲的粒子,因為它們完全來自於紙上計算,而正電子在被預言之前至少人們已經知道了電子的存在。但是,既然電荷能夠被分為獨立的正負,那么磁似乎也應該能被獨立出南極和北極。對於物理學家來說,這才是“對稱”的。

後來,在1980年代,物理學家在試圖將弱電相互作用和強相互作用統一在一起,以便最終能完成所謂“大統一理論”時,某些理論也預言了磁單極子的存在。

物理學家們在研究磁單極子的過程中發生過許多出人意表的故事。

1970年代,美國物理學家阿蘭·古斯(AlanGuth)在康奈爾大學做博士後期間,與合作者研究宇宙早期磁單極子的產生。這個研究沒有讓他在磁單極子方面做出突破,卻讓他對宇宙學做出了一個重要貢獻。

1979年12月7日,已經到了斯坦福線性加速器中心工作的古斯在他的草稿紙上寫下了“驚人的領悟”。前一天晚上的計算讓他相信,從當時的粒子物理和宇宙學假設推導出去,早期宇宙中會產生過量的磁單極子。解決這個矛盾的辦法是,宇宙早期經歷了“暴漲”階段。古斯成為暴漲理論的創始人。

其實,物理學家在現實中“探測”到過磁單極子,只不過僅有一次。那同樣是在1970年代,美國史丹福大學的物理學家布拉斯·卡布雷拉(BlasCabrera)用電線建造了一個儀器,來探測宇宙射線中的磁單極子。假如有磁單極子從儀器中通過,儀器就會得到一個8磁子(磁子是一個常數)的信號。他確實得到了一些信號,但都是一兩磁子而已,從來沒有超過3磁子。

1982年的情人節,卡布雷拉沒有到實驗室工作。而當他再次回到辦公室的時候,驚訝地發現儀器恰恰在情人節這天記錄到了一個8磁子的信號。此後,卡布雷拉建造了更為大型的探測器,想要尋找更多這樣的信號,卻再也沒有找到。著名物理學家史蒂芬·溫伯格在1983年的情人節還專門寫了一首詩送給卡布雷拉:“玫瑰是紅色的,紫羅蘭是藍色的,是時候找到單極子了,第二個!”可是直到今天,並沒有人再次找到過磁單極子,卡布雷拉當年的發現也因此令人生疑。物理學家們嘗試過在月面物質樣本中尋找,也嘗試過在粒子加速器的碰撞實驗中尋找,但都一無所獲。

自鏇冰里的發現

去年1月,美國普林斯頓大學的物理學家希瓦吉·頌提(ShivajiSondhi)等人在英國《自然》雜誌上發表文章指出,“自鏇冰”里可能包含磁單極子。自鏇冰是一種奇特的物質,它的組成物磁性離子的排列方式與水冰中氫離子的排列方式相近,因而得名。

自鏇凍的結構是一個一個四面體頂點相接,每個頂點上有一個磁性離子。在接近絕對零度的時候,這些磁性離子的排列遵循“冰法則”:在每個四面體裡,必定有兩個離子將北極指向內部,另外兩個指向外部。

如果四面體裡的某個磁性離子因為某種原因發生了轉向,那么情況可能就變成,這個四面體裡有三個離子指向內部,與它相鄰的四面體裡則只有一個離子指向內部。這樣一來,這兩個失去平衡的四面體就像是磁鐵的南極和北極了。接下來,如果鄰近的四面體中的離子也發生轉向,那么這種不平衡性就會傳遞下去,這樣的話,就相當於南極和北極只由一條離子構成的弦連線,弦中的離子一個指著一個。這樣就形成了類似磁單極子的人造物。芬內爾等人為了觀察這種磁單極子,利用中子去測量自鏇冰晶體內離子的散射模式。結果發現,散射的變化與假設磁單極子存在的計算機模型預測的一致。

莫里斯和同事則用磁場將自鏇冰里的弦進行擴展,然後用中子散射來證明這些弦真的存在,進而證明弦的兩端分別有北極和南極。狄拉克曾經預言過“狄拉克弦”,那是一條假想的連線兩個磁單極子的一維曲線。莫里斯等人的確探測到了弦的存在,但狄拉克弦理論上是無法觀測到的,所以二者仍有區別。莫里斯等人獲得的磁單極子也非真正的粒子。“學習如何移動磁單極子將帶來技術上的進步,比如電路的磁模擬和原子尺度下的磁記錄。”去年頌提等人提出自鏇冰中包含磁單極子可能性時,美國約翰-霍普金斯大學的OlegTchernyshyov曾在《自然》雜誌上這樣評論。“這是一場漂亮的觀測。”法國物理學家皮特·霍茲沃斯(PeterHoldsworth)評價《科學》發表的最新文章。而頌提則說,我希望看到實驗中觀察到單一的單極子,未來某一天某個人可能會做到的。

對於科學家來說,莫里斯和芬內爾所做出的工作,技術意義大於科學意義。狄拉克所預言的磁單極子仍然杳無蹤影。對於這次的實驗,“我可能會反對研究人員說‘真正的磁單極子’,因為當你說真正的,那對我來說就意味著點粒子,但這個不是。它在某個尺度上看著像單極子,但從根本上說它並不真的是單極子。”美國俄克拉荷馬大學的物理學家金保·彌爾頓(KimballMilton)在《科學美國人》的報導中說。

在高能物理中,有一批粒子都只是在理論上存在,而從未被觀測到的,比如任意子(anyon)和軸子(axion)。它們中最著名的可能要數希格斯玻色子。

幾十年來,在大量搜尋未果的情況下,物理學家的注意力開始轉向在凝聚態系統中尋找磁單極子的類似物。除了《科學》雜誌發表的兩篇論文外,一組日本的物理學家在今年5月召開的國際中子散射大會上也曾報告在自鏇冰中觀測到了磁單極子類似物存在的證據。科學家什麼時候能找到真正的磁單極子,乃至真正的磁單極子是否存在,仍然都是問號。