概況

皮膚芽生菌病

皮膚芽生菌病早期損害切除、植皮,局部熱療;大片損害口服氟胞嘧啶,合併靜滴二性黴素B,然後切除、植皮;或口服氟胞嘧啶加酮康唑,近來試用氟康唑、伊康唑有效。

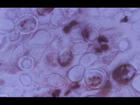

芽生菌病為一肺部原發性感染,偶可經血流播散。芽生菌孢子可能經呼吸道吸入進入體內,但在環境中孢子的來源尚不清楚,河狸的巢穴曾與一次爆發感染有關聯。在美國,大多數感染主要發生在東南部和密西西比河流域。感染也廣泛散發於廣闊的非洲地區。20~40歲男性最易受感染。本病在愛滋病患者中罕見。

症狀和診斷

肺芽生菌病開始為漸進性的發熱、寒戰和全身大汗,可發生乾咳或咳痰、胸痛和呼吸困難。其肺部感染進展緩慢,有時不經治療也可好轉。

皮膚芽生菌病

皮膚芽生菌病通過顯微鏡下檢查痰液或感染組織如皮膚標本能作出診斷。如發現真菌,進行實驗室培養和分析可確診。

.治療:芽生菌病應予靜脈滴注兩性黴素B或口服伊曲康唑治療。治療後一周,患者自覺症狀即明顯改善,真菌迅速得到清除。如不經治療,感染緩慢惡化,最終導致死亡。

-念珠菌病

皮膚芽生菌病

皮膚芽生菌病口腔和陰道黏膜念珠菌感染,常見於免疫功能正常的人群。但在糖尿病、愛滋病患者和孕婦中更為常見並且頑固。

免疫系統受損的患者常發生播散至全身的念珠菌病。白細胞數低下的患者——可由白血病或其他抗腫瘤治療引起,和血管中置放導管的患者均有發生念珠菌血液感染(念珠菌菌血症)的危險。外科手術或其他涉及到心臟和血管的侵入性操作的患者可能發生心臟瓣膜的感染(心內膜炎)。

.症狀和診斷

念珠菌病的症狀根據其感染組織的不同而變化。例如,口腔感染(鵝口瘡)可於口腔內出現疼痛的奶油樣白色斑。食管感染後的白膜可致吞咽和進食困難。心臟瓣膜的感染可導致發熱、心臟雜音和脾腫大。視網膜(在眼球後的內面上的對光敏感的一層膜)感染可引起失明。血液或腎臟感染可表現發熱、血壓很低(休克)和尿量減少。

皮膚芽生菌病

皮膚芽生菌病.預後和治療

口腔或陰道念珠菌感染可局部直接使用抗真菌藥,或口服氟康唑治療。播散於全身的念珠菌病是一種進行性的危及生命的嚴重疾病,雖然氟康唑對某些患者有效,但通常應予靜脈滴注兩性黴素B治療。

某些基礎疾病,如糖尿病可導致念珠菌感染惡化,此時應控制基礎疾病以幫助根治念珠菌感染。