簡介

白斑軍艦鳥

白斑軍艦鳥白斑軍艦鳥

中文目名:鵜形目

中文科名:軍艦鳥科

中文屬名:軍艦鳥屬

中文俗名:無中文俗名

拉丁文名:Fregata ariel

英文名:Lesser Frigatebird

物種命名人及年代:Gray,1845

名錄種類:國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄

分布範圍

白斑軍艦鳥

白斑軍艦鳥分布於印度洋(包括馬達加斯加群島及其附近島嶼。),南美洲(包括哥倫比亞、委內瑞拉、蓋亞那、蘇利南、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、巴拉圭、巴西、智利、阿根廷、烏拉圭以及馬爾維納斯群島(也稱福克蘭群島)),印度次大陸及中國的西南地區(包括印度、孟加拉、不丹、錫金、尼泊爾、巴基斯擔、斯里蘭卡、馬爾地夫以及中國西藏的東南部地區等。),太平洋諸島嶼(包括中國的台灣省、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及菲律賓、汶萊、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞的蘇門答臘、爪哇島以及巴布亞紐幾內亞。),華萊士區(指傳統的華萊士線(從棉蘭老島的東側海域經望加錫海峽至巴厘島與龍目島之間)以東、巴布亞紐幾內亞以西的區域,包括印度尼西亞的蘇拉威西島、努沙登加拉群島、西南群島、摩鹿加群島(馬魯古群島)、東帝汶等島嶼。),澳大利亞和紐西蘭(包括澳大利亞、紐西蘭、塔斯馬尼亞及其附近的島嶼。),中國有分布。

外貌特徵

白斑軍艦鳥

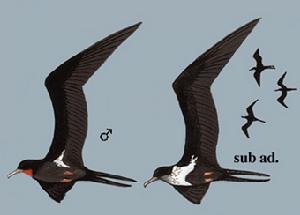

白斑軍艦鳥白斑軍艦鳥翅特別窄而長尖,尾亦甚長且呈叉狀,跗跖極短而被羽。雄鳥通體黑色,上體具藍綠色光澤。肩部羽毛呈披針形。下體暗黑色,羽毛亦呈披針形,微具藍綠色光澤。腹兩邊的羽毛具白色斑點。雌鳥體色較雄鳥為暗,上體少黑色而具更多的褐色,亦少光澤,小翅覆羽褐色。後頸有一栗色領圈。胸和上腹白色而綴有栗紅色。額、喉、下腹至尾下覆羽黑色。腋羽白色。虹膜、嘴和腳雄鳥黑色,雌鳥紅色;喉囊和眼臉紅色。幼鳥頭和上胸白色而綴有銹紅色,下胸有一寬闊的黑色橫帶。腹白色。大小量度為:體長770—780毫米,嘴峰雄性93—99毫米,雌性100一102毫米;翅雄性520—530毫米,雌性530—545毫米。

棲息

白斑軍艦鳥

白斑軍艦鳥主要棲息於熱帶海洋和海中的島嶼上,通常成天在海面上空飛翔,很少看見它們在海上游泳或在地上行走,是一個不知疲倦的空中飛行者。它們與其他軍艦鳥一樣,也具有海盜習性,常常搶奪和迫使其他海鳥吐出它們捕獲的食物,然後攫為已有。白斑軍艦鳥也是一隻活的氣象儀,當它們停息在海邊紅樹林上時,就預示著暴風雨即將來臨。在天晴以後。它們常常伸開翅膀、上下轉動曬太陽。

捕食

它們主要以魚類為食,而且主要以海盜式的搶奪和迫使其他海鳥捕獲的魚類吐出,然後當這些食物還未落入海中之前將它們搶走。它們也在海濱捕食螃蟹和其他甲殼類動物。有時也在海面捕食烏賊。

繁殖

繁殖於熱帶海洋中的海島上。繁殖期為5-12月。營巢于海島樹上或灌叢上,很少在地上營巢。巢由植物枝葉構成。每窩產卵1枚,卵白色,大小為60-64×43毫米。孵化期大約40天。雛鳥晚成性。