臨床表現

表現為婦女絕經期反應如面紅、心煩 情緒不定、失眠多夢代謝機能降低,絕經後皮下脂肪堆積,出現皮下硬結或斑塊自發性疼痛全身不適。伴性功能減退、陰毛、腋毛稀少病程慢性,晚期全身代謝不良 皮下脂肪明顯萎縮,有時可伴有血糖升高或全身消耗現象 。

病因

痛性肥胖病

痛性肥胖病2.神經精神因素實驗及臨床中證實下丘腦在高級神經調節下有調節食慾的中樞,其中腹內側核為飽食中樞(又稱厭食中樞),興奮時有飽感而食慾減退,抑制時食慾大增。腹外側核為食餌中樞(又稱嗜食中樞),興奮時食慾旺盛,抑制時則厭食或拒食。正常情況下二者相互調節,相互制約,當二者功能紊亂時,飽食中樞抑制或食餌中樞興奮均可提高食慾而致肥胖。此外,食餌中樞功能受制於精神狀態,迷走神經興奮而胰島素分泌增多時,常出現食慾亢進;精神過度緊張而交感神經興奮或腎上腺素能神經受刺激時,食慾受抑制。腹內側核為交感神經中樞,腹外側核為副交感神經中樞,二者在本症發病機理中起著重要作用。

3.內分泌因素痛性肥胖者胰島素分泌偏多,促進脂肪合成抑制脂肪分解,另一方面肥胖者又存在胰島素抵抗,脂肪細胞膜上胰島素受體較不敏感,脂肪細胞上單位面積的胰島素受體密度減少,也促進脂肪合成。進食過多可通過對小腸的刺激產生過多的腸抑胃肽,腸抑胃肽刺激胰島β細胞釋放胰島素,同樣促進脂肪合成。隨年齡增高甲狀腺功能、性腺功能亦趨低下時,脂肪代謝發生紊亂,體內脂肪分解減慢而合成增多,使脂肪堆積。

併發症

有時可伴有血糖升高

鑑別診斷

腎上腺皮質功能亢進(Cushing病):為彌漫性脂肪堆積,呈典型的滿月臉,水牛背,皮膚變薄,伴有多毛,痤瘡以及色素沉著等。

診斷

痛性肥胖病

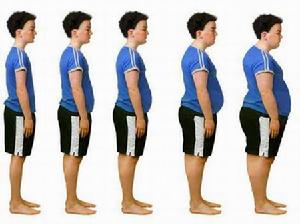

痛性肥胖病1. 好發於絕經期肥胖婦女。

2.損害為皮下大小不等、形狀不規則的結節,觸之似有囊性感,可伴有紅斑或靜脈曲張及陰毛、腋毛脫落,性功能減退,精神紊亂等。

3. 好發於頸部、臀部、軀幹、四肢等脂肪沉著部位,多對稱分布。

4. 皮損有較劇烈的自發痛和壓痛。

5.病程緩慢。晚期可出現營養不良,繼發性高血糖症。

治療與預防

無特殊療法 對症處理 如有內分泌腺功能異常者給予相應內分泌治療

預後:

病程慢性 晚期全身代謝不良,皮下脂肪明顯萎縮,有時可伴有血糖升高,或全身消耗現象。

預防:

目前沒有相關內容描述。

針灸治療

痛性肥胖病

痛性肥胖病取穴:梁丘、公孫、三陰交、內關、豐隆、關元、足三里、天樞、曲池等穴。

專家主張分型取穴:痰濕中阻、脾失健運,取內關、水分、天樞、關元、豐隆(以上用平補平瀉),三陰交、列缺(以上用補法);胃亢脾弱濕熱內蘊,取曲池、支溝、四滿、三陰交(以上用平補平瀉),內庭、腹結(以上用瀉法);沖任失調,帶脈不和,取支溝、中注(以上用平補法),關元、帶脈、血海、太溪(以上用補法);隔日一次,留針半小時,15天為一療程。

(2)耳針:取穴內分泌、腦、肺、胃、口、飢點、渴點、三焦等,用王不留行籽或萊菔子貼埋,或針刺。

(3)按摩患者取臥位,術者按肺經、胃經、脾經、膀胱經走向進行按摩推拿、點穴。

腹部按摩減肥法是一種簡單有效的方法。常用穴位有關元穴、天樞穴、中脘穴。手法有:①二指疊按法:即食指、中指,或無名指重疊置於按摩部位,按的輕重以手下有脈搏跳動和病人不痛為宜,原則是“輕不離皮,重不摩骨”,似有似無;②波浪式推壓法:兩手手指併攏,自然伸直,左手掌置於右手指背上,左右掌指平貼腹部,用力向前推按,繼而左手掌用力向後壓,一推一回,由上而下慢慢移動,似水中的浪花。

病例

痛性肥胖病

痛性肥胖病 痛性肥胖病

痛性肥胖病醫院專家首先查閱了有關藥物副反應的書籍,沒有見到消炎痛、布洛芬可引起脂肪堆積的報導,又查閱了有關肥胖病的資料。《臨床症狀鑑別診斷學》一書中這樣寫到:“痛性肥胖症,又稱Dercum病,是脂肪過多症的一種,主要表現為多發性的脂肪瘤,常呈對稱性分布,有明顯的局部疼痛,且感衰弱無力,常伴有肥胖。患者多為絕經期的婦女,此種病人除絕經過早、性功能減退較早外,無特殊的全身症狀。”

鑒於這些情況,只好著手以中醫理論思維人手,患者有受熱洗冷水浴史,說明寒濕之邪依毛竅進入經絡,使氣血運行不暢,從而發生了肌肉、筋骨、關節疼痛、麻木、重著、屈伸不利等證。至於因疼痛引起的肥胖,可能與其體質狀態有關,痰濕內聚、運化失常,脂膏積留,故疼痛與肥胖並存。

痛性肥胖病

痛性肥胖病麻黃10克,附子10克(先煎),細辛3克,薏米40克,乾薑10克,茯苓10克,蒼朮15克,桃仁6克,紅花6克,川芎10克,黃苹10克,香附15克,乳香3克,川牛膝10克,地龍6克,當歸15克,黃芪30克,秦艽15克,威靈仙15克,炙甘草10克

水煎服,連服7劑,如有效,連服1—3個月,待脂瘤消退,肥胖便可得以控制。以後可改服二陳湯、消瘦丸之類。外用陽和解凝膏和黑退膏外貼。以其它藥物代替消炎痛、布洛芬。遺憾的是我們的回信,猶如石沉大海,無影無蹤,再未聽到她的回信。

一位姓張的男性哮喘病人,平素常服激素,近來周身疼痛,伴有下腹壁及大腿和四肢關節周圍部出現脂肪瘤,體重明顯增加,步履堅艱,哮喘發作時則疼痛加重。為此,內科二組的醫生們就請我們前去會診。經過會診,我們認為這位病人的肥胖、可能是長期服用激素的副作角,周身疼痛可能與骨質脫鈣有關。有關脂肪瘤的問題可與外科、皮膚科聯繫。