概述

心理學圖

心理學圖畢生發展心理學家認為,人的發展和衰老不只是一個生理過程,同時也是社會環境作用的結果。人的身心發展不能脫離某一時代的社會環境。不同年齡階段的人生活在不同的環境之中,所謂人的老年化是因為老一輩人與新一代人具有不同的教育情況、社會背景及文化特點,因而他們之間具有不同的生活習慣和價值觀念。然而青年人卻把上一代人的不同行為表現看作是老年化的結果。事實上,隨著年齡的增長,所謂晶體智力(即言語能力、判斷力及學會的各種技能)並不減退,只有知覺、記憶、運算速度等流體智力有所減退。

由於現代社會的快速進步,社會觀念和技術手段在不斷更新,上一代人所掌握的知識和技能很快就變得無用了,也沒有能夠得到補充和更新,而這卻被青年人看作是老年化的標誌,事實上,人到老年仍有較大的學習潛力,如果能不斷地適應新的社會思想,及時掌握新技能,追隨時代潮流,則必然會延緩“衰老”進程。隨著社會的老年化,老年人的繼續教育將成為適應社會發展的必要手段。

特徵

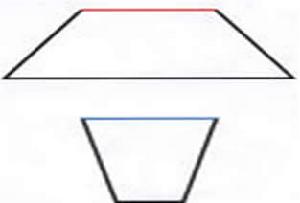

心理學錯覺圖

心理學錯覺圖1、個體心理發展的遺傳與環境、普遍性與特殊性等基本理論問題;

2、個體畢生各種心理能力不同程度的適應性發展趨勢及生命全程的辯證發展;

3、個體畢生發展的縱向性,即心身在生命全程中表現出量和質兩方面的變化,且與年齡的密切關係,既表現出連續性又表現出發展的階段性,形成年齡特徵等。與個體發展心理學類似,只是其更強調整體性和社會性的研究。

發展

心理學圖

心理學圖畢生發展心理學起源於19世紀的兒童心理學,普萊爾1882年出版的《兒童心理》是兒童心理學的奠基著作。美國心理學家G.S.霍爾1904年出版的《青少年:它的心理學及其與生理學、人類學、社會學、性、犯罪、宗教和教育的關係》(又譯《青少年心理學》),將兒童心理學的年齡範圍擴大到青春期;1922年又出版《衰老:人的後半生》,為生命全程研究奠定基礎。精神分析心理學家榮格最早開展對成年期心理發展的研究,提出生命前半生與後半生分期的觀點,認為25歲~40歲是分界年限。

埃里克森在《兒童期與社會》一書中提出人格發展的八階段理論,是該學科較完善的理論,標誌著這一學科的形成。20世紀50年代後,研究者對成人記憶、思維、智力、道德和自我概念等領域開展了廣泛研究,西方已開發國家出現大量這方面的著作。美國學者貝爾特斯是該學科最有影響者,曾於1969年和1972年在西維吉尼亞大學組織三次學術會議,並分別出版論文集《畢生發展心理學:理論與研究》(1970);《畢生發展心理學:方法學問題》(1973)和《畢生發展心理學:人格社會化》(1973)。

20世紀80年代後,該學科得到更進一步的發展,其理論涉及心理活動的多種領域,特別是人格、智力、道德和自我四個方面,相應的理論有:

1、埃里克森的人格發展八階段理論。

2、里格爾的思維發展理論,該理論在皮亞傑思維發展階段理論的基礎上增加辯證運算階段,從而擴展了皮亞傑的認知發展階段,使解釋範圍由兒童認知發展擴展到成人認知發展,並強調了矛盾的作用。

3、埃爾蒙的道德發展理論,該理論基於科爾伯格研究提出三種水平七個階段的新觀點。

4、盧文格的自我發展理論。

研究領域

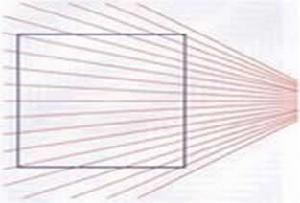

心理學錯覺圖

心理學錯覺圖在畢生發展心理學這個領域中,西德的巴爾特斯(P.B.Baltes)是一個活躍的代表人物,下面主要介紹他的一些基本觀點:

1、個體發展是整個一生的過程,發展中的行為變化可以在人生中任一時候發生。沒有哪一個年齡階段在調節發展的性質中居首要地位。

2、任何一種行為的發展過程都是複雜的,發展不是簡單地朝著功能增長方向的運動,整個發展總是由獲得(成長)和喪失(衰退)的結合組成。

3、心理發展有很大的個體內可塑性(個人內部的可變性),由於個體生活條件和經驗的變化,發展可採取多種形式。

4、發展是由多重影響系統共同決定的,個體發展的任何一個過程是三種影響系統相互作用的產物,它們是年齡階段影響,歷史階段影響和非規範事件的影響。

5、畢生心理發展必需從多學科的角度進行探討,它的研究必需與有關人類發展的其它學科(如人類學、生物學、社會學)結合起來。純心理學的觀點只能描述從孕娠到死亡行為發展的部分表現。

認知發展可塑性及群體效應研究進展

心理學圖

心理學圖越來越多的研究表明,智力有很大的個體內可塑性,即使在生命的後期也是如此。成年人和老年期的干預研究一般都顯示出肯定的效果。巴爾特斯等人的一項研究證實了老年人能在沒有外在指導的條件下獲得訓練的效果,提高液態智力的成績。72個平均年齡72歲的老年人分為兩個實驗組和一個控制組。一個實驗組接受指導性訓練,由專人教授有效地解決問題的技能,並給以解決方法正確性的反饋;另一組則進行自我指導的練習,不對他們提供外界幫助和反饋。結果表明,兩組取得同樣的進步,他們各方面的測驗成績均無差異。這說明老年被試確實具備必需的認知技能和相當的儲備力量,可以依靠自己的力量提高液態智力的。

尼塞爾路德和巴爾特斯研究了青少年個性的發展,樣本是出生時間不同的四個群體(出生於1955,1956,1957和1958年)。在1970,1971和1972年對他們實施三種個性測驗和一種能力測驗。以其中一個方面——獨立性——的結果為例,所有青少年在1970到1972年期間都向獨立性更強的方向發展,這可能和該時期被試的社會文化經驗有關。而且1972年14歲被試的獨立性成績高於1970年和1971年的14歲被試,甚至高於1971年和1972年15歲的成績,表現出明顯的群體影響。其它幾方面的結果也都與此一致。這說明橫斷面的成績差異中很大部分和群體因素有關,而不是由於年齡的增長;青少年個性發展的年齡傾向也依賴於他們所處的歷史時期和接觸到的社會文化。

控制理論

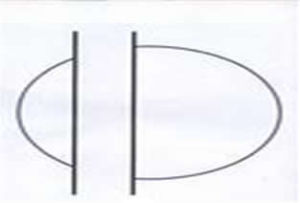

心理學錯覺圖

心理學錯覺圖控制理論以個體與環境的相互關係為著眼點,試圖解釋人與環境的適應性。從畢生發展的觀點來看,對控制發展理論做出創新性貢獻的是Rothbaum等人。他們把控制看作是包括初級控制和次級控制的雙過程結構。初級控制指改變環境的企圖,從而滿足個體的需要和欲望。次級控制指的是適應環境並“順應環境”的企圖。對個體適應而言,初級控制的功能大於次級控制。儘管初級控制對個體發展的適應性意義高於次級控制,並且使用初級控制也更符合個體的本性,然而次級控制的作用(補償、恢復、維持和提高初級控制)對於個體發展也是不能缺少的。

大量有關控制的研究表明,成人期次級控制策略的範圍是十分寬廣的。其中包括自我保護歸因、目標和激勵水平的調整、積極再評價、以有能力的他人自居以及向下的社會比較等。除非到了特別老的年齡外,成人期的初級控制水平是基本保持穩定的;而次級控制水平的發展則不斷上升,並貫穿於整個成人期,甚至是高齡期。例如,有研究表明,與年輕打字員相比,有些年老的打字員打字速度並不慢。原來,年老打字員知道自己手指擊鍵的速度衰退了,於是就在打字前預先看文字,以縮短整個文章的錄入時間。所以儘管人的本性是更願意使用初級控制,但從適應功能上來說,在整個生命過程中,初級控制與次級控制是相互攜手,共同通過選擇與補償最佳化個體的發展。

發展趨勢

心理學圖

心理學圖畢生發展的總體框架——生物和文化共同進化的結構

從進化論和個體發展觀角度,德國的P.B.Baltes等人提出了一個個體畢生發展的總體框架——生物和文化共同進化的結構。他們強調人的行為是生物----基因的和社會----文化的過程與條件的共同建構的結果。這一總體框架是畢生發展理論的第一個層次,它包括三個基本原理,這三個原理從總體上描述了生物和文化在一生中的動力學關係。第一個原理是進化選擇的優勢隨年齡增長而衰退第二個原理是對於文化的需求隨年齡增長而增長第三個原理是文化的效能隨年齡增加而下降,即文化的補償效率和個體的可塑性程度在下降。根據畢生發展的總體框架,在個體一生中對上述三種目標的相對資源配置存在一個系統轉換,即資源從成長向保持和喪失造成的調整轉移。在兒童期,主要的資源配置給成長;在成年期,則配置給保持和恢復;在老年期,則主要給因喪失而調整。

畢生發展的元理論——帶有補償的選擇性最最佳化

帶有補償的選擇性最最佳化模型(SOC)將上述畢生發展的結構框架套用於建構一個發展的總體模式的結果,在此模型中,選擇是指根據可供選擇的範圍來考慮如何使用有限資源的過程,它主要涉及發展的方向、目標和結果問題;最最佳化是指獲取、改進和維持那些能有效達到期望結果,並避免非期望結果的手段或資源,與最最佳化有關的成分會隨著領域、發展狀態、年齡的不同而變化;補償是由資源喪失引起的一種功能反應,事實上,選擇、最最佳化和補償三者的邏輯身份是不斷變化的。比如,補償反應在達到自動化之後,就可以成為實現最最佳化的一個手段。

SOC模型並不詳述發展的具體目標和結果,而是著意於描述三者是如何協調而產生期望的發展結果,同時使不期望的情況最小化。SOC理論既有普遍性,又有相對性,它的普遍性在於選擇、最最佳化和補償三者之間的協調不是人類的老化過程所獨有的,而是內在的存在於任何發展過程中;它的相對性在於SOC過程因人而異,因情景、領域不同而不同。正是由於它具有系統性、普遍性、相對性和開放性,因此它有望成為發展的元理論。

結論

心理學錯覺圖

心理學錯覺圖畢生發展心理學是以一大組每一條都不新穎但合併起來卻有很強指導意義的觀點和命題為標誌的專業領域。現在這組鬆散的觀點逐漸系統化為一個畢生發展的總體框架和SOC理論。生物和文化共同進化的總體框架揭示了兩個個體發展最大影響因素——生物和文化之間的動力關係,由於它的一般性和廣泛性,對任何發展理論都具有一定指導意義。

另外,兒童發展研究越來越在畢生發展學者提出的概念和方法上發展。沒有兒童心理發展的知識,沒有兒童發展研究的基礎,我們就不可能有滿意的畢生心理發展的說明;同樣,不把兒童期放在畢生發展中考察,沒有兒童發展在一生髮展中作用的論述,我們也就不可能有兒童心理發展的全面理論,無法對兒童發展有充分的理解。

總之,畢生發展心理學的興起在理論、研究、方法和實踐等方面都有積極意義,但它仍然有待於進一步完善。首先,畢生發展心理學的理論工作仍多於實驗性研究,它的許多觀點尚有待於具體材料的支持和實驗研究的驗證。其中還有不少需要進一步探討的問題,如個體心理發展的可塑性、變異性、受歷史階段的影響等一般原則在心理發展各個方面是否有不同的重要性和不同的表現;其次,它需要進一步跨學科、跨文化的聯合研究,特別是生理學和文化心理學的支持;最後,接受畢生發展心理學的一些基本觀點是否會導致把人的心理發展看成是無規律可循、沒有任何限制的變化過程等這些問題也有待我們今後努力探討和解決。

階段

畢生發展心理學是研究人類個體心理發展規律的科學。按照人生髮展的各個階段,可分為乳兒心理學、嬰幼兒心理學、學齡兒童心理學、少年心理學、青年心理學、成年心理學和老年心理學。分別研究各年齡階段的心理特點及其形成規律。