簡介

隋·王通 撰 宋·阮逸 注 文中子中說

隋·王通 撰 宋·阮逸 注 文中子中說王通,《隋書》無傳,新、舊《唐書》王績、王勃、王質傳中雖均曾提及,然皆極簡略,稱其為隋末大儒而已。參考其它文獻,我們大致可以知道:王通出生在官宦世家,其父王隆,曾於隋開皇初,以國子博士待詔雲龍門,向隋文帝奏《興衰要論》七篇,“言六代之得失”,頗為隋文帝所稱道。王氏家學淵源深厚,所以王通從小就受到儒學的薰染。《中說·立命篇》有“夫子十五為人師”的記載,可見王通少年時即精通儒學,學問極好。

據說在隋文帝仁壽三年(603),王通曾經“西遊長安,見隋文帝,奏太平十二策,尊王道,推霸略、稽今驗古”。但沒有受到重用。大約是由於同鄉薛道衡的推薦,才被授以蜀郡司戶書佐、蜀王侍郎。王通並不滿意,所以不久就“棄官歸,以著書講學為業”。

王通棄官歸鄉後,便潛心鑽研孔子的“六經”,據說曾經受書於東海李育、學詩於會稽夏典,問禮於河東關子明,正樂於北平霍汲,考易於族父仲華。經過一番研究,王通自覺很了不起了,便以“聖人”自居,模仿孔子,作《王氏六經》,或稱《續六經》。並開始在家鄉的白牛溪聚徒講學,“門人常以百數,唯河南董恆、南陽程元、中山賈瓊、河東薛收、太山姚義、太原溫彥博、京兆杜淹等十餘人為俊穎,而以姚義慷慨,方之仲由;薛收理識,方之莊周。”這個記載大體是可信的。後世附會唐初名臣房玄齡、魏徵等也是王通弟子,顯然是胡拉硬扯的偽造。

王通好自求名,模仿孔子作《續六經》,在河汾講學時,便以“王孔子”自詡。這樣一個華而不實的人,他的《續六經》自然不會有什麼學術價值,所以在唐代就大多散失無存了。今存《元經》一書,題王通撰,薛收傳,阮逸注,實出於偽造,前入辨之已明。

附《中說》王通

文中子·王通

文中子·王通文中子,王氏,諱通,字仲淹。

其先漢征君霸,潔身不仕。十八代祖殷,雲中太守,家於祁,以《春秋》《周易》訓鄉里,為子孫資。十四代祖述,克播前烈,著《春秋義統》,公府辟不就。九代祖寓,遭愍、懷之難,遂東遷焉。寓生罕,罕生秀,皆以文學顯。秀生二子,長曰玄謨,次曰玄則;玄謨以將略升,玄則以儒術進。

玄則字彥法,即文中子六代祖也,仕宋,歷太僕、國子博士,常嘆曰:“先君所貴者禮樂,不學者軍旅,兄何為哉?”遂究道德,考經籍,謂功業不可以小成也,故卒為洪儒;卿相不可以苟處也,故終為博士,曰先師之職也,不可墜,故江左號王先生,受其道曰王先生業。於是大稱儒門,世濟厥美。先生生江州府君煥,煥生虬。虬始北事魏,太和中為并州刺史,家河汾,曰晉陽穆公。穆公生同州刺史彥,曰同州府君。彥生濟州刺史,一曰安康獻公。安康獻公生銅川府君,諱隆,字伯高,文中子之父也,傳先生之業,教授門人千餘。隋開皇初,以國子博士待詔雲龍門。時國家新有揖讓之事,方以恭儉定天下。帝從容謂府君曰:“朕何如主也?”府君曰:“陛下聰明神武,得之於天,發號施令,不盡稽古,雖負堯、舜之姿,終以不學為累。”帝默然曰:“先生朕之陸賈也,何以教朕?”府君承詔著《興衰要論》七篇。每奏,帝稱善,然未甚達也。府君出為昌樂令,遷猗氏、銅川,所治著稱,秩滿退歸,遂不仕。開皇四年,文中子始生。銅川府君筮之,遇《坤》之《師》,獻兆於安康獻公,獻公曰:“素王之卦也、何為而來?地二化為天一,上德而居下位,能以眾正,可以王矣。雖有君德,非其時乎?是子必能通天下之志。”遂名之曰通。

開皇九年,江東平。銅川府君嘆曰:“王道無敘,天下何為而一乎?”文中子侍側十歲矣,有憂色曰:“通聞,古之為邦,有長久之策,故夏、殷以下數百年,四海常一統也。後之為邦,行苟且之政,故魏、晉以下數百年,九州無定主也。上失其道,民散久矣。一彼一此,何常之有?夫子之嘆,蓋憂皇綱不振,生人勞於聚斂而天下將亂乎?”銅川府君異之曰:“其然乎?”遂告以《元經》之事,文中子再拜受之。

十八年,銅川府君宴居,歌《伐木》,而召文中子。子矍然再拜:“敢問夫子之志何謂也?”銅川府君曰:“爾來!自天子至庶人,未有不資友而成者也。在三之義,師居一焉,道喪已來,斯廢久矣,然何常之有?小子勉旃,翔而後集。”文中子於是有四方之志。蓋受《書》於東海李育,學《詩》於會稽夏琠,問《禮》於河東關子明,正《樂》於北平霍汲,考《易》於族父仲華,不解衣者六歲,其精志如此。仁壽三年,文中子冠矣,慨然有濟蒼生之心,西遊長安,見隋文帝。帝坐太極殿召見,因奏《太平策》十有二,策尊王道,推霸略,稽今驗古,恢恢乎運天下於指掌矣。帝大悅曰:“得生幾晚矣,天以生賜朕也。”下其議於公卿,公卿不悅。時將有蕭牆之釁,文中子知謀之不用也,作《東征之歌》而歸,曰:“我思國家兮,遠遊京畿。忽逢帝王兮,降禮布衣。遂懷古人之心乎,將興太平之基。時異事變兮,志乖願違。吁嗟!道之不行兮,垂翅東歸。皇之不斷兮,勞身西飛。”帝聞而再征之,不至。四年,帝崩。

大業元年,一征又不至,辭以疾。謂所親曰:“我周人也,家於祁。永嘉之亂,蓋東遷焉,高祖穆公始事魏。魏、周之際,有大功於生人,天子錫之地,始家於河汾,故有墳隴於茲四代矣。茲土也,其人憂深思遠,乃有陶唐氏之遺風,先君之所懷也。有敝廬在茅檐,土階撮如也。道之不行,欲安之乎?退志其道而已。”乃續《詩》《書》,正《禮》《樂》,修《元經》,贊《易》道,九年而六經大就。門人自遠而至。河南董常,太山姚義,京兆杜淹,趙郡李靖,南陽程元,扶風竇威,河東薛收,中山賈瓊,清河房玄齡,巨鹿魏徵,太原溫大雅,潁川陳叔達等,鹹稱師北面,受王佐之道焉。如往來受業者,不可勝數,蓋千餘人。隋季,文中子之教興於河汾,雍雍如也。

大業十年,尚書召署蜀郡司戶,不就。十一年以著作郎、國子博士徵,並不至。

十三年,江都難作。子有疾,召薛收,謂曰:“吾夢顏回稱孔子之命曰:歸休乎?殆夫子召我也。何必永厥齡?吾不起矣。”寢疾七日而終。門弟子數百人會議曰:“吾師其至人乎?自仲尼已來,未之有也。《禮》:男子生有字,所以昭德;死有謚,所以易名。夫子生當天下亂,莫予宗之,故續《詩》《書》,正《禮》《樂》,修《元經》,贊《易》道,聖人之大旨,天下之能事畢矣。仲尼既沒,文不在茲乎?《易》曰:‘黃裳元吉,文在中也。’請謚曰文中子。”絲麻設位,哀以送之。禮畢,悉以文中子之書還於王氏。《禮論》二十五篇,列為十卷。《樂論》二十篇,列為十卷。《續書》一百五十篇,列為二十五卷。《續詩》三百六十篇,列為十卷。《元經》五十篇,列為十五卷。《贊易》七十篇,列為十卷。並未及行。遭時喪亂,先夫人藏其書於篋笥,東西南北,未嘗離身。大唐武德四年,天下大定,先夫人返於故居,又以書授於其弟凝。

文中子二子,長曰福郊,少曰福畤。

相關研究

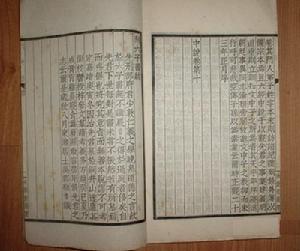

中說卷十圖影

中說卷十圖影研究王通的思想,主要依靠《中說》一書。《中說》一書,有人疑其為偽作,但大多數學者認為,此書雖非王通所作,但其原本是王通門弟子姚義、薛收彙編而成的,大體上是弟子們對其師言行的回憶和追錄。不過,此書到了王通之子王福寺手裡後,福寺對其重新分類編排,在這個過程中,加進了許多吹噓王通的不實之詞,以至後人疑其為偽作。其實,《中說》還是有一定價值的,朱熹就講過:“《中說》一書如子弟記他言行,也煞有好處。雖雲其中是後人假託,不會假得許多,須具有個人坯模,如此方裝點得成。”這個說法是有道理的。

《中說》所反映的王通思想,還是有許多可貴之處的。王通在政治上,以恢復王道政治為目標,倡導實行“仁政”,主張“三教合一”,基本上是符合時代潮流的,有進步性;在哲學上,王通致力於探究“天人之事”,圍繞“天人”關係這個核心,闡述了他關於自然觀、發展現、認識論和歷史觀等方面的思想,表現了樸素唯物主義的傾向和主變思想,在文學上,王通論文主理,論詩主政教之用,論文辭主約、達、典、則,主張改革文風。這些都有一定的進步意義。

文中子研究·歷史與現狀

【摘要】在中國學術史上、在儒學的發展史中,文中子王通都占據著重要的地位,對後世的思想界產生了很大的影響。但於文中子的研究,相對其他儒家學者來說一直比較薄弱,亦存在著一些疑團和迷霧,在作深入研究之前,展望一下文中子研究的歷史與現狀是很有必要的。

文中子王通,隋代大儒,就連宋代出現的幼學蒙書《三字經》中亦有“文中子,及老莊”,在宋代人的意識中,王通在中國學術史的發展中有著很重要的地位。從儒學發展史來看,王通是從漢晉經學向宋明理學過度的關鍵人物,他以不同於經學的學術形式,在隋末產生了很大的影響,至中晚唐形成了儒家子學的復興。宋明理學諸儒兼具經學的特點,皆源自於王通之學。在南北朝到唐的學術演變過程中,王通具有變革性的作用,並對中國以後學術的發展具有重要的作用,許多學者在他們以後的論著中都不同程度地涉及到文中子。宋代學者高似孫在《子略》中,以學術史的眼光給王通以突出的地位,他說:“嗚呼,蓋自孟子歷兩漢數百年而僅稱揚雄,歷六朝數百年而僅稱王通。歷唐而三百年而唯一韓愈,六經之學,其著於世者若此已是匪難乎。”[1]當今著名學者霍松林先生,在《唐代文學的文化精神》一書的序中說:“王通是孟子以後最大的一位儒者”。[2]所以,對在中國哲學史和中國學術史上具有這么重要的人物進行研究是很有意義的。自唐以來,學者們就非常重視對文中子的研究,但是真正深入研究的人並不多,主要原因是成書於唐初的《隋書》隻字不提王通,致使疑信者參半。近人研究哲學思想,亦有疑之而一字不錄者,如周谷成《中國通史》、范文瀾《中國通史簡編》、岑仲勉《隋唐史》、侯外廬主編《中國思想通史》、任繼愈《中國哲學史簡編》等。有雖信之,而寥寥數語、論而不證,如鄧之誠《中華二千年史》。有大言坐實,謂其書足以“表現一個時代的社會意識形態”者,如呂振羽《中國政治思想史》。雖然文中子研究中有不同的聲音,但今天的大部分學者基本上還是肯定文中子其人其書的。

關於文中子的研究可分以下幾個階段。

一、唐代的文中子研究

在這一個時期,人們逐漸認識到王通在學術史上的重要性,並給予很高的評價,但還未進入真正的研究。此階段屬文獻著錄時期,記載王通事跡的主要文獻有:

1.初唐:文獻中主要是對王氏家人、門人和友人的記載,如王績《游北山賦並序》、《負苓者傳》、《與陳叔達重借隋紀書》、《答處士馮子華書》、《仲長先生傳》、《答程道士書》,王勃的《倬彼我系》、《續書序》。另外還有楊炯的《王勃集序》,呂才的《王無功文集序》,陳叔達的《答王績書》,薛收的《隋故征君文中子碣碑》,杜淹的《文中子世家》。初唐之後有一百多年,文獻中不見王通的記載,其中原因亦如墨學的流傳,章太炎的《菿漢昌言·連語一》說:“墨家至漢不傳,……則墨亦併入儒矣。”文中子不顯於初盛唐,其因一在於王通思想的超前性,二在於初唐重道,又崇實用之學,而盛唐重佛,故王氏之學不顯於其時也。

2.中晚唐:這一時期的文獻記載較多,王通在唐王朝出現衰敗之象後才引起人們的注意,在他們為了療治社會疾患、尋找出路的心態下,發現了王通通經致用的價值,王通的本乎道、重政教、宗經復古的思想也就成為天寶以後創作理論上的主張。在這一階段,多是肯定文中子,記載文中子的主要文獻有劉禹錫的《唐故宣歙池等州都團練觀察處置使宣州刺史兼御史中丞贈左散騎常侍王公神道碑》,李翱的《答朱載言書》、《讀文中子》,劉賁讀《文中子》時的記載(見北宋初錢易《南部新書》戊),裴延翰的《樊川文集序》,皮日休的《文中子碑》、《請韓文公配餉太學書》,陸龜蒙的《送豆盧處士謁宋丞相序》,司空圖的《文中子碑》、《三賢贊》,徐鉉《舒州新建文宣王廟碑序》。劉昫的《舊唐書》記載到王通的事比較分散,有《王績傳》、《王勃傳》、《王質傳》、《隱逸傳》、《文苑傳》、《經籍志》。在《王勃傳》中說王通“自有傳”,應該是另有專傳,但後來卻無傳,這種現象在二十四史中屢有發生,《舊唐書》中亦有幾例。其它如《晉書·馮沈傳》云:“沈兄恢,自有傳。”《殷顗傳》云:“弟仲文、叔獻,別有傳。”實際上均無傳。這說明作者原計畫是給這些人立傳的,是有過此計畫的,不知什麼原因沒有寫。《舊唐書·玄宗紀》中有:“開元二十九年崇玄學,置生徒,令習老子、莊子、列子、文中子。每年準明經例考試。”這裡的“文中子”應為“文子”,《舊唐書》所記有誤。這一時期的文獻除了記載事跡,還對文中子的學術地位給予了極高的評價,皮日修在《文中子碑》中說:“孟子之門人鬱郁於亂世,先生之門人赫赫於盛時,較其道與孔孟,豈徒然哉?設先生生於孔聖之世,余恐不在游、夏之亞也,況七十子歟!惜乎德與命乖,不及睹吾唐受命而歿。苟唐得而用之,貞觀之治,不在於房、杜、禇、魏矣!……先生之功,莫之與京。[3]”

在唐代的這些文獻中,既有記王通其人的,又有記其書《中說》、《續六經》的,還記載了後人疑其偽書而流傳至今的《元經》。這些記載中,一為王通的後人所記,一為其它文人學者所記,從未有人懷疑過其人其書。這些詳實的文獻,都為我們後面的辨偽工作提供了堅實的基礎。

二、宋代的文中子研究

此階段屬注釋、整理和簡單評價時期。儒家的思想家們對王通與《中說》基本上持肯定態度,由於他們未能從考據方面解決王通與《中說》的真偽問題,因而也就未能取得一般學者的信服,不過他們從思想價值和學術價值方面來理解,並肯定了王通思想的意義。

1.宋初人們對王通其人其書是不容置疑的。柳開自20歲起景仰文中子王通及其著作,曾多次易名,舊號“東郊野夫”,後改為“補亡先生”,不久又易名柳開,字仲塗。他自述道:“補亡先生舊號東郊野夫者,既著野史後,大探六經之旨,已而有包括揚、孟之心,樂為文中子王仲淹齊其述作,遂易名曰開,字仲塗。其意謂:將開古聖賢之道於時也,將開今人之耳目聰且明也,必欲開之為其塗矣,使古今由於吾也,故以仲塗字之,表其德焉。[4]”比柳開稍晚的石介(宋初三先生之一)是宋代理學的啟迪者,他亦未懷疑過王通的存在。他說:“文中子以太平之策十有二篇乾隋文帝,不遇,退居河汾之間,續《詩》《書》,正《禮》《樂》,修《元經》,贊《易》道,九年而《六經》大就。[5]”在歐陽修、宋祁撰的《新唐書》中,《王勃傳》、《王質傳》中記有王通,《隱逸傳》、《文藝傳》亦有記載。新舊《唐書》不為立傳,是因為王通不屬於唐人,他卒於隋大業十三年,尚未入唐。而《隋書》不為王通立傳,清人王士禎以為:“唐初修隋史,不為文中子立傳,千古疑之。”(《香祖筆記》卷三)《隋書》不為王通立傳,唐史補之,猶漢末人未入《後漢書》而入於《三國志》。至於《隋書》隻字未提王通,我認為原因有二:一是杜淹與長孫無忌有矛盾,王氏兄弟亦皆不用,修《隋書》者陳叔達、魏徵皆懼長孫無忌,因長孫是皇后之兄,且對唐有佐命之勛,功居第一;再者叔達、魏徵在王通弟子中關係稍遠,其內心未必願為弟子,此不為王通立傳之由。但由此引起人們對王通其人其書的猜疑,我們看《史記》也未為墨翟、公輸、宋鈃、尹文立傳,還有列禦寇、惠施亦無傳,難道能否認其它文獻的記載嗎?若以正史中的正傳為繩,可信之古人能有幾何!

2.給王通以應有的學術地位。程頤門人:“問王通,曰:隱德君子也。當時有些言語,後來被人傅會,不可謂全書。若論其粹處,苟非旬、揚所及也。[6]”朱熹在《近思錄》、《朱子語類》等多處言及文中子,評價亦較為公允,他說:“王通極開爽,說得廣闊。緣它於事上講究得精,故於世變興亡,人情物態,更革沿襲,施為作用,先後次第,都曉得,識得個仁義禮樂都有用處。若用於世,必有可觀。只可惜不曾向上透一著,於大體處有所欠缺。[7]”“王通見識高明,如說治體處極高,但於本領處欠。如古人明德、新民、至善等處,皆不理會。[8]”陸九淵對王通的評價是單刀直入的,他說:“孟子之後,以儒稱於當世者,荀卿、揚雄、王通、韓愈四子最著。[9]”史學家司馬光見正史未為王通立傳,故作《文中子補傳》,[10]以補其缺。但在學術史上,司馬光對王通所持是一種謹慎而又重視的態度,他雖然對《隋書》不載王通一事疑而不解,但仍然採取了《中說》及其附錄《文中子世家》中的材料。他將“詣闕獻《太平十二策》”等事跡,以及通與弟子賈瓊的一段對話,編進《資治通鑑》。[11]司馬光以史學家特有的眼光,敏銳地覺察到王通在歷史上的真實存在及其文化意義,所以就在《資治通鑑》記載了王通,並撰寫了《文中子補傳》,傳中云:“余讀其書,想其為人,誠好學篤行之儒。惜也,其自任太重,其子弟譽之太過,使後人莫之敢信也。余恐世人譏其僭而累其美,故采其行事與理可通,而所言切於事情者著於篇,以補《隋書》之缺。”[12]在宋以後的史學家中,唯有司馬光給王通以重視。現代史學家陳寅恪亦為重視,但相比之下,陳寅恪更多的是採取一種審慎的存疑態度,他說:“世傳隋末王通講學河汾,卒開唐代貞觀之治,此固未必可信。[13]”但在詩文中,陳寅恪對王通極為仰慕,視之為自己生平的典範。宋人高似孫在《子略》中記載王氏著書及卷數,並在學術史當中給以崇高的地位。《宋史·儒林傳》記陳亮“其學自孟子之後惟推王通”。龔鼎臣《東原錄》於王通有載,王清明的《揮麈錄》、張洎的《賈氏譚錄》皆於王通有推崇溢美之辭。《賈氏譚錄》云:“吳箕常談孔子不喜與人辯,孟子好與人辯是非,文中子復不喜與人辯,其學孔子之道者歟!或曰:孟子之時,冀以明其教也。文中子遭亂世而退河汾,宜乎不為之辯也。[14]”金人明昌初的《闕里志》,劉祁的《潛歸志》,皆有讚美之語。宋人言及王通的還有蘇軾,其文見《宋文鑒》卷一百十一,劉弇的《龍雲集》(卷二十八),李覯的《讀文中子》(《李直講集》),孫復的《與張涃書》(《宋文鑒》、《宋元學案》)。《崇文總目》有“文中子中說十卷”,《宋史·藝文志》載:“王通《元經薛氏傳》十五卷,王通《文中子中說》十卷,宋阮逸注,宋鹹《過文中子》十卷,司馬光《文中子補傳》一卷,龔鼎臣《中說解》十卷。”

3.文中子注本的出現。對文中子其書的注釋,有阮逸的《中說注》、《元經注》(現流傳注本,《四庫總目》有記),宋人王觀國承認阮逸注《文中子》,但是他不贊同阮逸給每篇的命名的做法,王觀國說:“阮逸注《文中子》,又作敘篇,……阮氏不察,乃以《文中子》十篇作《敘篇》,曲折傅會而為之說,則誤矣。今世傳《杜子美詩集》,第三十卷首二十餘篇,皆以兩字為題,如《宿昔》、《能畫》、《鬥雞》、《鸚鵡》之類,皆非本題,祥其詩意,皆追憶開元之盛,嘆天寶之亂,子美初必各自有題,後之編類者失其本題,但取篇首二字為題耳,恐誤後生學詩者。[15]”暫且不管他對《文中子》題名的看法,起碼他是承認阮逸注《文中子》的。龔鼎臣亦有注本,龔注本以甲乙冠篇。南宋陳亮見龔氏注本與阮氏注本有異,隨後即類次《文中子》。他說:“余以暇日,參取阮氏、龔氏本,正其本文,以類相從,次為十六篇,其無條目可入,與凡可略者,往往不錄,以為王氏正書。[16]”龔氏解本惜已不存,但《困學紀聞》所引,略存數條,李格非為龔本寫有跋語,其文云:“龔自謂明道間得唐本於齊州李冠,比阮本改正二百餘處。[17]”

4.文中子研究中的疑偽思想。宋人於王通有疑者,實始於司馬溫公,其後有洪邁、晁公武、朱熹、王應麟等。洪邁《容齋隨筆》、張淏《雲谷雜錄·讀文中子》、王應麟《困學紀聞》中的《讀文中子》、晁公武的《郡齋讀書志》和陳振孫《書錄解題》,疑其書有不同程度的偽。這一方面是《中說》非王通自著,屬家人及弟子所記,本身有錯亂之處,另一方面是《隋書》中沒有王通的傳記,才導致人們對文中子的懷疑。論者有以《中說》誤者,其實未必有誤,徐朔方先生在《王通門人辨》一文中,已駁《郡齋讀書志》卷三之誤和宋邵博《聞見後錄》卷二之誤[18]。霍松林先生在《唐代文學的文化精神》的序文中也說:“《隋書》不載王通,是由於王凝獲罪長孫無忌。”[19]所以,研究中應該尊重但又不迷信大家和文獻的記載。我認為其中的主要原因關乎宋人的治學精神,宋人好思辯,標新立異,不惜妄語。馬宗霍說:“宋人經學,其有不守陳義,自辟新術,非一家一派所得而囿者。”又說“宋儒治經,不惟喜好奇為異於前也,尚有二事頗足以啟後人之議,其一曰疑,其一曰改經。”[20]宋中後期以至明,本來就學風空疏,學者束書不觀,好立異自新,故於宋人之言應慎之。宋人章如愚從文中子《贊易》、《續書》、《續詩》、文中子言《周禮》、《元經》等方面進行了考證[21],雖然材料多來源於《中說》,但亦發明之處。對於《元經》的真偽,學者們所認為的有力證據是避諱的問題,關於這一點人們多沿用陳振孫的說法,陳振孫謂:“唐神堯諱淵,其祖景皇諱虎,故《晉書》戴淵、石虎皆以字行。薛收唐人,於傳稱戴若思、石季龍宜也。《元經》作於隋世,乃亦云若思,逸之心勞日拙蓋不能自掩矣。[22]”筆者翻檢明萬曆刊本《漢魏叢書》所收的《元經薛氏傳》,發現經和傳中都有不避諱的現象,如經文中有三次出現“劉淵”一名,四次出現“石虎”一名,“趙虎”一名出現一次,薛收的傳中也相應出現。按陳振孫的說法,既是阮逸偽作,何以“劉淵”、“石虎”、“趙虎”不避諱呢?後人不察,沿習以用,雖使謬誤流傳。

三、明清時期的文中子研究

金元時期的研究材料很少見到,只有元初的馬端臨在《文獻通考》中集有前朝學者對《中說》及《元經》的評價。

1.明代的文中子研究。明代對文中子王通的研究,既有公允之言,亦有懷疑之微辭。王陽明《傳習錄》里和弟子的問答中,對王通既有頌詞,又言其“擬經”,但亦云“擬經恐未可盡非”。宋濂在《諸子辨》中不相信《中說》為阮逸偽作,但認為是王通其子偽造。李贄在《藏書》(卷三十三)中記及王通之事、著述和弟子,在《史綱評要》(卷十六《隋紀》)中記了王通教學之事。崔銑有《中說考》,可以說是在阮、龔作注之後,真正進入研究的一部著作,其序存在《洹詞》卷五。他在序中分析了王通其書為何流傳甚難,為何知者寡而罪者多(如僭經、擬孔子、學不師聖、仿《論語》、文又駁雜),崔銑在序中說:“銑為別白其詞,權量其旨,類分為三:曰內,曰外,曰雜。”與宋陳亮的《中說》類次意同。莫友芝的《郘亭書目》載《中說考》七卷,莫友芝說:“明崔銑撰,與此文所記,凡二十篇不同。”《永樂大典》6838卷中收有:司馬光的《文中子補傳》,司空圖的《文中子碑》,皮日修的《文中子碑》,宋釋契嵩的《文中子碑》,還有一些是從書、志中摘出的有關文中子的論述,如《能改齋漫錄》、《元一統志》、《河中縣志》、《書文中子傳後》、《資治通鑑·隋高祖紀》、孔平仲《雜說》、《王福畤記》、鄭內翰《鄭溪集》、《朱子語續錄》、《山堂考索》、《黃氏日抄》、龔鼎原《東原錄》、《賈氏譚錄》、《楊龜山語錄》、《程氏遺書》、《史子朴語》、《容齋隨筆》。另外,《永樂大典》在《事實》的題目下,分道德、學業、禮樂、教學、言語、著書、獻策、不仕、通類等九類,從《中說》、《世家》、司空圖《文中子碑》等文中,摘出一些事實,以證其類。對於《元經》從宋到明的學者們基本上認為是偽的,胡應麟在《四部正偽》中的觀點亦淵於陳振孫,鮮有新說。

2.清代的文中子研究。清代對王通其人其書的看法,真偽存半。所論者有顧炎武的《日知錄》,俞正燮的《癸巳存稿》(卷十四),俞樾的《讀文中子》,朱彝尊的《經義考》(余嘉錫在《四庫提要辨證》中已辨其偽),周中孚的《鄭堂讀書記》(卷十六),姚際恆的《古今偽書考》列為偽書,李慈銘的《越縵堂讀書記》,章學誠的《文史通義·校讎通義》,《四庫全書》、《四庫總目提要》,以上書中所論比較客觀。但是清代辨偽大家閻若璩在《潛丘札記》中引《中說》多至十餘條,無一語及其真偽問題。清人多疑文中子書者,其因在於考據學家多崇漢學,不肯讀唐以後人書。

四、近代迄今的文中子研究

1.片斷式研究:就是在其它的書或文章中論及文中子的,這方面有梁啓超的《歷史研究法·史料辨別》,章太炎的《檢論·案唐》、《菿漢三言》(章氏為古文學之餘,於通之言,多所不實)。有的書列章或節來講,研究哲學思想的有:日本渡邊秀方的《中國哲學史》,謝元量的《中國哲學史》、台灣李世傑、沈秋雄的《中國歷代思想家》(二十)。劉尉林、趙宗正主編的《中國儒家學術史》(第二十二章),主要講王通的儒學思想,與次相同的還有許凌雲的《中國儒學史》(隋唐卷)。任繼愈主編的《中國哲學發展史》(隋唐卷)主要介紹王通的哲學與新經學思想。研究文學的有:謝無量的《中國文學史》,曾毅的《中國文學史》。賈晉華的《唐人集會總集與詩人群研究》,這本書以比較大的篇幅來研究河汾作家群,通過對這一作家群及作品的稽考和評述,來探討它對隋唐之際文學發展的影響,而這一作家群是以王通講學河汾為背景,由王氏兄弟、門人弟子及河東文士組成的。作者從一個新穎的角度來研究王通,對我們的研究有一定的啟發,鄧小軍先生的《唐代文學的文化精神》也是從這一視角出發,不過比賈著的研究更為深入和紮實。研究文學理論的有:羅宗強的《隋唐五代文學思想史》(第一章《隋代文學思想》),王運熙、顧易生主編的《中國文學批評通史》三(隋唐五代卷)。研究教育思想的有:毛禮銳、沈灌群主編的《中國教育通史》(第二卷)的第六章《隋唐的教育》中有一節專講王通的教育思想。李國鈞、王炳照總主編的《中國教育制度史》(第二卷)。還有一些數據中講到王通與中國的私學或中國的書院。

2.專著式研究:桐城汪吟龍,於文中子研究最為用功,有《文中子考信錄》,其書分人考和書考兩部分,收集材料最為廣博,他以堅實的文獻考證作基礎,得出了比較公允的結論。王立中的《文中子真偽匯考》一書,篇幅不大(僅34頁),承認有王通其人,但於其書所持態度與《四庫提要》同。這兩部書均收入王雲五主編的《國學小叢書》。

近些年來,文中子研究領域裡主要的著作,大陸方面有尹協理、魏明先生的《王通論》,書中有考證,也有思想研究,但主要內容是關於政治、哲學、倫理等方面的。但是這本書是迄今文中子研究中最有學術價值的一部著作,在考證方面材料比較詳實,亦有突破之處,不過考證時所用材料來源不足,尤其是對原始文獻的利用,關於這一點鄧小軍先生已經指出,[23]我也認同這一看法。文中子研究的另一力作是鄧小軍先生的博士論文《唐代文學的文化精神》,該書雖然是研究唐代文學的,但他把對文中子的研究作為研究唐代文學的基石,書中第一章用大量的篇幅來研究文中子,無論考證還是在思想已經方面,都有一定的學術推進。雜誌期刊上,近些年來發表的有關文中子研究的文章很少,且偏重於王通教育思想方面的研究,較有學術價值的是王冀民、王素先生的《文中子辨》,[24]徐朔方先生的《王通門人考辨》,段熙仲的《王通王凝資料正偽》[25]。台灣方面有駱建人的《文中子研究》(台灣商務印書館,1989年版),這本書偏重於文獻方面的研究,於版本的蒐集較為全面,考證時所用原始材料較多,有相當高的學術價值。

總之,自近代迄今,人們開始從各個方面研究文中子王通,最近文獻注釋學方面還出版了鄭春穎的《文中子中說譯註》(黑龍江人民出版社,2003年版),此屬普及性讀物。

五、過去研究的不足

其一,以前對文中子的研究多局限於其人其書真偽的爭論,也取得了一定的成績,學術界已基本上承認王通與其《中說》,並予以充分的肯定。但是,仍有部分人還是堅持宋鹹以來的觀點,疑人疑書,如王冀民、王素的《文中子辨》就持此看法,段熙仲的《王通王凝資料正偽》(《文史》第二十七輯)亦持懷疑態度。所以,還有必要進一步做一些基礎性的工作,從原始文獻出發進行翔實地考證。

其二,缺乏對王通的另一部著作《元經》的考證。人們多沿襲陳振孫《書錄解題》、晁公武《郡齋讀書志》的說法,《四庫總目提要》亦持其論,沒有人懷疑過。學者們多以《唐志》不載為由,從而判定其偽,拒絕接受,沒有進行過詳實的考證。

其三,忽視對《續六經》文本本身、寫作體例的研究。《續六經》在唐代末期還存在,五代以後佚失,但從《中說》中可以看出其基本的梗概。

其四,對《中說》文體的分析研究尚未展開,人們多以體仿《論語》作結。《中說》除了對話特徵而外,有許多既含哲理又文字優美的句子,值得從散文的角度重新評價和認識。

注釋:

[1]《史略子略》第64頁,萬有文庫,遼寧教育出版社1998年版。

[2][19]台灣文津出版社,第2頁,中華民國82年9月初版。

[3]《皮子文藪》卷四,中華書局1959年版。

[4]《河東集》卷二《補王先生傳》。

[5]《徂徠先生集》卷十四。

[6]《二程遺書》卷18《伊川先生語四》。

[7]《朱子語類》卷137《戰國漢唐諸子》問荀揚王韓四子條。

[8]《朱子語類》卷137《戰國漢唐諸子》子升問仲舒文中子條。

[9]《陸九淵集》卷24《策問》。

[10]見《宋文鑒》百四十九卷。

[11]見《資治通鑑》卷179《隋紀三》文帝仁壽三年條。

[12]見宋邵博《邵氏聞見後錄》卷四;《宋文鑒》卷149。

[13]《韓愈論》,《金明館叢稿初編》第296頁,上海古籍出版社1980年版。

[14]《永樂大典精編》,卷之6838,第1737頁,九州圖書出版社1998年版。

[15]《學林》,田瑞娟點校,第48頁,中華書局1988年版。

[16]見《陳亮集增訂本》,鄧廣銘點校,第249頁,中華書局1974年版。

[17]《經籍考》,《文獻通考》卷36,第854頁,華東師範大學出版社1985年版。

[18]見《浙江大學學報》1999年第4期,第5頁。

[20]《中國經學史》,第119頁,上海書店出版社1984年版。

[21]《群書考索》前集卷一,六經門,書目文獻出版社1992年影印明正德本。

[22]《四部正偽》上,《少室山房筆叢》卷30,第300頁,上海書店出版社2001年版。

[23]《唐代文學的文化精神》,第20頁,台灣文津出版社,中華民國82年9月初版。

[24]見《文史》第20輯,第231頁,中華書局1983年版。

[25]見《文史》第27輯,第323頁,中華書局1986年版。

文中子研究·懸疑

南懷瑾先生在他的《老子他說》一書中對隋末大儒王通給了極高的評價。其文如下:

“史傳,王通是河東龍門人,也就是現在的山西省河津市,其故里在今萬榮縣。隋文帝仁壽3年,王通西遊長安,獻《太平十二策》,隋文帝楊堅雖然表示讚賞,但最終也不能採納。王通於是回到故鄉,隱居於白牛溪,專心著述和講學。隋朝政府曾經幾次徵召他入朝作官,但王通都沒有出山。他門下弟子很多,其中有幾位還是隋唐之際的著名人物。隋朝末年,三十幾歲的王通身染重病,英年早逝,被門下弟子私謚為“文中子”。他有許多著作,但留傳不久就散佚了,現在能看到的,大概只有一本《中說》。

本來,作為隋朝著名的大儒和隱士,王通應該在《隋書》中有傳記。可是,現存的官方史書《隋書》以及《北史》等,沒有為王通留下一個字。只在《舊唐書》《新唐書》的王績、王勃、王質傳中,附帶介紹過王通,留下了零星的資料。另外,就是由王通後人編輯整理的《中說》里,有一大堆互相矛盾、真偽難辨的資料。

這就引起了後代學者的懷疑,有人提出,王通史無其人,《中說》是一本偽書等等。另外一些學者則通過考證,確認王通真有其人,只是記載有部分失實而已。到了明朝嘉靖年間,王通在儒學中的地位才正式確定,以大儒的身份從祀孔廟,名字排在董仲舒、后蒼、杜子春之後。

但是,關於王通生平事跡和思想價值的爭論,仍然在一直進行著。他的形象,仍然像謎一樣,眾說紛紜,莫衷一是。”

筆者不才,近日略看了幾種文中子的資料,對那些爭論不休的話題,再作一番聒噪。

一、王通無傳,和長孫無忌關係不大

唐朝初年編篡的《隋書》沒有《王通傳》,當時王通的兒子王福畤提供了一種說法,把責任推在了負責修史的長孫無忌頭上。他說:“(王通之弟王)凝為監察御史,劾奏侯君集有反狀,太宗不信之,但黜為姑蘇令。大夫杜淹,奏凝直言非辜。長孫無忌與君集善,由是與淹有隙,王氏兄弟皆抑不用。時陳叔達方撰《隋史》,畏無忌,不為文中子立傳。”(司馬光《文中子補傳》,見《邵氏聞見後錄卷四》)

意思是,王通的兄弟王凝,因為直言得罪了唐太宗的大舅子長孫無忌,所以長孫無忌很排斥王氏一家。修史的陳叔達又害怕得罪長孫無忌,不敢給自己老師立傳。

司馬光在《文中子補傳》中已經對這條記載提出了懷疑。第一,陳叔達當過宰相,官職與長孫無忌相當,用不著害怕他。第二,魏徵是《隋書》的總編,又是個很剛直的大臣,他怎么會容許陳叔達有曲筆。第三,杜淹死得早,侯君集造反晚,此事記載不實。

現在只說說長孫無忌和《隋書》的關係。

根據《隋書宋本原跋》,唐武德五年,高祖接受令狐德棻的建議,命封德彝、顏師古等人,在隋朝王劭著作的基礎上,撰修《隋書》,但過了幾年也沒有修成。唐太宗貞觀三年,命魏徵負責,房玄齡總監,顏師古、孔穎達、許敬宗等人撰修《隋書》。具體執筆人是顏、孔、許等幾個人,魏徵只是總負責。但魏徵也親自參與了不少工作,序和論都是魏徵的親筆。最後修成帝紀五,列傳五十,到貞觀十年正月,由魏徵等人正式獻給朝廷,得到了朝廷的認可。到貞觀十五年,又命于志寧、李淳風、韋安仁、李延壽等人修撰《五代史志》,而由長孫無忌總負責。顯慶元年五月,《五代史志》修成,由長孫無忌等獻給朝廷,藏之秘閣。後來,又把志書部分編入了《隋書》。

由此可知,列傳部分是由魏徵負責的,長孫無忌並沒有直接參與。長孫無忌即使與王氏兄弟有矛盾,也不可能直接干預立傳的事。

為什麼呢?因為這件事間接的層次實在是太多了。王凝直接得罪的是侯君集,得罪長孫無忌本來就是間接的。而王通雖是王凝之兄,但早就去世,他本人更得罪不上長孫無忌。王凝彈劾侯君集之後,獲罪貶官,已經受到了懲罰,侯君集和長孫無忌都算是出了惡氣。長孫無忌即使對王通有所遷怒,也隔了好幾層。他如果要想影響修《隋書》的幾位史官,中間又是幾層間隔,越發沒了氣力。

而唐貞觀年間,政治比較清明,魏徵、房玄齡、長孫無忌等都是一時的名臣、直臣,具體修史的顏師古、孔穎達等也是一時名儒。在當時的風氣下,長孫無忌不可能直接干預修史的大事。就是間接的影響,恐怕力量也極其有限。

長孫無忌後來雖然負責《隋書》的志書部分,並把志書編入《隋書》,有機會改動《隋書》。但他也不可能私自刪改經過朝廷認可的列傳部分。

那么,《隋書》不立《王通傳》,責任就只能在魏徵等幾位史官身上。

二、《隋書》堪稱良史

現代的學者,對魏徵等人編撰的《隋書》,評價相當高:

《隋書》的作者都是飽學之士,具有很高的修史水平。

《隋書》是現存最早的隋史專著,也是《二十五史》中修史水平較高的史籍之一。首先,它有明確的指導思想。下令修隋史的唐太宗親歷了滅隋的戰爭,在執政之後,他經常談論隋朝滅亡的教訓,明確提出“以古為鏡,可以見興替“的看法。汲取歷史教訓,以史為鑑就成了修隋史的指導思想。

其次,《隋書》弘揚秉筆直書的優良史學傳統,品評人物較少阿附隱諱。主編魏徵剛正不阿,他主持編寫的紀傳,較少曲筆,不為尊者諱。如隋文帝之“刻薄”專斷,“不悅詩書”,“暗於大道”,隋煬帝矯情飾貌,殺父淫母,“鋤誅骨肉,屠剿忠良”等情況,都照實寫來,了無隱諱。

(摘自新語絲網站《二十四史簡介》,作者不詳)

既然《隋書》是一部比較成功的史書,那么它因粗心而遺漏一位大儒的可能性就極小。因為,這幾位史官,不可能不知道文中子王通的大名。

據《中說》記載,唐初名臣魏徵、房玄齡、陳叔達、杜淹、薛收等人,都是王通的門下弟子。據學者們考證,《中說》中這些記載,並不都可靠。但是去偽存真,考證者也承認,魏徵、房玄齡等幾位,都是和王通有過交往的朋友,而薛收等幾位,確實是王通的弟子。

另外,唐王朝是從太原起兵的,起兵之前,早有謀反之心的李世民就很注意結交天下的英雄豪俊。王通隱居的白牛溪,距太原並不遠。如果王通在隋末真有講學的名氣,李世民是不可能不知道的。而且,李世民起兵之後,好幾次在河東一帶打仗,萬榮縣至今還留有李世民為慶祝勝利而修建的“飛雲樓”。王通那時雖然已經去世了,但如果他真的在家鄉一帶有名氣,李世民也是不可能不知道的。還有,王通的高徒薛收,和李世民關係極其密切,他不可能不給李世民講自己的老師。

這樣,就產生了兩個新的問題。

第一,這種情況讓人懷疑王通其人的存在,或者懷疑他的名氣。

第二,史官們不是不知道王通,而是經過深思熟慮後,有意不給他立傳。

三、王通是真的,他的名氣也是真的

以前就有學者懷疑過王通其人的真實性。但是又有許多學者經過考證,說王通確有其人,不可能沒有。因為他弟弟王績是著名的隱士和詩人,兒子王福畤在歷史上也有所表現,孫子王勃更是個文學天才,這幾個人都留下了王通的記載,所以不可能沒有王通這個人。

至於王通的學術思想,後人把《中說》去偽存真,發現那些比較真實的記載確實具有比較高的思想價值。如果作偽者有這么高的水平,那自己也就成大名了,何必冒充頂替一個“假人”?

因為這部分內容,現在已經有了定論,筆者就不多說了。

結合前文提到的,既然王通其人是真實存在的,他在隋朝著述講學的名氣也是真有的,史官們也是知道王通的,那么,《隋書》不給王通立傳,那就只有一個原因:

史官們是刻意不給王通立傳!

四、貞觀盛世,王通沒有沾上儒家的邊

唐朝建國伊始,就很注重文化教育,儒家學說和有名的儒士,都受到朝廷的重視。

據《新唐書儒學傳》記載,高祖李淵為周公、孔子立廟,並尋找周公和孔子的後代,加以封賞。給國學、太學、四門學、郡縣學都規定了名額,要求官員子弟入學讀書。還專門為宗室和功臣子孫在秘書外省設立了國小。

太宗李世民當皇帝以前,就在王府里設文學館,召名儒十八人為學士,朝夕論學。即位後,專門設了弘文館,增加了學校的名額,大量招聘名儒當老師,整理校對經典。一時風氣所向,大量的優秀青年集中到長安學習,連周邊的外國也派來了留學生。

為了鼓勵儒學,李世民還尋訪前代通儒的子孫,加以提拔任用。這些通儒,有梁代的皇偘、褚仲都,周代的熊安生、沈重,陳代的沈文阿、周弘正、張譏。前朝隋代也有兩位通儒入選,他們是何妥和劉炫。

單單就是沒有王通的子孫!

貞觀二十一年,李世民又下詔:“左丘明、卜子夏、公羊高、谷梁赤、伏勝、高堂生、戴聖、毛萇、孔安國、劉向、鄭眾、杜子春、馬融、盧植、鄭玄、服虔、何休、王肅、王弼、杜預、范寧二十一人,用其書,行其道,宜有以褒大之,自今並配享孔子廟廷。”

這裡頭,還是沒有王通!

唐初的君臣,完全忽略了文中子王通是一位儒家!

如此,《隋書儒林傳》里,不為王通立傳,再正常不過了。

五、莫非王通犯了什麼忌諱?

王通的幾位朋友和弟子,都是唐初的重臣,君臣們都很熟悉王通,但在弘揚儒學時,偏偏忽略了王通。莫非王通曾經犯了什麼忌諱?

王通在世時,一直不肯出仕隋朝,表現出和隋朝不合作的態度。同時,他又死於隋朝末年,根本沒有機會對唐朝的政事發表什麼議論,不可能犯什麼政治錯誤。他要犯忌諱,只可能在其著作和思想上。

和傳統的儒生相比,王通表現出截然不同的性格。他不僅有才有學,還有一種過人的膽氣,表現在形式上,就有幾分狂傲。在白牛溪隱居講學時,被當地人稱為“王孔子”,他也沒有表示過謙讓,自居不疑。連那條白牛溪,也被人稱為“王孔子溪”。在保守的儒生們看來,這種稱呼實實地是一種譖越。直到今天,還有些學者因此罵王通是“妄人”。

王通嘔心瀝血撰寫的著作,號稱《續六經》,體裁和口氣都模仿傳統的《六經》,這也是膽大妄為的舉動。北宋的司馬光雖然很佩服王通,但對王通的《續六經》也不能接受。他說:“余竊謂先王之六經,不可勝學也,而又奚續焉?續之庸能出乎其外乎?出則非經矣!苟無出而續之,則贅也,奚益哉?”(《文中子補傳》)

司馬光作為後世晚輩,對王通的學問比較佩服,所以批評的語氣還算委婉。如果換了唐朝初年的諸位名儒,他們還會這么委婉嗎?

唐初的名儒,地位比較高也比較著名的,就是修《隋書》的顏師古和孔穎達。

顏師古曾校訂過《五經》,孔穎達曾主持編篡《五經正義》,這兩人都是比較傳統的經學家。當時的皇帝李世民,好像也是比較偏向於經學家的。而從當時的政治形勢看,提倡傳統的經學,比新學更有號召力,能夠團結更多的知識分子,也有利於青年學子打好儒學基礎。

當時有幾件小事,能夠看出李世民對顏師古和孔穎達的尊重。

顏師古品行不太好,是個勢利眼,選用人才時,“抑素流,先貴勢,雖商賈富室子,亦竄選中,由是素議薄之,斥為郴州刺史。”(《新唐書顏師古傳》)李世民愛惜顏師古是個人才,批評了幾句,又把他留在原任上。

還有一件微妙的事情。唐高祖李淵時,在國學為周公和孔子立廟。李世民即位後,撤掉了周公廟,改孔子為先聖,顏回為先師,以祭祀這二人為主。這件事也間接地說明李世民對顏師古的尊重和信任。

至於孔穎達,在貞觀初年受封為“曲阜縣男”,明顯地承認他是孔夫子的後代,能夠繼承孔夫子的事業。

所以我們可以確定,在唐朝初年,政治上得勢的是顏師古和孔穎達這一類傳統經學家。

王通的生年大約是公元580或584年,顏師古生於581年,年齡和王通相當;孔穎達生於574年,年齡比王通略大幾歲。王通是隋仁壽3年獻策出名,顏師古在隋仁壽年間出仕,孔穎達是隋大業初年出仕,他三個人的資歷也都差不多。從顏師古和孔穎達的角度看來,王通根本就是同時代人,算不上什麼前輩。所以,顏、孔二人不可能特別地尊重王通。

王通的外號“王孔子”,在與孔子顏回有血緣關係的顏師古和孔穎達聽來,可能特別刺耳。

王通模仿先聖口氣作的《續六經》以及種種新奇言論,在正統的經學家們看來,可能特別刺眼。

《新唐書》的作者在提到王通時,說他“不為諸儒稱道”,這諸儒,只能是顏師古、孔穎達等人。

六、《隋書儒林傳》中的儒生也是有缺點的

如果說,因為王通有缺點,所以不能入《隋書儒林傳》。那么,我們看看《隋書儒林傳》,發現裡頭記載的幾位名儒,也都有明顯的缺點,為什麼就能列入呢?

比如,何妥出於嫉妒,有意在講席中刁難元善,讓元善出醜。另外何妥還喜歡是非人物。

比如劉焯,生性愛財,弟子們不交學費的,他就不給講授。

比如劉炫,偽造《連山易》《魯史記》等百餘卷,騙取朝廷的賞金。

如果顏師古、孔穎達等人,認為王通有缺點,也大可以在傳記中直書己見,批評幾句。即使,他們認為王通入不了《儒林傳》,也可以在《隱逸傳》中給王通一席之地呀,他們為什麼不這么做呢?

筆者認為,在為王通立傳這件事上,當時的幾位史官一定有一番激烈的爭論。

《隋書》的總編魏徵、總監房玄齡,這兩人是和王通有交往的朋友,思想上曾經受到王通的影響。而執筆的史官是討厭王通學說的經學家,雙方在對王通的評價上就一定會有分歧。是高度讚揚,還是痛加貶斥,雙方爭執不下,最後可能各讓一步,乾脆不給王通立傳,好話壞話都不說,以保證《隋書》的嚴肅性,而把王通的功過留給後人評論。

據汪龍吟《文中子考信錄》稱,除了官修的《隋書》,唐朝時通行的其它版本《隋史》,比如王劭、張大素、陳叔達等人作的,可能都有《王通傳》,所以唐代學者沒有懷疑過王通其人的真實性。五代修《舊唐書》時,這些《隋史》版本還能看到,所以《舊唐書》作者稱王通“自有傳”。到了宋朝時,其他版本都散佚了,世間流傳的只有官修《隋書》,這才讓人懷疑王通的存在。

七、也許是學生和朋友太多太有名的緣故

前文所說的,可能便是王通在《隋書》無傳的重要原因。但筆者推測,可能還有另外一種原因,導致王通在《隋書》無傳。只是證據不足,無法確定。這裡說出來,僅供參考。

《中說》里記載的王通弟子,除了少數幾位名氣不大之外,大部分是唐初的名臣。即使詳細考證,去偽存真,這些唐初名臣與王通也有著密切的關係。換種方式說,唐初名臣,有一大部分屬於王通的“河汾學派”。

我們都知道,搞政治,最怕有派系,有朋黨。如果朝中有一批身居要職的大臣,以王通為紐帶,緊密地團結在一起,步調一致,左右朝政,那么,英明的皇帝李世民恐怕就會芒刺在背,而其他的朝臣就會如坐針氈了。

雖然,以魏徵、房玄齡、杜如晦、李靖等人的品德和政治智慧而言,他們可能不會以“河汾學派”的名義結黨營私。但事實上的同學朋友關係,總存在一種結黨營私的可能性,這會讓李世民感到不安。

所以,李世民會刻意地壓制、打擊王通的著作和思想,儘量地讓其消失。而魏徵等幾位“河汾學派”的大臣,深諳其中的微妙,也會刻意地迴避和王通相關的話題,擺脫自己與“河汾學派”的關係,讓李世民消除疑慮。

在具體的政治實踐中,李世民和魏徵等人,可能會真誠地學習、借鑑、採用王通的思想和主張,但在公開場合,大家心照不宣,儘量不提這些思想、主張的來源。

這樣,不僅《隋書》中見不到《王通傳》,連《舊唐書》《新唐書》的諸名臣傳中,也沒有一個字提到他們的師承朋友關係。

甚至,他們可能做得更絕,設法銷毀了王通的部分著作。《新唐書王勃傳》中說:“初,祖通,隋末居白牛溪教授,門人甚眾。嘗起漢、魏盡晉作書百二十篇,以續古《尚書》。後亡其序,有錄無書者十篇,勃補完缺逸,定著二十五篇。”王勃還活著的時候,他祖父的著作就散佚不全了,確實令人奇怪。

當然,這只是一種推測而已。

八、王通子弟的激憤

歷代研究王通的,大都認為王通的子弟牽強附會,把隋唐之際的著名人物都拉扯到王通門下,在《中說》中造了許多假。作偽的主要責任,在王通的次子王福畤頭上。

這可能是事實。但我們結合前邊談到的,《隋書》不給王通立傳的事情,就能發現這裡頭其實有個前因後果。

據學者們考證,《中說》不是王通的著作,而是王通平時的言論,在王通生前並未成書,死後由弟子們蒐集整理。後來,文稿傳到王通之弟王凝手裡,又經過一番蒐集整理,再傳給王福畤,最後的整理是在王福畤手裡做的。幾經轉手,幾經整理,事實不準確的內容可能就多了。

當貞觀十年,《隋書》的紀傳部分完成,王通的子弟們發現裡頭沒有《王通傳》,他們是不可能心平氣和的。而魏徵、房玄齡等又是故人,居然不肯為王通主持公道。激憤之下,王凝、王福畤等人難免會產生報復心理。

本來,誰是學生,誰是朋友,誰只有一面之交,誰只通過信,誰根本不認識,事實差不多是清楚的。但在報復心理的驅使下,王凝和王福畤在編輯《中說》時,乾脆一概而論,所有和王通有過交往的人,受過王通指點的人,全都定為門生。甚至把一些接待過王通,有過三言兩語的長輩,也拉扯進來。

因為激憤,因為采自傳聞,則失實的、矛盾的內容也就多了。

當然,由於魏徵等大臣們,地位高,權勢大,王凝和王福畤惹不起人家,不敢公開傳播《中說》,只在家裡泄泄私憤而已。過了許多年,人事變遷,這本《中說》才流布人間。

雖然作偽不太道德,但偽托一向也是中國古書的傳統,並不值得奇怪。正是由於王氏子孫的努力,這本真偽參半、漏洞百出的《中說》,才保留了王通的主要思想,並流傳到後世,供後人學習借鑑。

除了在編輯《中說》時發泄私憤,王氏子弟還有一些正面的報復。

《新唐書王勃傳》記載,王勃六歲就“善文辭”,九歲時讀到顏師古的《漢書注》,認為錯誤不少,就作了一篇《漢書指瑕》指摘、批評顏師古的錯誤。王勃早慧是事實,但一般而言,早慧的兒童可能就是識字早,背書快,或者反應靈敏,能作一些文學性強的詩詞短文等。《漢書指瑕》有一定的學術性,九歲的王勃似乎不大可能主動去撰寫這個。我覺得,這篇《漢書指瑕》是出於王勃父親王福畤的授意和指導,其用意是給顏師古難看。

另外,《新唐書許敬宗傳》記載,參與編撰《隋書》的許敬宗死後,因為生平有醜行,被太常博士袁思古定了個“繆”的惡謚。許敬宗的孫子不服,說袁思古與許敬宗有私怨,皇帝下詔命令太常博士重議,王福畤此時正當著博士,他站出來堅持原議,說:“何曾忠而孝,以食日萬錢謚繆醜,況敬宗忠孝兩棄,飲食男女之累過之。”皇帝畢竟還是偏向許敬宗,讓尚書省參與進來,給許敬宗改謚為“過而能改”的“恭”。王福畤在史書上只留下有限的幾條記載,這次的直言便是重要的一條,很難說他沒有報復許敬宗的意思。

九、受壓制其實也算一種光榮

綜合前文,唐朝初年,朝廷為了團結大多數知識分子,也為了打好文化基礎,在文化政策上比較保守和復古,尊孔顏,尚經學,顏師古、孔穎達等經學家受到重用,而比較新潮的王通思想則在公開場合受到了壓制,其人、其書幾乎堙沒無聞。

但是,我們也沒有必要非為王通抱屈,唐朝初年受壓制的儒家,並不是文中子王通一個。被李世民送進孔子廟堂配享的21名儒家中,著名的孟子、荀子、董仲舒、楊雄等人都沒有躬逢其盛,和王通一樣被忽略了。這且不說,更著名的周公,不也被李世民從國學的廟堂里撤出來了嗎?諸子之學都不受重用,王通受壓制,正好可以與諸子為伍,這也算一種光榮啊!

(參考資料:尹協理、魏明《王通論》;汪吟龍《文中子考信錄》;《二十四史簡介》;邵博《邵氏聞見後錄》;《隋書》《舊唐書》《新唐書》等。)

評價

王通是處於歷史轉折點上的一位重要的思想家,在他一生短暫的三十多年當中,他提出了許多有價值的光輝思想,然而,在他當時所處的時代,他並沒有受到應有的重視。直到他過世後,他的思想才被後人重視發揚起來。本文即是對王通及其思想進行的相關研究。引文簡單探討了王通其人、其書的真實性及研究王通思想的意義。本文共分三章。第一章主要介紹了王通的生平、著述及相關內容。王通生於儒學世家,他深受家學傳統的影響,一生以孔子自居,以振興儒學為己任。王通有不少著述,但遺留至今的只有《中說》而已了。第二章對王通的主要思想展開論述。王通的思想涉及的範圍很廣,本文就其政治、哲學、宗教、倫理思想的主要方面進行論述:政治上,他主張行“王道”、“仁政”;在自然哲學中的“天人關係”問題上,他強調了“人”的地位和作用;他提出“三教可一”,為儒學的發展和振興指明了一條新的出路;他重視倫理建設,並提出了許多可貴的學說。文章的第三部分論述了王通思想的地位及影響。他扭轉了儒學的衰竭之勢,在一定意義上啟發和導引了宋明理學。他倡導的“以文明道”的思想,抨擊了當時的浮華之風,對後世學者影響很大。