文物簡介

王建墓

王建墓內部詳解

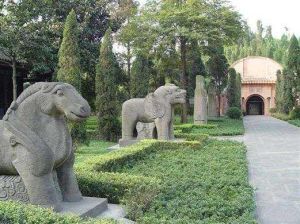

王建墓陵台呈圓形,高15米,直徑約80米,基部周圍用條石壘砌,占地面積6.8畝。陵台外有磚基3道,似為陵垣遺蹟,正南磚基之間建包磚夯土墩1對。墓室南向,無墓道,為紅砂石建築,全長23.4米,由14道券拱構成,分前、中、後 3室,每室間有木門間隔。前室相當於羨道,在第 3道券額上殘存有填紅、綠二色彩繪,繪寶相花紋,中室為主室,系放置棺槨之所,棺床為須彌座式,兩側列置十二力士半身雕像,神態沉著勇猛,作扶抬棺床之狀。棺床東、西、南三面浮雕24名樂伎,其中舞者 2人,奏樂者22人,姿態各別,表情互異,操著琵琶、拍板、篳篥、笙、簫、笛、鼓、吹葉等,彈、擊、拍、吹各種樂器凡20種23件,是一支完整的宮廷樂隊。樂器組合屬燕樂。樂伎四周及棺床北面飾龍、鳳、雲紋、花卉等圖案。墓後室設御床,上置王建石雕像。雕像頭戴折上巾,著袍,濃眉深目,隆準高顴,薄唇大耳,與史籍記載王建像貌相符。此墓早年被盜,出土隨葬品有玉大帶、哀冊、謚寶、銀缽、銀盒、銀獸、銀頤托、漆胎銀碟以及陶瓷器、鐵牛、鐵豬等20餘件。

中華人民共和國建立後,國家多次撥款對墓冢、墓室、墓門進行維修,並新建墓前室前一段券拱以及大門、圍牆、文物陳列室,擴展陵園範圍。1978年7月,設立成都市王建墓文物保管所。

構造及影響

王建墓

王建墓後室的御床上安放有一尊石刻王建坐像。造像頭戴幞頭,身著帝王服,腰系玉帶,神態安詳。王建墓雖被盜過,但墓室內仍出土有玉帶、哀冊、謚冊、謚寶,各種銀器及鐵豬、鐵牛等。這些文物對研究唐及五代時期的建築、音樂、舞蹈、服飾、朝廷禮制等提供了寶貴的實物資料。

永陵博物館(王建墓)是國家專題性博物館,園林環境優雅、鳥語花香。陵墓墓室、文物展覽每日對中外遊人開放。博物館內設有茶園,是成都最負盛名的品茶勝地。還特設有蜀宮器樂演奏表演,以滿足中外遊人的需要。

發掘歷史

從建國之初到“文革”之前,王建墓沒有對外開放,它有幸在平靜中接待了鄧小平、朱德、陳毅、賀龍、郭沫若等偉人。“文革”來臨時,若沒有劉復章等一些人挺身而出保護地宮,或許,我們今天看到的永陵只有一座土丘。1979年元旦,永陵(王建墓)正式對外開放,永陵開始展現在世人的面前。

1949年成都解放前夕,因為局勢緊張,四川省博物館害怕文物遭到戰爭破壞,就把永陵地宮的文物秘密地埋在南光機械廠。成都解放後,軍管會撥了一筆專款,四川省博物館的工作人員才把文物從地下取出來。以後這批文物就歸四川省博物館保管,王建墓也由四川省博物館代管。1954年,王建墓的管理工作下放到成都市文化局。

早在1943年第二期發掘時,王建墓就由一個叫唐建平的警察來看守,當時王建墓墓頂上還住有一個姓王的老婆婆。解放後,四川省博物館把唐建平作為留用人員,派他繼續看守王建墓。1952年開展“三反五反”運動,因為唐建平曾經是“偽警察”,省博物館就把唐建平遣返了。從1953年起,就由省博物館的工人劉復章負責看守王建墓。

由於自然的水土流失和大量的人為取土,王建墓已經是一個形狀很不規則的土堆。1952年有關部門曾經動員學生和解放軍搞過一次義務勞動,維修墓冢。1954年王建墓由成都市文化局下屬的杜甫草堂管理所代管,地宮修了一道臨時的門。1957年王建墓第一次征地後,面積擴大到14畝,修了圍牆,修了東西兩個陳列室,這兩個陳列室現在還在。這段時間仍然沒有對外開放,有領導來參觀才打開。1958年黨中央在成都金牛壩召開“成都會議”期間,黨和國家領導人朱德、陳毅、賀龍、鄧小平都來參觀過王建墓。毛澤東也曾驅車前來,但因是臨時決定,接待工作沒有事前準備,而當時地宮內又無照明,出於安全考慮,毛澤東在墓門口停了一下,緊接著便上車返回金牛壩,未驚動他人。1966年初,鄧小平又一次來參觀王建墓,參觀了兩個陳列室。

中央領導人中,賀龍、陳毅都來參觀過王建墓。1955年陳毅副總理來參觀,他肯擺龍門陣,他問我:你是不是知識分子啊?我說不是。他又問我:有關王建的歷史你曉不曉得?我說:在博物館工作了這么多年,了解一點。他又問:你是哪裡人喃?我說:樂至。他說:那我們是老鄉啊。

1965年,成都市有關部門在王建墓附近搞人防工程,秘密施工,修了一個地下指揮中心,把王建墓的後室打通了,可以通過後室進入王建墓。劉復章發現了這個情況,人防工程施工的人看他老實,就威脅他說:人防工程是軍事機密,你把這個事情泄露了,要負責任。劉復章覺得事情很大,就趕快報告了四川省博物館館長馮漢驥,馮漢驥把這個情況反映到國務院,國務院來了個緊急電報,要人防工程停工。結果人防工程已經結束了,後來成都市文化局人事科長穆生華還拿著國務院的電報來追查負責施工的責任。

大約是在1966年7月,成都9中的紅衛兵以所謂“破四舊”為名,扛起釘錘到王建墓來砸菩薩。王建墓大門關了,他們就翻牆進來,到地宮去要砸石刻、雕像,劉復章就趕快阻攔他們,他的妻子兒女也來和紅衛兵爭執,說這裡是全國文物保護單位,不能砸。劉復章悄悄吩咐他的愛人去報告居委會的主任。這邊他在地宮阻攔紅衛兵,那一邊,居委會的主任馬上就電話報告了當時的成都市委宣傳部長白紫池。白部長親自帶領宣傳部和文化局的幹部趕到現場,給紅衛兵做工作,解釋國務院的規定,王建墓是全國文物保護單位,不是“封、資、修”的東西。“文革”初期的紅衛兵還比較文明,9中的紅衛兵大多數是高幹子弟,很多都認得白部長,白部長這樣一講,他們就退出去了,王建墓才幸免於難。

後來因為王建墓旁邊有一個人防工程,有部隊駐守,無形中起了保護王建墓的作用,所以造反派也不敢隨便進王建墓去。

1973年成都市下文成立了王建墓文物保管所,雖然有行文,但是並沒有人員機構,還是由杜甫草堂文管所代管。1977年3月成都市文物管理處成立(也就是成都市考古所的前身),王建墓就由杜甫草堂移交給文物管理處代管。1978年7月正式成立了王建墓文物管理所,有所長、書記等,當時我們只有6個人,王建墓的面積很小,只有14畝。

當時決定79年元旦正式對外開放,要搞一個前蜀的斷代史陳列和出土文物展覽,兩個展廳很小,面積有50多平米。我們人手不夠,馬文彬到四川師大、四川大學去請了幾位老師來幫忙,請了川師的劉德仁、沈慶生,請了川大歷史系的胡昭曦、唐光沛,還有川大博物館曾經給馮漢驥當過助手的馬繼賢。博物館在籌備期間,成都市的領導米建書、熊宇忠等經常關心籌備工作的進展情況。

1979年元旦,永陵正式對外開放, 《成都日報》當天登了新聞訊息,國家文物局局長王冶秋親自來祝賀,儘管博物館裡面很簡陋,沒有茶館,甚至沒有像樣的廁所,但是當天還是有四千多遊客來參觀。

永陵對外開放也引起了學術界的極大興趣,著名學者商承祚、譚其驤,著名物理學家李政道先後前來參觀。

文物主人

王建(847-918年)字光圖,許州舞陽縣(治今河南舞陽西北)人。青少年時,乾過屠牛盜驢、販私鹽等。後投忠武軍為卒,參加鎮壓農民起義,遷升為列校都頭。884年,王建等一五位都頭領兵投奔流亡在成都的唐朝僖宗皇帝,僖宗大喜,拜等待他們為諸衛將軍,號隨駕五都。885年,僖宗返長安,任王建為神策軍使。886年,僖宗再次出逃,王建保護僖宗,得以脫險。僖宗感其勇,賜給御衣,並命遙領壁州(治今通江)刺史。王建遭排擠,出任利州(治今廣元)刺史。887年,王建襲取閬州(治今閬中),招納亡命,軍勢更大。這時的王建將一步擴大實力,觀天下之變了。

宦官頭子田令孜企圖與西川節度使(駐成都)陳敬暄在四川建立自己的勢力範圍。田令孜抱著別有用心的目的寫信招王建到成都。王建進入西川,王、田矛盾頓時尖銳,即起戰爭。由於田令孜、陳敬暄不服從服廷旨令和拒絕代換,888年,新即位的昭宗下詔討伐陳敬暄;割邛、蜀、黎、雅四州置永平軍,以王建為節度使,並充當行營諸軍指揮使,參加討伐陳敬暄。891年,田、陳投降,王建進入成都,自稱西川留後。接著,朝廷任命王建為檢校司徒、成都尹、劍南西川節度副大使,知節度事等職。從此,王建在西川的地位得以確立。897年,王建兼併東川,902年,奪取山南西道。903年,唐朝加王建守司徒,進爵蜀王。又攻占夔、忠、萬、施四州。907年,朱全忠代唐,建立後梁政權。王建也接著在成都稱帝,國號大蜀,史稱前蜀。王建注意收攬人才,勸課農桑,為西蜀的安定富裕和文化繁榮打下了良好的基礎。918年,王建病歿葬此,傳子王衍,925年為後唐所滅,前蜀兩代共歷三十五年。

相關資料

中國五代前蜀皇帝王建(847~918)陵墓。史稱“永陵”。位於四川省成都市三洞橋西北。建於前蜀光天元年 (918)。宋以後,日趨荒蕪,隱沒不彰。即永陵,位於成都市西門外三洞橋。王建(847~918),河南舞陽縣人,雖目不識丁,但作戰勇猛,被唐昭宗封為蜀王。公元907年唐亡,王建稱帝,史稱前蜀,死後葬於三洞橋。1942~1943年中央研究院歷史語言研究所、中央博物院籌備處、四川省博物館聯合發掘,並由馮漢驥撰《前蜀王建墓發掘報告》專集。該墓對研究中國古代雕刻藝術、音樂、舞蹈等有重要價值。1961年中華人民共和國國務院公布為全國重點文物保護單位。

王建墓曾被盜,但僅存的無法盜走的陵墓建築和精湛的石刻藝術,仍可算得上是陵宮藝術之花。墓封土高15米,直徑80米,周長225米。氣勢勝過劉備的“惠陵”。墓內有14道雙重石券砌成,分前、中、後三室,全長23.6 米。中室放置王建棺槨,棺床東、南、西三面刻有圖案,圖案中的十二力士雕像,他們抬扶著棺座,造型奇特,無一雷同。棺座東、南、西三面的24個舞伎浮雕以不同姿態,翩翩起舞,是少見的唐代藝術珍品。

在棺床東西雕刻著由10種打擊樂器組成的鼓樂隊;在西面雕刻著由10種吹奏樂器組成的管樂隊;南面雕刻的是兩個樂隊領隊人,彈弄著琵琶和柏板。整個石刻樂隊,場面壯觀,是研究唐文化不可多得的實物資料,後室放置御床,正面有雙龍戲 珠浮雕,左右是獅獸浮雕。床上則是王建的坐像,神態肅穆。整個建築氣魄雄偉,裝飾華麗精美。

地震中消失的文物古蹟

| 天災不可避免,祖輩留下來的物件兒在天災中消失。盡數百年來的災難事件,讓我們努力尋找在天災中消失的文物古蹟。並展現它原來的風采。 |