概述

永陵博物館概貌

永陵博物館概貌王建墓室由14道石券構成,分前、中、後三室,室與室之間有木門間隔。王建的棺木置於中室棺床上。棺床的東、西、南三面石壁上刻有樂伎24人,分別演奏琵琶、 箏、鼓、笙、鈸、箜篌等樂器,人物造型優美,神態逼真,是目前全國發掘出唯一完整的唐朝宮廷樂隊形象,對研究唐及五代時期宮廷樂隊的建制、音樂史、樂器史等都有很高價值。後室的御床上安放有一尊石刻王建坐像。造像頭戴幞頭,身著帝王服,腰系玉帶,神態安詳。王建墓雖被盜過,但墓室內仍出土有玉帶、哀冊、謚冊、謚寶,各種銀器及鐵豬、鐵牛等。這些文物對研究唐及五代時期的建築、音樂、舞蹈、服飾、朝廷禮制等提供了寶貴的實物資料。

特色

永陵博物館

永陵博物館王建墓曾被盜,但僅存的無法盜走的陵墓建築和精湛的石刻藝術,仍可算得上是陵宮藝術之花。墓封土高15米,直徑80米,周長225 米。氣勢勝過劉備的“惠陵”。墓內有14道雙重石券砌成,分前、中、後三室,全長23.6 米。中室放置王建棺槨,棺床東、南、西三面刻有圖案,圖案中的十二力士雕像,他們抬扶著棺座,造型奇特,無一雷同。棺座東、南、西三面的24個舞伎浮雕以不同姿態,翩翩起舞,是少見的唐代藝術珍品。

在棺床東西雕刻著由10種打擊樂器組成的鼓樂隊;在西面雕刻著由10種吹奏樂器組成的管樂隊;南面雕刻的是兩個樂隊領隊人,彈弄著琵琶和柏板。整個石刻樂隊,場面壯觀,是研究唐文化不可多得的實物資料,後室放置御床,正面有雙龍戲珠浮雕,左右是獅獸浮雕。床上則是王建的坐像,神態肅穆。整個建築氣魄雄偉,裝飾華麗精美。

文化內涵

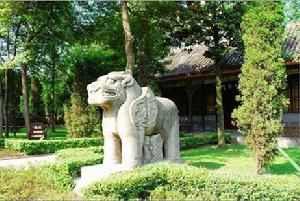

永陵博物館的石像

永陵博物館的石像 永陵博物館展廳

永陵博物館展廳王建墓的地宮與北方諸陵也有不同之點,它並未深埋地下,而是從地面淺處建築,埋在封土之內。地宮由十四道雙重石券構成,分為前、中、後三室,全長二十三點四米。三室之間均以木門相隔。前室相當於墓道,是進入墓室的前奏。第二道石券上還殘存了珍貴的彩畫。彩畫的內容為“串枝蓮”的圖案,是中國古代建築彩畫中普遍使用的。朱漆門上的鎏金獸面銜環鋪首和金釘,都是墓內的原物。

永陵博物館墓室展廳

永陵博物館墓室展廳這一成組的樂舞石刻,是隋唐]宮廷坐部伎歌舞樂隊的縮影。唐代教坊舞蹈可分為兩大類。一類為健舞,舞姿雄壯矯捷,諸如劍器舞、渾脫舞、胡鏇舞等;一類為軟舞,舞姿輕盈柔曼,諸如霓裳羽衣舞、綠腰舞、春鶯囀等。石刻第12、13的舞者,長袖輕拂,舉足踏節,即是軟舞的一個鏡頭。

這二十四幅石雕伎樂舞蹈像,備極精美,身材豐盈,容貌圓潤,尚具有唐代美人的特點。舞蹈者廣袖輕舒,好似在翩翩起舞;奏樂者手持樂器,或吹、或打、或奏,表情自然,神態生動逼真;儼如一支五代時期宮廷舞樂隊伍的縮影。這組舞樂石雕,不僅是難得的精美藝術品,而且也是古代音樂舞蹈史的重要形象資料。唐代的宮廷燕樂,根據音樂內容以及樂器的編配,分為十部樂。其中有清商樂、龜茲樂、疏勒樂等。結合文獻參證,可各這一樂隊使用的樂器,既有周秦以來的華夏系統的笙、簫、箏、笛,也有[漢代][唐代]邊疆少數民族的羯鼓、腰鼓、篳篥、吹葉,甚至還有從外國傳來的琵琶、箜篌、銅鈸等。而其所演奏的,應是一種以西北邊疆少數民族音調為主,同時也包含有中原地區某些音調的音樂,亦即所稱為“燕樂”風格的音樂。隋唐燕樂的興起,對我國傳統音樂的更新和其後的發展,都起著十分積極的作用。在棺床的四周腳下,尚有十二個半身武士俑,均為立體圓雕胸像,好象從地內湧出一般。頭戴盔帽,面靠棺床,作以手扶抬床之狀。他們正在以全身之力集注於手腕之上,把整個棺床牢牢地抬起。其雕工之精巧,表情之真切,確屬難得佳作。後室為安置王建石雕肖像之所,內設“御床”,置王建石像於其上。像為正坐姿態,高96cm,頭戴折口巾,身穿袍服,腰系玉帶。袍袖狹小而長,雙手合入於袖內。石像的面部深目濃眉,隆準高顴,神態莊重安祥,與歷史文獻上所描述的王建形象基本相似。