經濟

玉和苗族鄉

玉和苗族鄉全鄉以農業生產為主,糧食生產包括玉米、水稻、紅苕、小麥等,經濟生產以畜牧、烤菸、蠶桑、曬煙、反季節蔬菜、林業為主。2005年糧食產量2811噸,產煙4800擔,產繭500餘擔,出欄生豬5425頭。2005年全鄉實現國內生產總產值1895萬元,農民人均純收入2609元。

機構設定

鄉黨委政府下設黨政辦、社會事務與計畫生育辦公室、財政所。

直屬事業單位有:農業服務中心、人事勞動保障中心、宣傳文化服務中心、計畫生育服務站。

社會事業

鄉內現有中心校1所,村小3所,學校現有教師44人,大專以上文化15人,占34%;中師及以上學歷占96.4%,在校學生共27個班1061人。衛生院1個,村級衛生站6個,衛生院有醫務員4人,其中有2人取得醫師資格。

交通通訊

宜(賓)威(信)路貫穿全境,全鄉基本實現社社通公路。機耕道、便民路、興教路,網狀貫穿於各村各社之間。通訊便暢,全鄉已安裝程控電話355餘門,行動電話配置達600餘部,通郵覆蓋率達100%。

人文古蹟

玉和苗族鄉因成立聯保時駐所在玉皇觀而得名。民國32年設第二區公所。1951年成立玉和鄉。1952年成立玉和鄉民族聯合政府。1958年10月,成立玉和人民公社。1984年3月,經四川省人民政府批准建立玉和苗族鄉。

玉和隘口石牌坊,清代當地貢生謝正業為其母建立的節孝坊,隘口石坊高約15米,石柱前後有精細雕刻的4個雄踞的石獅,是川南地區有名的石坊,於2006年申報成為國家重點文物保護單位。

榮譽稱號

玉和苗族鄉先後榮獲省級“民族團結進步先進集體”、市級雙擁模範鄉、市級文明衛生單位等榮譽。

玉和苗族鄉西洋村村民李宗秀被中宣部等5部委評為“全國擁軍模範”。

特色產業

玉和苗族鄉

玉和苗族鄉佛手瓜,俗稱“安南瓜”、“合掌瓜”、“香洋瓜”、“葵瓜”,屬葫蘆科植物。果實可以生食,一般都作為蔬菜。烹調方法大多採用炒、溜、燉、煮、醃漬。佛手瓜的根莖也可以食用,方法和風味與土豆相似,含維生素A、C較多。玉和苗族鄉年產佛手瓜3000噸,產值達200餘萬元,是農民致富的支柱產業,遠銷川南地區,享有“佛手瓜之鄉”的美譽。苗鄉的地理及氣候狀況是發展反季節綠色蔬菜的天然保障,在一定程度上彌補了縣內反季節蔬菜的不足,苗鄉每年有大部分的綠色產品亟待外銷。

玉和苗族鄉資源豐富,苗文化底蘊豐厚,投資環境優越,素有綠色鄉鎮之稱,是發展綠色蔬菜、水果、加工業的有利場所,更是開發旅遊文化項目——川南苗寨的最佳選擇。

旅遊資源

從僰人懸棺景區前往縣城巡場,必經上羅鎮和玉和苗族鄉。在這裡除了優美的龍抱山自然風光和醉人的苗鄉風情令人神往外,還有兩處歷史人文景觀,富有神秘色彩和濃厚的文化底蘊,使遊客流連駐足。

半邊寺 玉和苗族鄉

玉和苗族鄉距上羅鎮東南2公里的南廣河對岸,就是半邊寺建造之處。去半邊寺,下車後得乘木船過河才行。寺院臨水偎岩而建,遠看寺是岩,岩是寺,近看有半座寺院鑲嵌在懸崖絕壁之內,因而得名半邊寺。半邊寺原叫龍君廟,修建於明洪武二十四年(公元1397年),當時的龍君廟只有上殿、下殿和一天然山洞組成,廟內僅供奉有龍王等幾尊塑像,是名符其實的小廟。

擴建後的半邊寺上載危岩,下臨深谷,樓閣懸立,殿內供奉有觀音、十八羅漢等諸多佛象,並在陡峭的懸崖上繪滿各種佛教藝術壁畫。殿洞之間有曲廊相連,虛實相望,可謂獨具匠心。最為特別的是寺院內還供奉有“三聖將軍”(即僰人首領阿氏三兄妹康熙年間,被封為“三聖將軍”)塑像。根據佛教教規和《禮記》記載:寺是供奉超然世外的佛,廟是供奉被神化和偶像化的有功於國的歷史人物。

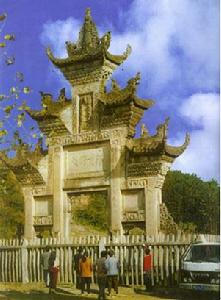

隘口石坊 玉和苗族鄉

玉和苗族鄉隘口石坊位於珙縣緘南35公里的玉和鄉隘口村,距上羅鎮13公里,是清代當地貢生謝正業為其母建立的節孝坊。從道光28年(公元1848年)動工修建,歷時三年半竣工。石坊竣嚴矗立,氣勢雄偉,古樸典雅,蔚為壯觀。其雕刻工藝精美,手法細膩逼真,書法行雲流水,繪畫線條流暢。

雖飽經150餘年風雨剝蝕,仍保存完整。素有“川南第一坊”之美稱。1991年四川省人民政府將石坊列為省級重點文物保護單位。石坊坐北向南,通高17米,寬8米,占地面積80平方米,為四柱重檐構成的三開間立面,整體由多塊巨大的米粉石壘疊而成,仿木構建築,鴟尾雀替、飛檐造形,效果,尤其雕刻動物活靈活現,情趣盎然,生動傳神。坊兩側抱鼓石屏上有深浮雕梅、蘭、菊、竹,並配有篆、隸、行、草體詩賦,這些花草畫面結構嚴謹,富有詩意。方形柱磋固座,座飾“蓮花抱鼓”。石坊北面第三層坊檐斗拱下有深浮雕牡丹和仙人云紋組成的豎龕,龕內二力士抬著靈龜、緩帶相繞的“墅旨”二字,再下為行書,橫排“不負所天” 四字,並以深浮雕麟、象、“鬥牛圖”鑲邊。石坊北面、寶鼎下楷體立書“聖旨”二字,裝飾如南。中柱南面有敘州府事葉澍東題聯:“節孝著徽音形管新添青史冊,綱常崇盛世丹除遙賁紫泥書。”側柱有知縣塗太深題聯:“兩字榮褒光日月,千秋正氣烙神天。”北面正門有珙縣知事撥進士題聯:“誓欲捐軀但念半齡孤子在,心懷養志能分七袞老親憂。”側柱聯由珙縣教諭蓬州費淳修與訓導巴縣翁蘭合題:“孤幃早勵冰霜志,綽楔欣承雨露恩。”石坊上所有題字,雖體裁不同,但字型都貌豐骨勁,揮灑自如,給人以很強的藝術感染力。