玄奘(600/602~664)

正文

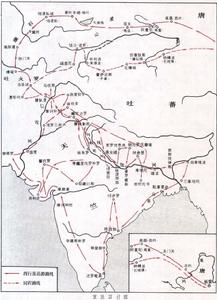

唐初佛教高僧,傑出的翻譯家和旅行家。俗姓陳,名禕。洛州緱氏(今河南偃師南緱氏鎮)人。十三歲出家於洛陽淨土寺,法名玄奘。武德元年 (618)至成都從道基、寶暹等受學,嶄露頭角。後又遊歷荊州(今湖北江陵)、吳會(今蘇南、浙東地區)、相州(今河南安陽)等地,講學、問難,頗有心得。武德末到長安大莊嚴寺掛褡(遊方僧人於所至寺院歇住居留)。他遊歷各處,接觸各派理論,深感其中疑難問題甚多,疑原有譯經訛謬,遂發願親至印度,廣求異本,以為參驗。恰逢印度僧人波頗密多羅到長安,向他介紹了那爛陀寺(在今印度比哈爾邦巴特那縣巴臘貢村與舊王舍村之間)戒賢法師的講學規模和他所講授的《瑜伽師地論》,更堅定了玄奘赴印度求法的決心。 玄奘(600/602~664)

玄奘(600/602~664) 玄奘(600/602~664)

玄奘(600/602~664) 玄奘(600/602~664)

玄奘(600/602~664)玄奘在佛教理論上屬於法相宗(見唯識宗),主張“唯識論”,認為“識”(人們內心存在的真理種子)是一切自然事物和心理現象的起源。他是一個主觀唯心論者。經過他的宣傳,法相宗在初唐成為最顯赫的宗派,但為時不久即告衰落,唯在日本、朝鮮等地有所發展,日本的法相宗一直存在到今天。玄奘又介紹了印度的因明學,即邏輯推理的方法。因明學在印度本非佛教徒所創,但後來佛教徒也精研這種邏輯理論,特別是法相宗的大師陳那(印度人)深有成就。玄奘譯因明二論,即是介紹陳那之學。它在中國學者中立即引起廣泛興趣,唐初人呂才曾作《因明註解立破義圖》,與玄奘進行討論。

玄奘死於唐高宗麟德元年(664,《舊唐書》本傳作顯慶六年,661),葬於長安興教寺(在今西安市南郊)。生平事跡見慧立、彥悰撰《大慈恩寺三藏法師傳》。由於他的取經活動受人欽佩,使他後來逐漸變為神話中的人物。唐中葉就有關於他的傳說,宋代出現《大唐三藏取經詩話》,明代又有《西遊記》,使唐僧在中國成為家喻戶曉的人物。

參考書目

慧立、彥悰著,孫毓棠、謝方校點:《大慈恩寺三藏法師傳》,中華書局,北京,1983。