物理學哲學問題

正文

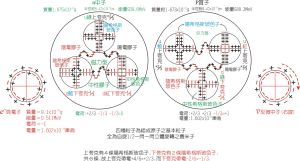

物理學是研究物質的結構、物質間的相互作用力以及物質運動變化的規律的科學,它涉及到哲學中一系列基本的範疇,如物質與運動、時間與空間、因果性與機遇性、主觀與客觀等等問題。20世紀物理學的巨大進展大大深化了人們對這些範疇的認識。 原子(含電子,質子,中子)-內部結構模型圖

原子(含電子,質子,中子)-內部結構模型圖物質結構的連續性與間斷性 物質是無限可分的,還是有最終的、不可分的單元?這是長期爭論的重要哲學問題。雖然19世紀的原子-分子論假定原子是物質結構的最終單元,但到20世紀初,科學家們對原子是否存在還一直有爭論。隨著原子物理學、原子核物理學和粒子物理學的發展,人們不僅確認了原子的存在,還弄清了原子是由原子核和繞核運動的電子構成的,原子核又是由質子和中子構成的,質子和中子這類參與強相互作用的粒子是由層子(夸克)構成的。現在人們知道最基本的粒子是層子和反層子、輕子和反輕子以及傳遞相互作用力的光子、Z、0和膠子、引力子等等。人們一方面根據某些證據猜測構成這些最基本的粒子的組元;另一方面鑒於至今無法從強子中分割出自由層子,而設計某種理論如量子色動力學,以說明這種不可能性。這表明,在物理學的無限可分和不可無限分割的關係上面臨著困難。問題的實質在於,堅持無限可分性是以物質結構的連續性為前提的,堅持不可無限分割則是以物質結構的間斷性為前提的。按照量子場論,連續的物質場的激發就是不連續的物質粒子。所以,作為基本的物質存在形態的量子場,既表現為連續性,也表現為間斷性,它是連續和間斷的統一體。因此,從哲學上看,似乎可以認為,現代物理學所面臨的這個難題,隨著時間的推移,將會按照量子場是連續和間斷統一的觀念得到合理的解決。

原子核(上半圖:含中子,Π介子,質子)-內部結構模型圖

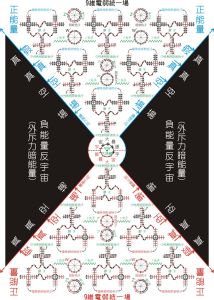

原子核(上半圖:含中子,Π介子,質子)-內部結構模型圖基本相互作用的統一 20世紀初,人們所知道的自然界的基本相互作用力只有引力和電磁力。在廣義相對論的引力場理論建立之後(見相對論),A.愛因斯坦和其他物理學家曾試圖建立引力與電磁力的統一理論,但是未取得成功。隨後人們又發現了力程在10-13 厘米以內的強相互作用力和弱相互作用力。60年代提出的弱、電作用力統一理論在70年代得到了實驗的證實,取得了巨大的成功。現有人們正試圖建立統一電、弱、強三種相互作用力的大統一理論,甚至試圖進一步建立包括引力在內的更大的統一理論。

按照相互作用統一理論的觀點,各種基本相互作用力是從具有最高對稱性的統一場中,通過對稱性破缺逐次分化出來的。首先分化出的是引力場和強、弱電統一場,後者再分化為強場和弱電統一場,弱電統一場再分化為弱場和電磁場。這種分化過程就是不斷一分為二的辯證發展的過程。統一的量子場儘管消除了場和粒子的對立,但它本身仍存在著玻色場和費米場的對立。追求這兩種場統一的是超對稱理論。可以預計,未來物理學的發展,將會進一步揭示出物理世界演化過程中“同中有異”與“異中有同”的對立統一關係。

弱電統一場-內部結構模型圖

弱電統一場-內部結構模型圖時空與物質運動 19世紀以前的物理學中,占統治地位是I.牛頓的絕對時空觀念。1905年愛因斯坦建立的狹義相對論,從理論上揭示出事件同時性的相對性,揭示了時間間隔和空間距離都與觀察者的運動速度有關,從而得到了有關時空和物質運動不可分離性的數學表述。德國數學家H.閔可夫斯基發展了相對論的數學理論,他引入虛坐標u=ict,代替通常的時間t,使時間坐標與空間坐標在洛倫茲群中形式上完全等價,因而空間和時間共同組成一個四維空時流形。這就從數學上嚴格地表達了空間和時間的可區分而又不可分割的性質。愛因斯坦1915年建立的廣義相對論又揭示出,只有在不存在引力場的情況下,時間和空間才具有歐幾里得幾何學的性質,在有引力場的情況下,時間和空間則具有非歐幾里得幾何學的性質。因而引力場和空間曲率是由物質的分布決定的。這就從科學上證明了時空和物質存在的不可分離性,豐富了辯證唯物主義關於時空和物質運動的基本觀點。

確定性與機遇性 經典力學和電動力學是屬於因果決定論的,按照這樣的理論,一旦我們知道了物理體系的初始狀態,就可以根據運動方程確定地預言該體系的任何時刻的狀態。儘管量子力學的運動方程也是因果決定論的,但它對物理體系的行為只能作出機率性的預言。按照量子力學的通常解釋,它的這種統計特徵來源於單個物理體系的隨機行為,而不是那些遵循因果決定論的粒子的集合的統計行為。這就賦予機率以本體論的意義。20世紀60年代以來對決定論運動方程的研究還表明,只有可積系統才是嚴格因果決定論的,而對於不可積系統卻不可能根據初始條件作出確定的預言,因為它是不穩定、不確定的,具有內在隨機性。量子的隨機行為和不可積系統的內在隨機性似乎表明,物理世界所遵循的是以隨機行為為基礎的統計規律,決定論的規律只是這種統計規律在特殊條件下的表現。確定性與機遇性是兩種普遍存在於自然界的客觀聯繫。

物理對象和認識主體 經典物理學認為,它所研究的對象是不依賴於知覺主體而獨立存在的。例如,力來自物質間的相互作用,聲音與熱來源於分子的運動,光是物質發出的電磁波。但是,到了20世紀,當物理學深入到接近光速的高速運動和小於原子的微觀世界以後,人們發現對客觀世界的觀測結果,依賴於觀察者的運動狀態和觀測手段。特別是量子力學指出,人對微觀客體的觀測必然對客體造成不可控制的干擾,觀測結果依賴於觀測儀器和觀測者對儀器的安排。人們也無法唯一地描述單個微觀客體例如一個電子在兩次觀測之間的狀態。在觀測過程中,主體與客體構成了一個相互關聯的整體。自然界早於人類而存在,但人類早於自然科學而存在。因此,人類對自然界的認識不能不依賴於人類的實踐活動,人類主觀世界對客觀世界的認識和反映必須通過人類變革世界的實踐。現代物理學的進展大大深化了人們對主觀與客觀、認識與實踐關係的哲學思考。

馬克思在批評舊唯物主義的認識論時指出,這種唯物主義的主要缺點是:“對事物、現實、感性,只是從客體的或者直觀的形式去理解,不是從主觀方面去理解”(《馬克思恩格斯全集》第3卷,第3頁)。經典物理學考察自然的方式就是以這種直觀的唯物主義反映論為基礎的。現代物理學考察自然的方式則超越了這種唯物主義反映論的局限性,而主張人是在變革物理世界的過程中認識物理世界的,也就是從主觀方面去能動地理解物理世界。這種考察自然的方式以新的研究經驗證實和豐富了辯證唯物主義認識論的基本觀點。

參考書目

N.玻爾著,郁韜譯:《原子物理學和人類知識》,商務印書館,北京,1964。

W.海森伯著,范岱年譯:《物理學和哲學》,商務印書館,北京,1981。