簡介

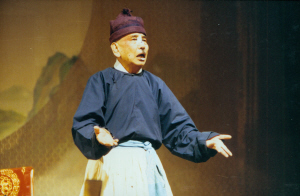

6歲隨父學藝,9歲從師楚劇名醜胡玉山。1939年參加“問藝楚劇抗敵宣傳隊二隊”。1952年入武漢市楚劇團。表現人物思想有深度,道白口法有功力、生動。熊劍嘯先生在湖北省人民醫院第一附屬醫院逝世,享年91歲。

主演的劇目

有《楊絆討親》《九相公鬧館》《煉印》《趕工》《王茂升送酒》等。其中《白毛女》《烏金記》《葛麻》分別獲武漢市、湖北省及全國戲曲觀摩匯演表演獎,《葛麻》1956年被上海電影製片廠攝製成黑白舞台藝術片,1953年赴朝慰問演出。1979年出席第四次全國文代會。

導演過傳統戲《烏金記》《魚腹山》《楊乃武與小白菜》等和現代戲《奪印》《江姐》《追報表》等,曾獲湖北省首屆戲曲匯演導演獎,《追報表》被搬上銀幕。

為國家一級演員。歷任武漢市楚劇團、湖北省楚劇團副團長、中國戲劇家協會理事、湖北省文聯委員、楚劇藝術研究學會會長。

引

盤點楚劇名家

| 楚劇舊稱喔呵腔;黃孝花鼓戲;西路花鼓戲,清代道光年間鄂東流行的喔呵腔與黃陂;孝感一帶的山歌;道情;竹馬;高蹺及民間說唱等融合,形成一個獨立的地方聲腔劇種,1926年改稱楚劇,距今已有一百五十餘年的歷史。楚劇主要流行於武漢;孝感;黃岡;荊州;鹹寧;宜昌;黃石七地市四十餘縣。2006年5月20日,楚劇經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。 |

楚劇明星

| 楚劇,舊稱“西路花鼓”、“黃孝花鼓”。1926年改用現名。它是大約在一百多年前,在鄂東流行的“喔呵腔”的基礎上,溶合黃陂、孝感一帶的山歌、道情、竹馬、高蹺及民間說唱等逐漸形成的。 |