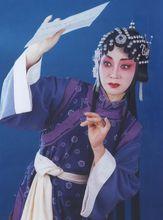

人物經歷

彭青蓮

彭青蓮1971年考入湖北省戲曲藝術劇院(原湖北省楚劇團)學員訓練班。

1986年考入中國戲曲學院表演系教師乾專班。

1988年從中國戲曲學院表演系教師乾專班畢業,返回湖北省戲曲藝術劇院工作至今。

1991年1月,主演《趙玉貞裝瘋》獲首屆湖北省戲劇牡丹花獎,被譽為楚劇的“打神告廟”。

1991年4月,主演《趙玉貞裝瘋》獲首屆湖北省楚劇藝術節表演一等獎第一名,以創新的手法將高難表演技巧融入戲中,豐富了楚劇的表演程式 。

2000年,主演《娘娘千歲》《兒孫夢》獲第二屆湖北省楚劇藝術節表演一等獎。

在《娘娘千歲》中飾演林金鳳

在《娘娘千歲》中飾演林金鳳2002年5月,獲“荊楚大地十支花”稱號。

2004年4月,主演折子戲專場《趕會》《雙玉蟬》《逼休》獲第二十屆中國戲劇最高獎“梅花獎” ,北京《娛樂信報》發文稱“忽嬌、忽悲、忽刁的彭青蓮”。

2004年9月,主演《娘娘千歲》獲文化部第十一屆文華表演獎,將小花旦和閨門旦融為一體,增強了行當的藝術張力。

2004年12月,主演《娘娘千歲》獲第三屆湖北楚劇藝術節榮譽獎 。

2005年1月,獲中共湖北省委宣傳部”文化精品生產突出貢獻獎”。

2009年,她將毛澤東詩詞《詠梅》譜曲搬上舞台,專家稱她“為楚劇做了一件新嫁衣 ”,“是楚劇音樂的里程碑”。

2012年,主演《辛亥人家》獲第一屆楚天文華表演大獎。

2017年6月,當選為黨的十九大代表。

2017年12月28日,入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人推薦名單。

在《雙玉蟬》中飾演曹芳兒

在《雙玉蟬》中飾演曹芳兒2018年5月8日,入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人名單。

人物成就

現為當代楚劇旦行表演藝術家。曾當選中國青年聯合會委員,在人民大會堂受到江澤民、李鵬等黨和國家領導人接見。曾當選全國婦代會代表,湖北省五個一批人才獎獲得者,多次評為湖北省百團上山下鄉積極分子、省直文化系統優秀工作者、湖北省精品生產突出貢獻獎等榮譽稱號。四十多年來,主演過大小劇目幾十台,成功塑造了很多不同性格不同年齡的人物形象,其中《蝴蝶杯》《珍珠塔》《雙玉蟬》《逼休》在觀眾中久演不衰,成為楚劇舞台經典劇目。她常年堅持基層演出,觀眾親切地稱“彭老師不僅戲演得好,人也親和。”是無數觀眾心目中追捧的偶像。

在《瀟湘夜雨》中飾演張翠蘭

在《瀟湘夜雨》中飾演張翠蘭 出席中國婦女第十一次代表大會

出席中國婦女第十一次代表大會 代表作品劇照

代表作品劇照主要作品

| 時間 | 作品 | 時間 | 作品 |

| 1991年 | 《趙玉貞裝瘋》 | 2009年 | 《詠梅》 |

| 2000年 | 《娘娘千歲》《兒孫夢》 | 2012年 | 《辛亥人家》 |

| 2004年 | 《趕會》 | ||

| 2004年 | 《雙玉蟬》《逼休》 |

評審意見

通過認真審核彭青蓮申報材料,認為申報人完整地掌握了楚劇的表演技藝,基本功紮實,主攻閨門旦,積極探索旦角聲腔表現形式,主演多部大型優秀傳統戲及現代戲,多次獲得國家級表演獎項。傳承譜系清晰,採用新媒體形式普及戲劇教育,有比較普遍的社會影響力。經過評審組評審,該申報人彭青蓮符合國家級非物質文化遺產代表性傳承人評審標準,同意推薦為第五批國家級非物質文化遺產代表性傳承人。

任免信息

2018年1月29日政協湖北省第十二屆委員會常務委員會第一次會議,任命彭青蓮為教科文衛體委員會副主 任。

人物評價

寒梅傲雪挺秀,文華四溢飄香

在《逼休》中飾演崔氏

在《逼休》中飾演崔氏彭青蓮是一個自我性格與楚劇藝術特色相融相諧的旦角表演藝術家,善於創新、博採眾長、始終堅持求新求實求強求深的態度,繼承發展,把老戲新唱,在借鑑京劇、民歌等發聲方法的基礎上,摸索出氣聲和真假聲相融的演唱技巧,使楚劇聲腔優美情濃、清新脫俗,且具時代氣息,形成了音域寬廣、音色圓潤、吐字清晰、高亢灑脫的獨特演唱風格,獲得“唱腔優雅欲斷魂”“當今楚劇第一唱”的美稱;形成了秀美又富有張力、傳統且彰顯時尚的表演風格。她“一步一個性空世界,一腳一個水月道場”,堅守在楚劇這塊田園上,為楚劇事業做出了突出的貢獻 。

在《趕會》中飾演張二妹

在《趕會》中飾演張二妹懷揣夢想,肩負使命,為楚劇傾注了一切的彭青蓮,還做著推動楚劇發展和傳承的重要工作,在華中師範大學、武漢大學、江漢大學及多所中國小及外省圖書館都有她授課和講座的身影;對培養青年演員傾注了她所有的愛,傳授給她們的代表作《趕會》《逼休》《雙玉蟬》等等獲得過各種比賽的榮譽和獎項,為人才茁壯成長做出了突出貢獻。

她一直做著紮根本土,走出省門、國門的工作,全國多地及境外都留下了她美麗的聲音,努力讓小劇種的藝術震撼也不微弱!

盤點楚劇名家

| 楚劇舊稱喔呵腔;黃孝花鼓戲;西路花鼓戲,清代道光年間鄂東流行的喔呵腔與黃陂;孝感一帶的山歌;道情;竹馬;高蹺及民間說唱等融合,形成一個獨立的地方聲腔劇種,1926年改稱楚劇,距今已有一百五十餘年的歷史。楚劇主要流行於武漢;孝感;黃岡;荊州;鹹寧;宜昌;黃石七地市四十餘縣。2006年5月20日,楚劇經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。 |

楚劇明星

| 楚劇,舊稱“西路花鼓”、“黃孝花鼓”。1926年改用現名。它是大約在一百多年前,在鄂東流行的“喔呵腔”的基礎上,溶合黃陂、孝感一帶的山歌、道情、竹馬、高蹺及民間說唱等逐漸形成的。 |