簡介

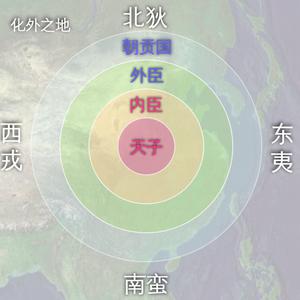

“漢文化圈”(sinosphere)是指漢文化存在和影響的廣大區域,是同西方一一基督教文化圈,阿拉伯一一伊斯蘭教文化圈,印度一一婆羅門教文化圈平起平坐的世界四大文化圈之一。漢文化,又稱為“華夏文化”、“中華文化”、“中國文化”。漢文化在中國形成之後,不僅為漢族所共享,而且通過各種交往途徑,傳播到東亞和東南亞的其他國家。因此,漢文化存在和影響的東亞和東南亞地區被統稱為“漢文化圈” 或者“漢文化區”。漢文化圈的國家自漢朝開始,一直受中國的政治和文化方面的支配影響。在古代漢文化圈的視野之中,漢文化是惟一最先進、最繁榮的文化,四書五經記載的是人類最初的歷史,是最古老的記憶。"漢化"實質上大部分就是"儒教化"的過程。而儒學作為漢文化的主流,其傳播的方向與途徑是和漢文化傳播的總體趨勢相一致。此文明圈的一個顯著特徵是對漢文化的學習和認同。古代中國,作為周邊國家和地區的文化宗主國,不僅向外輸出了漢字,也輸出了大量的典籍,使得周邊國家和地區的思想、學術和宗教極大地受到了中國的影響,產生了慕華心理。也接受了漢文化影響下的繪畫、醫學、建築、音樂、禮儀和服飾。

漢文化的擴張

華夷之辨

華夷之辨《論語》《千字文》傳入日本。

越南兩漢時期派往越南的地方官吏都以儒家思想為指導,整頓社會秩序,移風易俗,並實施儒學教育,輸入儒家經典。漢平帝時交趾太守錫光“教導民夷,漸以禮義”;東漢時九真太守任延,明《詩》、《易》、《春秋》,儒學造詣頗深,且在越南建立學校,導民以禮義,使百姓得以粗通禮化。他們二人對儒學初傳越南做出了貢獻,史稱“嶺南華風,始於二守。”南海郡尉趙佗建立南越國後,即以詩書而化訓國俗,以仁義而固節人心。越南士人亦絡繹不絕地遊學中原,並可以同樣參加唐朝的科舉考試,入仕為官。唐朝著名的文學家如杜審言、劉禹錫、韓渥等都曾流域越南。越南李朝改變過去尤重佛教的政策,開始重視儒學,推行儒、釋、道並尊的政策,並採取了一系列舉措,不斷提高儒學的地位。1070年,李聖宗在首都升龍(今河內)修文廟,成為越南修文廟之濫觴。自此,儒學在越南開始儒教化,孔子則開始偶像化。1075年,開始開科取士,通過科舉選拔人才,越南的科舉制自此實行。科舉以儒、釋、道三教經典為考試內容,儒學成為重要內容之一。陳朝進一步完善儒學教育,完善科舉選官制度。立國學院,講習四書五經。逐步確立了政教合一的統治體制,按照儒家學說更定刑律禮儀。

地理範圍

漢武帝賜日本「漢委奴國王」金印。雖然日本不受中國統治,但因為漢唐的影響力,中國變做日本模仿的對象,直到明治維新以後。

西元939年,南越利用唐朝大亂脫離中國直接統治。越南李朝和陳朝(西元1010-1428)引進漢文明,也用科舉制度來強化「儒家思想」穩定朝代的封建基礎。不管大人小孩,誰去上學都只學中國歷史,而不學本國史。詩賦文章也要取典於中國,對本國之事則是隻字不提。越南人把本國歷史看成微不足道,論為知之無用。

書寫系統

漢文化圈的書寫系統是漢字。用於東亞各國的漢字以及漢字承載的儒家思想是維繫漢文化圈共同心態的基石。東亞地區存在的卓爾不群的漢字文化從心理上和思想上把各國聯繫起來了。直到 20 世紀初,漢文化圈主要以漢字為書寫工具,東亞知識人寫作了大量的漢文作品,出現了漢字詩歌以及史學。如日本官方用漢字編寫的《古事記》和《日本書紀》。朝鮮歷史書《李朝實錄》,《燕山君日記》等。新羅和高麗王朝(918-1392)積極模仿唐朝,確立科舉制度,中國的經書變做朝鮮人必修的課程,漢字的正統地位穩固起來。日本三省堂出版的《大辭林》中關於《千字文》的詞條也言“平安時代後期起,被用於兒童漢字習得教育”。

19世紀30年代《千字文》的歐譯者們,都認識到了漢文對形成東亞三國“共同語”的作用。西博爾德說:“朝鮮與日本一樣,中國文字是教養階級的文字,尤其被使用於商用文和學術、宗教文書中。”用來闡釋漢字以及漢字文化的中華哲學思想的主流乃是儒家文化,假借了漢字作為語言書寫符號的民族區域之文化思想,其主體也不可避免地由儒家文化來承擔。

儒家倫理

漢文化圈 (或謂"儒教文化圈" )重視人際關係,而調整人際關係的基本倫理準則是"五倫", 即父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。日本朝鮮均以五倫思想為基本道德規範。

孔孟的思想在越南也被視為一切思維、語言和學術與藝術活動的規範。

習俗

復原的日本古代冠禮

復原的日本古代冠禮儒教傳統里,男子二十歲行冠禮,取字,女子行笄禮,為成人之道。天子諸侯為早日執掌國政,多提早行禮。周文王十二歲而冠,成王十五歲而冠。日本近代以來稱之為成人式。朝鮮的規定亦相似。

婚禮 韓國傳統冠禮

韓國傳統冠禮中日韓都遵循喪服、喪制的禮儀,主要表現為披麻戴孝、招魂等等禮節

朝鮮釋奠祭

朝鮮釋奠祭根據儒教經典,漢字文化圈都祭祖,祭祀日月、星辰、社稷、山川、大儺。還有祭孔和朝鮮釋奠祭(석전제)。

釋奠祭祭孔是漢文化圈的共有禮儀。古代韓國因受中國文化之影響,依高麗史記載:國初起於國子監設文宣王廟-文廟,於每年春、秋之上丁(即農曆二月與八月之初丁),

日本多久聖廟秋季釈祭

日本多久聖廟秋季釈祭文化藝術

服飾自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,漢服已具基本形式,歷經周朝禮法的繼承,到了漢朝形成完善的衣冠體系並普及至民眾,還通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。日本、朝鮮、越南均曾頒布法律效仿漢衣冠制度。考證復原十二単的日本江戶時代的《裝束要領抄》承認:“廄戶皇子始定冠位十二階大寶以降,沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢,盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制,其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。如宋景濂誤曰:“千來猶效,漢衣冠元是”。本邦之古傳也豈效漢唐之制而已乎。故夫聖世始為衣冠而美風俗,以正上下禮儀,人無禮儀則何為人?豈非當務之急乎?”

唐代時期,新羅請求唐太宗賜漢衣冠,革除新羅服飾,以同於中國。李氏朝鮮中期之後朝服吸收了明朝服裝式樣,悉遵華制。

東亞建築文化圈的形成,是以漢族建築以及佛教建築為基礎和紐帶的。

浙江寧波保國寺

浙江寧波保國寺宗教

以《尚書》為首的儒家經史體系不僅僅是中國的歷史記憶,也是整個漢文化圈的歷史記憶。

日本東大寺

日本東大寺律令制度

日本《養老律》,古代朝鮮成文化的法典《經濟六典》和《經國大典》都是在漢唐律令影響下完成的。

漢文化的影響

漢文化的影響不僅僅限於東亞和東南亞地區,漢文化也通過著名的絲綢之路向西傳播,還通過西方傳教士被介紹到歐美。但是,比較而言,漢文化在東亞和東南亞地區的影響更大,因此形成著名的漢文化圈。綜上所述,儘管在漢文化圈內,各國受漢文化影響的程度不一,內容有別,但是有一點是共同的,那就是,各國都受惠於中國的語言與文字。此外,還需指出的是,漢文化在被傳播的同時,也得到不斷的更新。漢文化圈內的各國家,一方面是漢文化的受益者,另一方面又為漢文化的豐富和發展做出了各自的貢獻。

漢文化圈的瓦解

18世紀末,由於西方文化強勢進入漢文化圈,中國不在是世界唯一的中心,日本、朝鮮、越南民族意識高漲,引發了脫漢運動。新文化運動標誌著脫漢運動在中國本土達到高潮。脫漢運動

日本18世紀後半期,日本簽訂神奈川條約及江戶條約向美國等西方列強開放門戶,大量洋人湧入日本貿易,帶入新物件、新概念來,引發日本語言文字的改革運動。18世紀末的語文改革主張大概分做3方面:主張全部使用「假名」、主張「羅馬字化」、限制漢字的使用數量。明治維新前1年,前島密向德川幕府提出《廢止漢字的意見》,主張廢除漢字、完全採用假名,建立口語的書寫方式,做到「言文一致」。創立慶應大學的教育家福澤諭吉於1873發表《文字之教》,倡議把罕用、複雜的漢字去掉,只保留二、三千字的數量。20世紀以後,日本政府為著解決羅馬字方案的問題,於1930年設立「臨時羅馬字調查會」,1937年發布訓令式的拼音方案。

朝鮮朝鮮淪為日本的殖民地後, 作為封建社會正統思想的儒教伴隨封建制度的解體而喪失了統治地位。舊時宣講儒學的成均館、書院被新式學校代眷。 1893 年,科舉被廢除,文廟及啟聖祠亦久輟祭祀。1949年北韓廢除漢字、完全使用朝鮮拼音文字。1970年南韓雖然宣布廢除漢字,因為考慮老一輩用漢字的慣習,保留了用於人名或者漢語的外來詞的漢字。

越南19世紀法國勢力進入越南以後,越南的傳統政治、文化架構開始改變。1884年,越南被迫簽訂《順化條約》,淪為法國的殖民地。法國以武力建立殖民的政治架構以後,廢止越南的科舉制度、進行文化的解構。法國統治者認定「漢字」是造成越南人愛慕「中原」、繼續和中國合作的重要因素。若用「法文」取代「漢文」,一時得可能有困難,不如推行羅馬化的「越南文」,等越南人接受羅馬字後才有可能接受同樣用羅馬字書寫的「法文」。越南的知識份子則透過推動越南語文來普及知識、加強民族意識、累積政治反抗的資源。1945年越南宣布獨立、建立越南民主共和國政治架構以後,胡志明遂宣布越南語文的國語地位、羅馬字化,建立越南的文化架構,切斷和中國的文化聯繫,替越南的政治、文化獨立鋪路。越南文的使用人口數從1945年的14%上升至1959年的79%。

中國1919 年的五四運動,又叫"新文化運動" ,主張西化,廢除漢字及漢字拉丁化,白話文運動,攻擊禮教、批判傳統,主張“整理國故,再造文明",提倡資產階級民主主義的政治主張和自由主義的社會倫理觀念,猛力抨擊孔子和批判以三綱五常為中心的儒學,陳獨秀、蔡元培、魯迅甚至連番抨擊陳陳相因的傳統美術,並倡導新的人文精神與美學思想,力圖改造中國人精神思想層面的問題,強調改變舊的精神,做一個精神上全新的人。此後隨著馬克思列寧主義的傳入和中國革命的勝利,中國的新文化建設終於徹底擺脫了以儒學作為占統治地位的文化思想的格局。新中國成立後主張各民族都有使用和發展自己的語言文字的自由,幫助包括布依族在內的 10 個少數民族創立了本民族的文字。