疾病概述

消渴病是中國傳統醫學的病名,是指以多飲、多尿、多食及消瘦、疲乏、尿甜為主要特徵的綜合病證。若做化驗檢查其主要特徵為高血糖及尿糖。主要病變部位在肺、胃、腎,基本病機為陰津虧耗,燥熱偏盛。消渴病日久,病情失控,則陰損及陽,熱灼津虧血瘀,而致氣陰兩傷,陰陽俱虛,絡脈瘀阻,經脈失養,氣血逆亂,臟腑器官受損而出現癤、癰、眩暈、胸痹、耳聾、目盲、肢體麻疼、下肢壞疽、腎衰水腫、中風昏迷等兼證。根據臨床表現,中國傳統醫學的消渴病與現代醫學的糖尿病基本一致。從歷代的中醫病案中可以看出,藥物治療消渴病是主要的方法,通過辨證、依據病情的輕重將消渴分為三類,上消責之於肺兼治胃,中消責之於脾胃,下消責之於腎。中日友好醫院中醫糖尿病科主任仝小林認為,如果根據尿糖或是出現“三多一少”來診斷,會延誤大多數糖尿病人的病情。現在所講的糖尿病,無論是內涵還是外延,都與消渴症有了很大的不同。糖尿病除了血糖的升高,主要併發症如眼底病變、腎臟病變及糖尿病足等,都是對微小血管的損害。中醫習慣上將小血管叫做脈絡,將大血管叫做經絡。所以,糖尿病的主要損害體現在脈絡上,而它對心腦大血管的損害多是間接的,而且只是損害大血管的原因之一。仝小林教授認為,如果中醫要給糖尿病命名,叫做“糖絡病”更恰當。將糖尿病稱為“糖絡病”的最大意義就是既著眼於“糖”,又著眼於“絡”。這樣,從發現糖尿病的那一天起,就會重視疾病對脈絡的損傷,著眼於防治因脈絡損傷而引發的併發症,做到“有則治療,無則預防”。

對確立消渴證的學術價值,也由支持的學者。如聶文濤認為,消渴證關注了人體內的一種驅動力,現代心身醫學稱之為內驅力。也就是身體有高分解的衝動;高分解的結果是消渴。所以,針對消渴的治療方劑,往往同是對糖尿病、甲亢等疾病有效。這是中醫立足於身體體徵變化解決疾病的價值所在。聶文濤在《是馴服血糖,不是束縛血糖》一文中指出:中醫學強調人體變化是必須有主導力量起作用。也就是誰行“政令”的問題。這種“德”與“位”的關係辨析,也是《易傳·繫辭上》開篇就講的。根據這種基本的中醫思維,人體胰島素不敏感狀態是因為胰島素不當令的原因。那么,此時由誰來行“政令”呢?這就是胰高糖素。這說明糖尿病的根本不是合成不足,而是消耗太大。因為胰高血糖素是促進人體物質分解的,而胰島素是促進人體物質合成的。顯然,頻發低血糖、相對低血糖或身體局部血糖供應不全都可能導致胰高血糖素分泌增強,從而出現糖尿病。因此,必須避免對血糖的這種刺激。所以,中醫學自《黃帝內經》以來一直注意穀物保護。現高碳水化合物是因已經成為公認的糖尿病患者健康進食方式。

簡介

根據臨床表現,中國傳統醫學的消渴病與現代醫學的糖尿病基本一致。消渴是由於陰虧燥熱,五臟虛損所導致的以多飲、多食、多尿、形體消瘦為特徵的病證。

該病是一種常見病,近年來其發病率有增高的趨勢。中醫藥在改善症狀、防治併發症、提高患者生

消渴病診斷

消渴病診斷在病名方面,根據病機及症狀的不同,消渴還有消癉、肺消、膈消、消中等名謂。在病因方面,《內經》認為五臟不足、情志失調、過食肥甘是消渴的病因,強調了體質因素在消渴發病中的重要作用。

而胃腸熱結,耗傷津液是其主要病機。《金匱要略》有專篇對消渴的證治進行闡述,立有白虎加人參湯、腎氣丸等有效方劑,至今為臨床醫家所推崇。

在《內經》和《金匱要略》的基礎上,後世對消渴的病因病機、臨床表現、併發症以及治療都有補充和發展。《諸病源候論·消渴候》主張"先行一百二百步,多者千步,然後食之",初步認識到體育療法對治療消渴的意義。並對本病的併發症有所記述,認為"其病變多發癰疽"。《外台秘要·消渴消中門》錄《古今錄驗方》說:"渴而飲水多,小便數,無脂似麩片甜者,皆是消渴病也"。又引祠部李郎中云:"消渴者,……每發即小便至甜"。對消渴病的臨床特點有更深的認識。《太平聖惠方·三痟論》說:"夫三痟者,一名痟渴,二名痟中,三名痟腎"。明確提出"三痟"之說。

消渴患者的注意事項

注意年齡因素發病年齡不同病情發展、輕重及預後也不同。中年之後發病者,一般起病較緩,病程較長

治療消渴病的藥草

治療消渴病的藥草消渴有上、中、下三消之分,上消屬肺,以口渴多飲為主症。中消屬胃,以多食善飢為主症。下消屬腎,以多尿為主症。

一般病變早中期,病位在上、中二焦,後期病變以中、下焦為主。臨床症狀較複雜,沒有明顯界限,不易區分,應結合氣血、陰陽、臟腑來辨別;本病的特點為本虛標實,以陰虛為本,燥熱為標。因病程長短和病情輕重不同,陰虛燥熱各有偏重,陰虛以瘀血內停和痰濁中阻為主。

注意辨別本證與併發症

多數患者先見本證,有少數病人首診時本症不明顯,易被忽視,常因癰疽、眼疾、心血管疾病首診而發現本病。應辨明本證與併發症的關係,以遵循治病求本的原則。

注意鑑別診斷

精神性煩渴:以煩渴多尿為臨床特點,由於多飲常導致多尿、低比重尿,症狀可隨情緒而波動是本病最典型的特徵。實驗室檢查提示尿激素水平正常。

治療方法

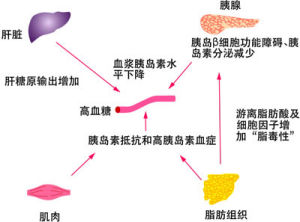

消渴病的病理生理學

消渴病的病理生理學消渴病的基本病機為陰律虧耗,燥熱偏盛,陰虛為本,燥熱為標。臨床認為消渴病的基本病機在於陰津虧耗,燥熱偏盛,陰虛為本,燥熱為標。治療宜滋補陰津、清虛熱。

補腎法

包括滋陰益腎、引火歸源、溫補腎陽等法。滋陰益腎主要用於下消屬腎陰不足,此時病情以陰虛為主。如果陰虛且虛火上炎則在滋陰益腎的基礎上酌加引火歸源的藥物,以使上炎的虛火得以清解。當病情遷延不愈,累及腎陽出現腎陽不足的表現時,則本不可拘泥於消渴的基本病機,運用溫補腎陽之法才不失辨證論治的特色。

健脾益氣養陰法

在消渴病中有很多病人同時伴有中氣不足的表現。消渴病的基本病機為陰津虧耗,燥熱偏盛,明虛為本,燥熱為際,病程遷延。陰損耗氣而致氣陰兩傷。治宜益氣養陰,古代醫家辨證施治,採用健脾益氣法。方藥上多採用補中益氣湯、歸脾場、竹葉黃芪湯等方為主。歷代醫家治療消渴病多注重清熱生津,滋陰補腎,但也有醫家提出治療消渴病重在益氣。現代益氣養陰已成為治療消渴病最為常用的法則,常用的益氣養陰藥物如人參、黨參、西洋參、黃芪、炙甘草、生地、沙參等,經藥理實驗證實確有較好的降低血糖的作用,至今仍為治療糖尿病有效的藥物。

活血化瘀法

消渴病病因和病機較為複雜,痰濕和瘀血也可以導致消渴病的發生。活血化瘀法仍然是臨床治療消渴病的常用方法,而且是治療其併發症的主要方法。

辨證論治

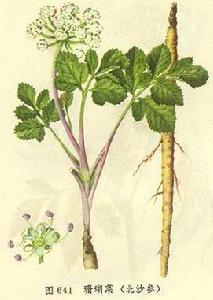

沙參可以用來治療消渴病

沙參可以用來治療消渴病消渴日久,熱盛傷津,津傷氣耗,每可導致氣陰兩虛,症見神疲肢倦,少氣乏力,自汗盜汗,口乾思飲,舌淡嫩胖,苔少,脈細。治療上需益氣養陰,病久多瘀,故可酌加活血化瘀之藥。方可予玉液湯合地黃飲子加減。

腎陰虧虛型

老年患者,腎水已虧,虛火內生,加之消渴病久不愈,腎氣虧傷,封藏失職,臨床常見尿頻量多,混如脂膏,尿有甜味,腰膝酸軟,乏力,頭暈耳鳴,口乾唇燥,皮膚乾燥瘙癢,舌紅苔少,脈細數。治宜滋陰補腎。方予六味地黃丸加減。

陰陽兩虛型

消渴病久不愈,腎陰虧虛日久,陰損及陽;或久病不愈,陽氣虛衰,終至陰陽俱虛,臨床多見小溲頻多,入夜尤甚,混濁如膏,甚至飲一溲一,面色晄白,形神困頓,腰膝酸軟,形寒肢冷;或見下肢浮腫,舌質淡胖,苔白滑或乾,脈沉細,尺脈無力。治宜滋陰溫陽並用,陰陽兼顧。方可予金匱腎氣丸加減。

瘀血阻絡型

消渴病久不愈,氣陰極度耗傷,氣為血之帥,氣虛無力行血,血行瘀滯;陰虛火旺,血屬陰分,虛火灼傷陰液,血液粘稠,血行不暢。最終致瘀血阻於脈絡,發為本證。現代醫學血液流變學可見血液黏稠度高,血小板聚集增加。臨床可見口渴多飲,胸脅刺痛,肢體麻木,或見半身不遂,眩暈耳鳴,肌膚甲錯,小便點滴難出,舌質紫暗,或有瘀斑,舌下絡脈青紫怒張,脈細澀或結、代。治宜活血化瘀為主,方可予血府逐瘀湯、補陽還五湯等方加減,或辨證予活血化瘀藥。實際上,消渴病不同證型,若病久不愈,均伴有不同程度的瘀血之變,因此,對不同的證型均應適當加味活血化瘀之品。此型往往對應於糖尿病血管神經併發症階段。

治療方藥

上消1、主證:煩渴多飲,口乾舌燥,大便如常,小便頻多,舌邊尖紅,苔薄黃,脈洪數。

2、治法:清熱瀉火,生津止渴。

3、方藥:宜消渴方加味

消渴病中藥材

消渴病中藥材中消:

1、主證:消谷善飢,形體消瘦,大便秘結,舌苔黃燥。脈象滑食有力。

2、治法:宜清胃瀉火,佐以養陰保津之品。

3、方藥:調胃承氣湯加味。

下消

陰虛

1、主證:小便頻數量多,尿如脂膏,或尿甜,口趕舌紅,脈象沉細而數。

2、治法:宜滋陰固腎為主。

3、方藥:六味地黃丸加味。

陰陽兩虛

1、主證:小便頻數量多,或飲一便一,尿如脂膏,面色黎黑,陽事不舉,耳輸焦乾,舌淡苔白,脈象沉細無力。2、治法:溫陽滋腎。

3、方藥:《金貴》腎氣丸。補氣血用《三因》鹿茸丸。

消渴症的護理

消渴症主要是根據症狀來命名的,因渴而消瘦。有一些病的症狀也是"因渴而消",比如甲亢、尿崩症等。因此,消渴症並不能特指糖尿病。唐朝醫家甄立言把消渴症稱為"消渴病",其主要依據是"尿甜",也就是現在說的"尿糖"。但臨床上很少會觀察尿是否甜,而且,這對治療也沒有多大意義。更為重要的是,出現"三多一少"(多飲、多食、多尿和消瘦乏力),即消渴的病人,在糖尿病人中只占少部分,將近80%的病人在臨床上並不出現"三多一少"。如果根據尿糖或是出現"三多一少"來診斷,會延誤大多數糖尿病人的病情。

現在所講的糖尿病,無論是內涵還是外延,都與消渴症有了很大的不同。糖尿病除了血糖的升高,主要併發症如眼底病變、腎臟病變及糖尿病足等,都是對微小血管的損害。

消渴症的護理要點如下:

1.發現"三多一少"症狀時,應及時到醫院就醫,明確診斷。已確定為消渴症時,需住院治療者,即住院治療,以免延誤病情。老年人症狀常不明顯,應定期檢查尿糖、血糖(半年或一年檢查一次)。

2.調整生活規律。糖尿病屬慢性病,生活規律非常重要,在身體情況允許的情況下,按時起居,有利於糖代謝。每周按時測量體重,作為計算飲食和觀察療效的依據。

3.合理飲食調配。少進糖食、根莖類蔬菜如:土豆、白薯、山藥。要適當限制水果。應增進粗纖維的食物如:糙米、玉米、豆類、綠葉蔬菜、白菜、綠豆芽、黃瓜、芹菜、西紅柿等。多食用精蛋白如:瘦肉、蛋、奶、魚類。選用植物油,少進動物內臟類食物等。

4.堅持適當的活動。適當規律的活動是治療糖尿病的一種重要手段,可採取多種活動方式,如散步,做健美操,打太極拳,跳老年迪斯科舞、打桌球、游泳、跑步。可根據自己的身體情況相愛好,選擇活動方式。要持之以恆。