發病機制

橄欖體腦橋小腦萎縮

橄欖體腦橋小腦萎縮(1)胺基酸類神經遞質及有關酶的改變:某些作者發現患者小腦皮質中N-甲基D-天門冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA)減少牛磺酸增多前者為橄欖-小腦纖維的興奮性遞質,後者為抑制性遞質推測可能某種因素引起代謝障礙,導致某些神經元對胺基酸類神經遞質的興奮毒性損傷敏感。而胺基酸含量減少可能是這種代謝障礙的結果並通過動物實驗證明谷氨酸的大部分毒性通過NMDA作中介。Bebin等的實驗表明腦胺基酸水平降低與神經元脫失存在相關性。因此,有人認為OPCA發病機制與興奮性胺基酸的興奮毒性有關有人對OPCA患者腦脊液中胺基酸含量進行測定,發現谷氨酸水平顯著降低,而丙氨酸、甘氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)和纈氨酸濃度升高。蛋氨酸在腦內參與多種生化過程,其在OPCA中的病理生理作用尚需進一步研究,甘氨酸作為一種抑制性神經遞質,可能起谷氨酸受體激動劑的作用,故它可能與

橄欖體腦橋小腦萎縮

橄欖體腦橋小腦萎縮谷氨酸代謝有關在成人型OPCA中起病理生理作用。

一些作者在OPCA患者的白細胞中測到谷氨酸脫氫酶(glutamatedehydrogenaseGDH)降低至正常人的1/3多數研究表明OPCA患者腦組織中GDH、蘋果酸脫氫酶活性正常但發現周圍血白細胞、淋巴細胞及血小板中GDH等多種酶活性降低Iwatsuji等則發現OPCA患者血液淋巴細胞總GDH活性和熱穩定GDH活性均顯著降低認為淋巴細胞GDH活性與谷氨酸能神經元代謝有關Sorbi等對OPCA患者血小板中7種線粒體酶活性進行測定發現6例顯性遺傳OPCA患者中僅GDH活性降低8例非顯性遺傳OPCA患者中GDH丙酮酸脫氫酶複合體纈氨酸脫氫酶琥珀酸脫氫酶和枸櫞酸鹽合成酶5種酶活性均下降。由此可見腦組織中酶活性無顯著改變,而周圍血液中酶活性降低。某些作者認為周圍GDH活性缺陷似乎並不表明腦GDH有缺陷。但有的作者指出在有GDH活性缺陷的OPCA患者病理檢查所顯示腦的改變,均是由接受谷氨酸能支配的神經元選擇性受累。

(2)乙醯膽鹼及其酶活性改變:小長谷正明等用Ellman方法測定16例OPCA患者腦脊液中乙醯膽鹼酯酶(AchE)活性發現腦脊液中AchE活性下降與Mm的腦橋底部小腦蚓部的萎縮程度呈正相關,認為與其他變性病相比,腦脊液AchE活性改變更能反映腦橋小腦系膽鹼能神經元的活動。

(3)單胺類神經遞質的改變:單胺類神經遞質的水平改變表明OPCA神經病變可能累及基底神經節。

(4)喹啉酸有關酶的改變:Kish等對11例OPCA屍檢腦套用放射化學方法測定喹啉酸的兩個代謝酶:3-羥基鄰氨基苯甲酸氧化酶(3HAO)和喹啉酸磷酸核糖基轉移酶(QPRT)的活性,發現小腦皮質中3HAO活性正常,QPRT活性顯著增高枕葉皮質兩酶活性無明顯改變。這組患者中小腦皮質蒲肯野細胞嚴重脫失,顆粒細胞相對保留。喹啉酸具有比谷氨酸強得多的興奮性神經毒性。QPRT為喹啉酸分解代謝酶,其活性升高可能是對喹啉酸敏感的顆粒細胞的一種保護機制。

(5)其他:嘌呤代謝異常膜磷脂代謝異常硫胺的變化等也可能參與發病。Pedraza等研究了29例OPCA患者血液腦脊液中硫胺水平發現血液中硫胺水平無顯著改變而腦脊液中水平顯著下降作者認為由於OPCA患者小腦萎縮嚴重,因而可解釋這一結果。

此外也有報告與維生素E缺乏有關。關於以上異常其中哪些是關鍵性生化改變尚難判斷。深入研究胺基酸類神經遞質改變對揭示本病病因及發病機制可能具有重要意義。

致病因素

橄欖體腦橋小腦萎縮

橄欖體腦橋小腦萎縮已知某些病毒可引起染色體異常也可嵌入宿主的基因組,破壞核酸的完整性,因此這些病毒就可能像一個異常基因那樣導致細胞蛋白或酶合成障礙。

基因缺陷可能由於基因突變所致另外,散發性OPCA患者與遺傳性OPCA患者無論臨床上還是病理上均極其相似因此分子生物學方面需進一步研究Eadie指出缺陷基因影響Essik胚胎細胞帶化學結構而發病。

少突膠質細胞胞質內包涵體見MSA。

其他外傷感染及精神創傷等可能促進本病的發生及發展。

病理改變參見MSAOPCA主要的病理改變位於延髓橄欖核腦橋基底核、小腦半球小腦中腳及部分下腳,特別是橄欖隆起變窄細。除此之外腦幹諸核、舌下神經核、面神經核紅核、黑質和基底核以及大腦皮質、脊髓前角、脊髓後索脊髓小腦束等神經細胞均可受損而小腦蚓部齒狀核、腦橋被蓋部及皮質脊髓束等則較為完好無損。

臨床表現

橄欖體腦橋小腦萎縮

橄欖體腦橋小腦萎縮小腦性共濟失調小腦功能障礙是本病最突出的症狀占73%,表現為進行性的小腦性共濟失調。多早期出現戴志華報導首發症狀以雙下肢無力及共濟失調最多(88%)首先表現於雙下肢,常訴下肢發軟、乏力易跌而就醫。自主活動緩慢而不靈活步態不穩、平衡障礙基底加寬逐步出現兩上肢精細動作不能,動作笨拙與不穩。由於小腦功能障礙表現腦神經受損症狀是頭暈、構音障礙斷續語言吞咽困難、飲水嗆咳、眼球震顫、意向震顫。還有部分病例可有舌肌和面肌的肌束顫動。並可出現面神經癱瘓。

眼球運動障礙酷似核上性眼肌麻痹(即上視困難,四肢肌張力高反射亢進,病理束征陽性或陰性)可表現為輻輳障礙及眼外肌運動障礙(各約占60%)。慢眼球運動(sloweyemovement)或稱掃視運動減慢可能是OPCA特徵性臨床標誌,機制不明眼震電圖檢查可見水平凝視性眼震(約占80%)。平穩跟蹤(ETT)異常視動性眼震(OKN)異常及冷溫實驗視抑制(VS)失敗可有視神經萎縮。

自主神經功能障礙如直立性低血壓弛緩性膀胱(尿失禁或瀦留)、性功能障礙及出汗障礙等。錐體束征有的作者報導在檢查患者時有時可發現腱反射亢進,或有伸性跖反射但臨床表現錐體束症狀較輕。錐體外系統症狀有的患者晚期出現錐體外系統疾病症狀和體徵,文獻報導33%~50%患者晚期出現帕金森綜合徵表現也有8.2%患者以帕金森綜合徵為首發症狀。部分病例出現肢體不自主舞動、手足徐動。

主要徵象

橄欖體腦橋小腦萎縮

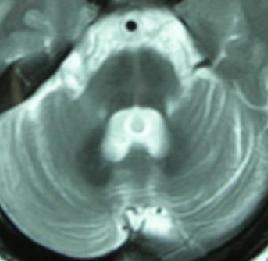

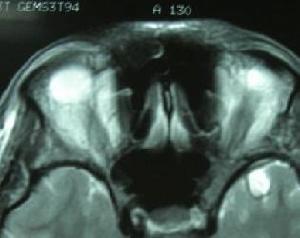

橄欖體腦橋小腦萎縮(2)小腦體積對稱變小小腦溝裂增寬加深半球小葉變細變直呈枯樹枝狀此徵象在MR軸位或矢狀位顯示較好。

(3)腦池及腦室擴大,其中以橋前池增寬最明顯,小腦及腦幹萎縮明顯者常有第四腦室擴大。

(4)其他表現:少數可有大腦皮質萎縮。

部分病例常伴發閃電樣下肢疼痛及深感覺障礙等;極少數病例還可伴發肌肉萎縮、脊柱側凸、高弓足等畸形。

在本病中、晚期有部分患者表現不同程度的痴呆,約占11.11%痴呆特徵為皮質下型。

其機制尚不十分明確。有的作者認為病變波及腦幹某些細胞核團(紅核黑質及下橄欖核)小腦均可造成皮質下痴呆臨床表現為記憶力減退回顧性記憶障礙智慧型減退,思維緩慢操作認識能力低下運用及獲得知識能力下降,情感淡漠或抑鬱。

體格檢查可見患者言語含糊不清,眼震,構音障礙,吞咽困難,眼肌及面肌癱瘓偶可有“軟齶震顫”,頭及軀幹搖擺肌張力減低增高或正常,腱反射亢進或消失一般不能引出錐體束征具有小腦性共濟失調體徵如累及基底核時,則出現肢體齒輪樣強直、面具臉靜止性震顫。