福建省南平市浦城縣楓溪鄉

北溪河

北溪河楓溪鄉是縣老區鄉,位於縣西部邊境,東經118°21′—118°32′,北緯27°18′—27°51′,東與山下鄉相連,東北與永興鎮相鄰,西、西南、西北均與武夷山市接壤。東西寬6.1公里,南北長11.6公里,面積54.54平方公里。境內地勢高,千米以上的山峰有25座,以武夷山脈延伸的大王山最高,海拔1552.5米。村駐地最高的為杜畲,海拔1017米,最低為黃壇村,海拔635米。鄉駐地楓溪,距縣城58公里,海拔751米,由村周多楓樹、村間貫小溪,故名楓溪。溪流盡為小溪澗流,全部流入武夷山市境內北溪河。武夷山脈鄭隘風口正對鄉境,冬季北風可長驅直入,加上海拔高,氣候寒冷於鄰鄉,境內差異亦大,有“山下穿夾襖,山上火籠烤;上下挨著邊,隔村不同天”之說。屬中亞熱帶氣候,年均氣溫16.5℃,最高氣溫37.1℃,最低氣溫零下9.5℃,正常年降雨量1255毫米,全年無霜期283天。

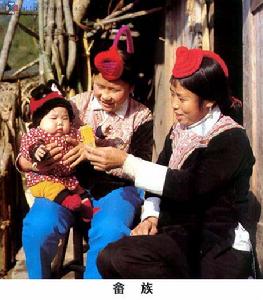

畲族人

畲族人楓溪鄉境地在宋至清代,大部分屬新興里七圖,部分為仁風裡三圖。民國期間曾設過鄉。楓溪有著光榮的革命傳統,民國16年(1927)冬,在境內岱後村建立中共浦城縣第一個支部及崇(安)浦(城)邊區工會、農會,開展革命鬥爭。次年有民眾500多人,參加崇浦邊區的上梅暴動。解放後,1950年10月區劃在第五區,設楓溪、岱後、花家3個鄉。1961年7月成立楓溪公社,下轄9個生產大隊。1964年4月,併入山下公社。1986年1月,楓溪、福祿、黃壇、池家、杜畲、岱後、胡推7個村委會從山下鄉析出,成立楓溪鄉。同時經省人民政府批准為老區鄉、貧困鄉,為全省6個特困鄉之一。1990年人口普查為6041人,其中畲族1人,其餘為漢族。2000年11月1日第五次人口普查數5075人,年末全鄉有7個村委會、78個村民小組,總戶數1655戶,總人口6544人,其中男性3649人,非農業人口82人。2005年,據縣公安局提供資料,楓溪鄉有1846戶,6422人,其中男性3595人。

行政區劃

楓溪鄉下轄村:楓溪村、黃壇村、福祿村、杜畲村、岱後村、池家村、胡推村

荸薺

荸薺楓溪鄉擁有廣闊的森林資源,林業用地面積62252畝,森林覆蓋率67.4%。山林面積76117畝,其中毛竹面積為3.47萬畝,耕地面積11476畝。林木以毛竹為主,胡推、楓溪兩村有“竹海”之稱,全鄉年產毛竹7.3萬支。因毛竹原料充足,素有土紙生產傳統。耕地糧食種植品種有紅米、黑米,歷史悠久,馳名省垣。經濟作物以種荸薺最多,面積近百畝。水產養殖傳統的稻萍魚聞名閩北。

2005年,據浦城統計局提供資料,該鎮農作物總播種面積10231畝,其中糧食作物播種面積7621畝,總產量1941噸;經濟作物中油料播種面積380畝,總產量24噸,蔬菜瓜、果類播種面積16660畝,總產量1357噸;營林生產中幼林撫育出材量395立方,全部木材量4629立方;畜牧業中當年出欄豬4050頭,家禽51000隻;茶葉採摘面積120畝,總產量4噸 ,園林水果採摘面積254畝,總產量62噸。

福建省三明市明溪縣楓溪鄉

楓溪鄉

楓溪鄉楓溪鄉所在地位於東經116°51′,北緯26°30′,地處三明市明溪縣西北,平均海拔606.5米,為明溪縣地勢最高的鄉。民國22年小珩、楓溪、華山建立鄉蘇維埃政府,是革命老區之一。距縣城62公里。聚龍禪寺是明溪縣規模最宏偉的寺廟之一。明清時屬下覺里,民國時期屬第六區、第三區,解放後屬第三區、第四區,1983年成立楓溪區、後改楓溪鄉。總面積123.2平方公里,耕地11184.51畝,其中水田10649.51畝,旱地535畝。1990年產糧豆4420噸,畝產32

南平市浦城縣楓溪鄉

南平市浦城縣楓溪鄉6公斤。素有稻田養魚和種田埂豆的習慣。華山茶最著名。人均收入816元。全鄉轄7個村委會、70個村民小組,有1274戶,6146人,其中男3089人,女3057人。工農業總產值1454.4萬元,其中工業總產值1032.5萬元。木器廠、采育場、化工材料廠、焦油廠為鄉辦主要企業。有國小7所,學生609人,中學1所,學生112人,衛生院1所,病床3張。

楓溪鄉地理位置較高,平均海拔606.5米,氣候條件獨特,物種豐富,較珍貴的樹木有紅豆杉、楠、花梨等,傳統的土特產品有魔芋、筍乾、紅菇、香菇、腊味、田鯉魚乾等。並有5萬畝山林列入省級君子峰自然保護區,正申報國家級自然保護區。始建於唐開元9年(距今1200多年)的聚龍禪寺,是福建省四大古剎之一,經後人修葺,現已基本建成一個集人文、生態、旅遊等為一體的綜合景區。

紅豆杉

紅豆杉楓溪老區人民在歷屆黨委、政府的帶領下,繼續發揚老區革命優良傳統作風,致力於“建設楓溪,發展老區”,初步建成了以菸葉、紅豆杉、木薯、林竹、肉牛等為主的特色農產品產業基地,同時以老區“五通”工程為主的基礎設施建設也得到不斷完善。

2006年,楓溪鄉以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實縣委、縣政府的各項決策部署,立足當地實際,主動融入縣域經濟發展的大格局,迎難而上,奮力拚搏,努力推進經濟社會的持續發展。楓溪鄉農業總產值完成4814萬元,比增6%;工業總產值完成4219萬元,比增8.2%;鄉鎮企業總產值完成7147萬元,比增8.3%;農民人均純收入4018元,比增7%。;全年固定資產投資完成2100萬元,實現財政收入90.1萬元。

官坊回族村

官坊回族村官坊回族村位於明溪縣楓溪鄉東南部,海拔645米,與寧化泉上鎮相鄰,村部所在地距鄉政府所在地5公里。全村土地總面積26.4平方公里,其中耕地面積2074畝、山地面積39417畝,森林覆蓋率達98%。下轄11個村民小組,分散在5個自然村,共264戶、1065人,農業勞動力571個。其中少數民族81戶335人,占全村總人口30.3%。2005年3月被明溪縣政府認定為少數民族村,少數民族村民為回族,姓丁,他們大多從北方遷徙至此地,回族傳統語言和風俗還零星保留著,該村居民的方言屬客家語系,村本點建有一座楊公廟,佛教作為他們的信仰宗教。

官坊回族村是省定革命老區基點村,1931--1935年,毛澤東、朱德、周恩來曾在這裡戰鬥過,之後率紅十二軍、紅三團、獨立第九師北上抗日。期間,閩贛軍區游擊隊也在這裡開展過革命活動,並分了田。全村黨員31人(少數民族黨員8人),外出務工229人,出國29人,村“兩委”組成人員5人(其中少數民族幹部1人)。行政村本點已通自來水,使用自來水農戶共75戶,占全村總戶數的28%,其餘4個自然村尚未通水,偏遠自然村人畜飲水比較困難;5個自然村已全部完成通電視工作,老百姓實現了戶戶通電視的願望,可收看30多套電視節目;全村安裝電話的農戶達170戶,占全村總戶數的64%。