歷史淵源

宋代,棉花栽培從嶺南逐漸傳到長江中下游地區,明代正德《松江府志》記:“木棉本出閩廣,可為布,宋時鄉人始傳其種於烏泥涇鎮,今沿海高鄉多植之。”松江的氣候、土壤等適合棉花生產,棉花種植業迅速推廣普及。但當時棉紡織技術落後,棉花去籽要用手工剝,又沒有彈松棉花的機具,從棉花紡成棉布費時費力,而且紡成的棉布也很稀鬆、粗糙。據陶宗儀《南村輟耕錄》記載:“初無踏車椎弓之制,率用手剝去籽,線弦竹弧,置案間振掉成劑,厥工甚艱。” 松江棉布

松江棉布元朝初年,松江府(現上海市松江區)烏泥涇有位叫黃道婆的婦女,從海南島回到了故鄉。關於她的身世有多種說法,有人說她因家貧,從小當童養媳,受盡了苦,就偷偷逃跑出去,一直逃到了海南島。也有人說,當年沿海海盜猖獗,她不幸在家中被海盜擄掠到海南島。我們如且不去爭論哪一種說法更有依據,反正黃道婆在海南島向黎族姐妹學會了一整套紡織技術,並在若干年以後,把海南島先進的棉紡織技術帶回了家鄉。她回到松江後,就熱心地向當地的老百姓傳授如何製作紡織工具,使各道工序都有了新的工具,代替了以前的手工。同時,她也教人們如何紡紗織布,使紡織形成了一個較為完善的、效率大為提高的生產過程。松江府很快就擺脫了落後的方法,掌握了先進的技術,松江棉布由原來粗糙、單一、稀鬆變得精緻、牢固、美觀。《南村輟耕錄》載:元初“有一嫗,名道婆者,自崖州來”,向人們傳授“做造捍彈紡織之具”。此外,她還帶來了“錯紗配色,綜線挈花”的技法,使織成的“被褥帶 ”上“折枝、團鳳、棋局字樣,粲然若寫”。“人既受傳,競相製造,轉貨他郡”。秦榮光《上海縣竹枝詞》贊道:“布自黃婆首教之,先棉奉祀禮不宜。枕衾 新機織,巧樣團花與折枝。”在黃道婆的悉心傳授下,松江布成為質地優良,花飾燦美,遠近聞名的暢銷品。從事棉紡織業的人口激增,松江府新興的棉紡織業迅速發展,成為經濟發展的重要組成部分。黃道婆為松江府的棉紡織業作出了巨大的貢獻,人們崇敬她,懷念她,數百年來,人們一直用各種方法紀念這位偉大的女性,如今在上海植物園裡還保存有紀念黃道婆的祠堂。

明代中葉,松江府植棉業得到進一步推廣和發展,土地大半種植棉花。同時,棉紡織生產也成為松江經濟發展的重要支柱,各鄉鎮幾乎家家都投入了紡織活動。其時“棉布寸土皆有”、“織機十室必有”。明正德《松江府志》:“鄉村紡織,尤尚精敏,農暇之時,所出布匹,日以萬計。以織助耕,女紅有力焉。”“紡織不止村落,雖城中亦然,織者率日成一匹,有通宵不寐者”。“里媼晨抱紗入市,易木棉以歸;明旦復抱紗以出”。松江人日以繼夜地從事棉紡織業,許多家庭是白天抱著紡好的紗或織好的棉布到街頭去出售,再買回棉花或棉紗,晚上在家挑燈開夜工紡紗或織布。《茸城竹枝詞》贊道:“關山東去復山西,棉布松江尺闊齊。似比蠶桑衣被廣,空梭停織唱頭雞。”在織布的大軍中,除了婦女,還有男子參與,《谷水舊聞》中記道:明朝萬曆年間,住在華亭縣十五保的陳守貞,人稱孝子,他“孑身事母,手自紡織,所織布獨精潔。”遠近聞名,稱為“陳孝子布”。有些達官貴人的夫人,在家庭遭變故,或衰敗後,也能親自織布,以此養家。如曾任侍郎銜總督兩廣的沈猶龍在松江抗清起義失敗後,他的“封二品”,坐過八抬大轎的夫人,其時也“以紡織為業,自持於市賣之”。由此可見紡織技術的普及程度。

松江棉布

松江棉布正由於不斷地普及推廣,松江棉紡織業日益興盛,產量越來越高,質量越來越好,松江棉布在全國聲譽鵲起,葉夢珠《閱世編》:“吾邑地產木棉,行於浙西諸郡,紡織成布,衣被天下”。《松江府志》載:松江人“俗務紡織,他技不多”,所織的精線綾、三梭布、綾紗方巾、剪絨毯“皆天下第一”,“吾鄉所出皆切實用,如綾、布二物,衣被天下,雖蘇杭不及也”。

明代,松江府成為全國棉紡織業的中心。外地商人紛紛到松江來收布,布商挾重資而來,白銀動以數萬兩,多則數十萬兩。以致明代的小說,如《金瓶梅》等,都有到松江販賣棉布的情節,松江棉布影響之大可見一斑。

棉布種類

松江棉布比較著名的有四種:三梭布

出自松江車墩一帶,幅闊三尺余,特點是光潔細密。其中府城東門外離車墩不遠的雙廟橋有個叫丁娘子的,彈棉花極純熟,花皆飛起,用以織布,尤為精軟,因而人稱“飛花布”,又稱“丁娘子布”。三梭布是明代松江每年都要進貢朝廷的貢品,皇帝用它來製作內衣。朱彝尊詩:“丁娘子,爾何人,織成細布光如銀。舍人笥中剛一匹,贈我為衣御冬日。念君戀戀情莫逾,重之不異貂。攜歸量幅二尺闊,未數星紈與荃葛。曬卻深如飛瀑懸,看來只訝神雲話。為想鳴梭傍碧窗,摻摻女手更無雙……”番布

出自烏泥涇,為黃道婆所傳授。質優價昂,“一匹有費至白金百兩者”。明朝成化年間,常常以此為禮物行賄朝廷高官及接近皇帝的大臣,而且布織得越來越精美,甚至織出龍鳳、鬥牛、麒麟等圖案。兼絲布

以麻絲或黃草絲與棉紗混合織成,多以麻為經,以棉為緯。適宜於染色。織成的布兼有麻絲的挺括與棉紗的柔軟。藥斑布

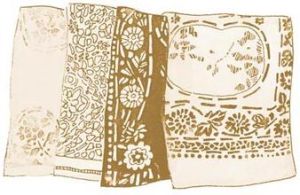

又稱“澆花布”,就是我們今天所稱的藍花印布。初出於青浦重固一帶,明代起松江城中多有流行。棉紡織業的發展,帶動了與紡織業相關的產業。明代萬曆年間,松江城內出現專業的鞋店、襪店。以前,松江沒有鞋店,均為自製,“萬曆以來,始有男人製鞋,後漸輕俏精美,遂廣設諸肆於治東。”“此後宜興業履者,率以五六人為群,列肆郡中,幾百餘家。” 以前,沒有供夏天穿的薄襪,即使是大熱天也只能穿很厚的氈襪。隨著各式精細棉布紛紛問世,萬曆年間起,用尤墩布做的“極輕美”的暑襪開始流行,很快就“名重一時”,“遠方爭來購之,故郡治西郊廣開暑襪店百餘家,合郡男、婦皆以做襪為生。”(范濂《雲間據目抄》)松江城中至今有襪子弄的地名,就是因此而得名。

松江棉布

松江棉布松江棉紡織業的發展,使松江經濟進入她歷史上最繁榮的時期。松江成為中央政府財政收入的主要來源地,“蘇松財賦半天下”,蘇州、松江兩府的田賦位居全國榜首,其上繳中央的錢糧總額超過了浙江全省。當時松江的面積是蘇州的十分之三,而賦稅額卻是蘇州的一半,因此,在明代,松江的賦稅額為全國最高。一方面說明松江負擔之重,另一方面也說明松江的富裕。

松江的棉紡織業到清代開始退步,康熙時,棉布加工集散中心逐漸向蘇州轉移。葉夢珠在《閱世編》中說:明朝“標布盛行,富商巨賈操重資而來市者,白銀動以數萬計,多或數十萬計,少亦以萬計”,而到了清朝,“標客巨商罕至,近來多者所挾不過萬金,少者或二三千金,利亦微矣。”鴉片戰爭後,外國資本主義向中國市場大量輸入機制棉紗棉布,松江府首當其衝,棉紡織業受到致命打擊。“洋布盛行,價當梭布而寬則三倍”,“吾村專以紡織為業,近聞無紗可紡。松太布市,消減大半”。(包世臣《齊民四術》)至此,松江棉紡織業趨向衰落。

服飾文化

清初,官紳與庶民的服飾區分嚴格,官僚士紳穿各色花素綢紗綾緞,冬天以大絨繭綢為料;夏用細葛。庶民望塵莫及,一般只能用紫花細布或白布。市民為了在服飾上與仆隸有所區別,就在圓領上加綴白綾或白絹作邊。仆隸、樂戶只能穿青衣,領上不可綴白護,“貴賤之別,望而知之”。晚清起,市民服飾不再遵循“奴僕優伶皂隸不準用綢、絹緞、紗羅及各種細毛,庶民不得潛用金線”的等序規定,“幾至無人不綢,無人不緞”,“優伶娼妓之服金繡者亦視為尋常”。出身微賤的商人暴發,可打扮成官宦模樣。愛虛榮的市民家徒四壁,行頭畢挺。

清末民初,長衫、馬褂、摺疊式大腰褲(兌褲)為士紳、文職人員、教師、帳房等日常服裝。一度流行紫紅色。留洋學生或洋行職員等有穿西服的。農民多短裝、兌褲,中老年人以藍布裙圍身。富人夏穿襯衣或長衫;冬穿皮袍、駱駝絨袍、襯絨袍、毛料或麥爾登呢袍。逢禮,穿長衫加馬褂,腰間掛香囊。體力勞動者平時穿粗布短衣,節慶或作客時穿布料長衫加馬褂。

20年代,流行中山裝,以知識青年穿著為多。農民服裝無大變化,多用自製土布,穿機制細布為奢侈品。解放前,服飾的職業、身份區分較為明顯。穿西裝的一般是家庭比較富裕的知識分子,他們往往擔任公職或在上海就業,當時在松江城內生活的有錢人穿西裝的也不多。從事體力勞動和腦力勞動者之間的區別在於前者一律是短裝,後者一律是長衫。習俗是讀書識字人著長衫,不識字賣體力的穿“短打”,如商店、旅館中的賬房、營業員一年四季都必須穿長衫;搬運工、清潔工只能穿短裝。再窮的教師也必須穿長衫,否則有損體面;稍有積累的工匠,在沒有當老闆之前,絕不會穿長衫以招人議論。當然,逢年過節,外出作客等情況則不受限制,只要家中有長衫就盡可以穿,松江人稱為“出客衣”。

解放後,各階層服飾漸趨一致,50年代起,長衫逐步淘汰,城中流行中山裝、列寧裝、學生裝、青年裝、西裝褲,面料以機制棉布為主。農村中仍以傳統服裝為主,用自己織的土布手工縫製。60年代起,自織土布減少,機制棉布、咔其布逐漸代替土布。當時經濟困難,穿衣服提倡 “新三年,舊三年,縫縫補補又三年”,服裝的主要功能是保暖和遮身,每人一般只有替換的幾件衣服,穿縫補過的衣服非常普遍。“文化大革命”期間,青年人以穿黃軍裝,腰間扎皮帶,挎黃軍包為時髦。服裝顏色僅黃、藍、灰等數種,穿色彩鮮艷的花式服裝被批判為追求資產階級生活方式。50年代至70年代末,服裝的款式基本上沒有大變化。冬天穿中式或中山裝棉襖,外有套衫(松江人稱包衫),較少穿棉褲;春秋穿軍便裝、中山裝、兩用衫,較少穿夾襖;夏天居民穿短袖汗衫、短袖襯衫的居多,農民沒有穿短袖襯衣、汗背心的習慣,勞作時穿土布長袖襯衫,休息時喜歡赤膊。

80年代起,服裝的質料、款式、色彩逐年豐富,西裝走俏,茄克、牛仔服等成為時裝。服裝功能由保暖、遮身為主,變為美化、裝飾為主。每人擁有的服裝逐年增加,較少有人再穿縫補衣服。90年代起,服裝的變換頻率加快,一件衣服反覆穿三五年的少見,通常是春秋穿西裝、茄克,冬天穿風衣、西裝;夏天穿棉滌或全棉短袖襯衫、真絲或純棉T恤衫。海外的各式服裝紛紛進入市場,世界名牌服裝成為青年人追求的目標。中老年服裝的色彩、款式趨向年輕化。

女子服飾

清代前期,婦女穿青衫裙布,袖口較大,有尺余。在襟條、看帶、袖口等處刺繡花紋圖案。清末民初,多穿旗袍,或者穿大襟服(松江人俗稱“扯襟衣裳”),腰間束裙。20年代,盛行長旗袍,30年代復短旗袍。冬天,富婦穿絲絨、錦緞旗袍,外加皮大衣;夏穿綾羅、絲綢,衣襟上繡花。平民穿淺藍色士林布或土布旗袍,冬天穿棉長襖。居家成婚女子平時多束裙,有大、小、里、外之分,農村婦女尤為講究,在冬天往往要束上二三條,既保暖,又作飯單。解放後,在幹部、學生中流行列寧裝、學生裝,中年以上婦女多穿大襟或對面扣中式服裝。“文化大革命”期間,女學生多穿軍裝,與男生同。女裝僅兩用衫、中式裝等,色彩僅灰、黃、藍、咖啡等,花布有細花、格子、條紋數種。80年代起,時裝每年翻新,絢麗多彩,寬鬆衫、蝙蝠袖、超短裙、喇叭褲層出不窮。夏穿裙,有超短、喇叭、一步、連衣、百褶等式;冬穿呢衣、羽絨服、皮裝、裘皮大衣,愛美女子穿露膝短皮裙,披大衣;春秋常以羊毛衫或羊毛套裝作外套。

內衣

過去,女子多束胸,用布小褂緊裹胸部。城區於60年代,農村於70年代後期始流行胸罩。50年代,普通人家冬穿棉,春秋穿夾,內衣僅有布襯衫,稱“光棉襖”。當時毛衣很少,為稀罕物,在階級教育“憶苦思甜”時,常以村中已有多少件毛衣作為實例,說明生活的提高。60年代,球衣球褲普及。70年代棉毛衫褲、毛線衣褲、尼龍衫褲普及。80年代中期,球衣球褲、尼龍衫褲淘汰,流行羊毛衫褲。目前,冬天內衣有棉毛衫、羊絨襯衫、羊毛衫等,春秋有背心、棉、滌襯衫等。

製衣

過去,一般衣料主婦多自縫自製,好衣料請裁縫。習慣春做夏衣,秋做冬衣,請裁縫到家中做上三五天。禦寒服,富人用絲棉,一般人家用棉花,60年代起,駝毛替代絲棉、棉花。夾襖面料有綢緞、咔其、棉布,夾里用絨布、棉布。襯衣用紡綢、印度綢、香雲紗、細布等為料。農民無論棉衣、袷衣、襯衫多用土布。50年代起,城區自縫、請裁縫的逐步減少,大多到裁縫店加工,70年代起,到服裝店購成品衣服的增多,80年代起,愛美的女士看到有新款服裝,或追求時髦,到裁縫店定做的不少,90年代,以購買成品服裝為主,但到縫紉店定做的也不少。農村直到80年代仍流行請裁縫到家中做衣服,湊足了布料,全家老少每人都做上幾件,以後逐步改為購成品衣,農村裁縫或改行,或到鎮上開設縫紉店。

鞋帽

清末,流行戴瓜皮帽。民國時期,流行呢制禮帽(俗稱大鷹帽)。解放後,流行六角帽、平頂圓帽、鴨舌帽、翻耳棉帽、羅宋帽(俗稱行灶帽)等。“文化大革命”中流行黃軍帽。70年代後期起,除老年人外,戴帽者不多。冬春季節,老年婦女戴黑色蚌殼帽。中青年婦女扎頭巾,農村用土布,城鎮用方圍巾。60年代後期起,流行帽子圍巾合一的絨線帽。80年代起,流行圍絲頭巾、尼龍頭巾。90年代,女性無論老少戴帽不多,少數時髦女青年戴裝飾性時裝帽。

60年代前,多穿自製布鞋,冬天棉鞋,其餘單鞋,平時居家穿拖鞋不多,夏天多穿木拖鞋。此後,膠鞋、塑膠鞋等依次進入市民家庭。60年代中期,出現海綿拖鞋,70年代普及。80年代,皮鞋、旅遊鞋、保健鞋等逐漸替代布鞋。90年代,居住在新公房中的居民流行進出屋時在門口換鞋,以保室內清潔,冬天保暖拖鞋,其餘海綿拖鞋。外出穿皮鞋,冬季棉皮鞋,春秋單皮鞋,夏季涼鞋,女青年多穿高跟皮鞋。60年代前穿紗襪,後改尼龍襪。農民以前冬穿蒲鞋或棉鞋,其餘時候常光腳或穿草鞋,作客時穿布鞋,很少穿襪。70年代,穿膠鞋、塑膠鞋,普遍穿襪。80年代,老年人穿膠鞋為多,中青年穿皮鞋為主。