形態特徵

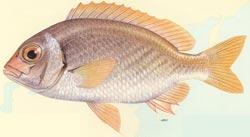

體卵圓形,體長為體高的2.3-2.4倍。頭頂部鱗片向前延伸達到鼻孔附近。上頜骨後上緣無鋸齒。眶下骨較窄,有一明顯向後棘。臀鰭第二鰭棘粗大。從背部到鰓蓋有一個半月形白斑。暖水性中下層魚類。多棲息於近岸淺海。體長一般100-150毫米,大者可達200餘毫米。為廣東沿海習見種。分布於印度洋和太平洋西部。中國產於南海和東海南部。

月斑眶棘鱸

月斑眶棘鱸生活習性

廣泛分布於沿海及通海的淡水水體。為廣溫廣鹽性魚類,其生長快、適應性強、病害少、肉細味美、營養豐富,是名貴魚類之一。

體修長,側扁。頭中大,吻較尖,口大,端位,口裂略斜。下頜長於上頜,上下頜具細齒,呈帶狀。鰓耙稀疏。頭被櫛鱗。前鰓蓋骨後緣有細鋸齒,其後緣具3枚大齒輪,鰓蓋骨後端有1枚。背鰭2個,第一背鰭有12根硬棘,第二背鰭由13根鰭條組成;腹鰭胸位;尾鰭叉形。體背側青灰色,腹側銀白色。背側及背鰭鰭棘散布著若干黑色斑點,斑點隨年齡增長漸不明顯。

花鱸棲息於河口鹹淡水,也能生活於淡水,是近岸淺海中下層魚類。春夏季節成群溯河入淡水中索餌。常隨水流混入魚池中。花鱸的幼魚和成魚一般分群活動。親魚常於12月至翌年2月在河口沿岸岩礁間產卵。體長1.5厘米以下的魚苗浮游於近海表層,到2厘米左右則游到沿岸帶或河口,到5厘米時開始溯河索餌。1齡的幼魚在秋季多棲息於河口及沿岸淺水,2齡以下的鱸魚常群游於淡水中。

其兇猛,肉食性,以魚蝦為食,善追食其它魚。在河口生活的魚苗以浮遊動物為食。當體長達10厘米以上時,始捕食小魚蝦,攝食強度隨季節而異。1齡魚體長可達25厘米,體重250克;2齡魚體長有40厘米,體重850克;3齡魚體長50厘米,體重1.5公斤;4-8齡魚每年約增加長度4-6厘米、體重400-800克。最大個體體長100厘米,體重15-20公斤。

成熟年齡為3齡,最小成熟雄魚為2齡、雌魚為3齡,一般到4齡全部成熟。體長60厘米的雌魚懷卵量為20萬粒。每年產一次卵,屬分批非同步型產卵類型。繁殖季節是12-2月。卵浮性,卵徑1.35-1.44毫米,有一個油球,卵黃均勻。受精卵在水溫14℃,4-5天后孵出仔魚。黃渤海花鱸產卵場鹽度為26.79-31.74‰,以27.5-31.74‰為佳;繁殖最低水溫是12.7℃,最高是22℃。

生長繁殖

繁殖目前國內處於摸索和研究階段,未能形成批量生產。

人工繁殖的親魚可是池塘培育成熟的,也可以從自然水體捕撈成熟個體。在每年的繁殖季節注射HCG和鯉魚腦垂體催情。注射劑量是每公斤雌魚用HCG1000IU和鯉魚垂體1-2粒。注射後約28小時即可見鱸魚發情追逐,隨即起捕,進行人工授精。體長51-61厘米的雌魚懷卵量為17-22萬粒。受精卵透明,浮性,卵徑1.22-1.45毫米。可用流水孵化。在水溫14℃時,經4-5天后孵化出魚苗。剛孵出的魚苗體長4.2-4.6毫米,以卵黃囊中的卵黃作為營養,第3天開始投餵貝類幼蟲和輪蟲,第13天后體長達6毫米時,可添餵豐年蟲無節幼體。第26天體長達1.1厘米時,開始增餵水蚤,並開始逐漸淡化到淡水中,然後進行魚苗培育。

飼養

在自然環境中體長3厘米以下的魚苗主要攝食浮遊動物、小蝦及其它小甲殼類,所以育苗時需經過馴餌階段。剛經過淡水馴化的魚苗,可先飼養於水泥池或網箱中馴餌,初期投餵水蚤、水蚯蚓等,然後逐漸改用水蚯蚓、魚漿,再用鰻料或米糠、花生餅等與魚漿混合投喂,每日投飼2~3次。培育期間要經常仔細觀察水質、魚苗動態,以決定投飼量。一般以當天吃完為度,防止投餵過量殘飼沉積池底敗壞水質。

培育池如在室外,由於殘飼分解及太陽光照射,易產生水綿等藻類。水綿多時魚苗常被纏住而發生死亡,可用不透光的材料(如塑膠布等)掩蓋魚池。為防止缺氧可使用氣泵增氧。

主要依靠視覺尋食,所以在投餌時應儘量引起魚群注意。如僅將飼料輕放水面而靜靜下沉,魚苗通常不會發現去攝食。當魚苗能適應投擲的飼料而長到體長3厘米左右時,可入大魚池中放養。魚苗生長速度差異極大,餌料不足時會大魚吃小魚。所以應密切注意給予充足的飼料,或在適當的時候將魚苗分疏養殖。