簡介

明代中期,蘇州(吳門)一帶以沈周、文徵明為代表的一些畫家,山水畫崇尚北宋和元代風格,進而形成“吳門畫派”,並盛行一時。後來又出現了以董其昌、陳繼儒為代表的“松江畫派”。松江原屬吳地,後人遂合稱兩派為“吳派”。生長於這個時期的蘇州畫家謝時臣,其畫風自然會受到“吳派”文人畫的影響。其實,他的畫兼有兩派的特點,有的筆勢縱橫,用力結曲,墨色有時相當濃重,頗具浙派氣象;有的顏色淺淡,人物點綴瀟灑,又有吳派的清雅氣息。

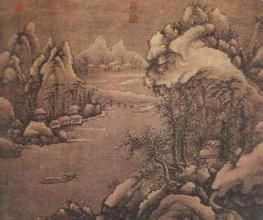

謝時臣的《山陰歸棹》圖,該圖從題材上看,表現了封建文人嚮往隱居的情懷。畫中冬日的山林一派寧靜。一場大雪使大千世界的萬物銀裝素裹。畫幅右下邊的山石間,一條小路通向山林,隱約可見一籬笆小院,柴門大開,卻無一人。後面那突兀傾斜的山石被白雪覆蓋。一側,山路伸向深處,隱約可見塔頂。對面臨江一隅,屋宇錯落,林木蕭蕭。不遠處有一小橋。兩岸之間平靜的江面上,有一葉雪舟在行駛。船尾有一梢公頭戴斗笠,身披蓑衣,在用力地搖擼;船篷里端坐一文人,只見他神態鎮定,目視前方,仿佛在欣賞著巍峨的山峰、寂靜的樹林和村莊,或者是陶醉在大雪的洗禮中…… 在這樣的天氣里,他也許是去會朋友,也許有急事趕路,也許……但這些猜想似乎又不太重要,因為面對這樣一個銀裝的世界裡,欣賞者的心靈已然被眼前的空明與凝重而淨化。

該圖用縱橫自如的筆墨,描繪出峰巒的雄偉,畫面凝寒氣而富幽靜,風格介乎戴進和沈周之間。山石皴法多用類似斧劈的短皴,在山石的凸出部用溫潤的線勾勒,流暢而富於變化的線條和山石的勾皴相襯映,使奇峭的山石在覆上雪後顯得溫潤鬆動。樹木的畫法也靈活多變,近景的枯樹學李成、郭熙,以鹿角法畫出,遠樹則勾皴並用,葉子以點葉、夾葉寫出,樹木前後穿插掩映,繁而不亂。該圖描寫的是雪霽風景,山石上的雪以變化豐富的線勾勒,遠處小橋則用時斷時續的線勾描,表現出雪覆於橋上的感覺,枝葉上的雪則以粉填出。另外,峰巒、林屋皆以淡墨渲染,使畫面遠景、中景、近景層次分明。

作者簡介

謝時臣(1487-1567)字思忠,號樗仙,吳(今江蘇蘇州)人,活躍於萬曆年間,能詩,工山水畫,師法吳鎮,得沈周筆意而稍變。論者謂其氣勢有餘,疏秀不足。傳世作品有《溪山攬勝圖》、《雅餞圖》、《泰山松嶂圖》、《夏山飛瀑圖》等。