作品簡介

明張宏華子岡圖卷

明張宏華子岡圖卷主題與關鍵字:

名勝 籬笆、圍牆 寺廟 房舍 楊柳 橋 夜景(月景) 百姓 山徑 石磴、棧道 江河、湖海 高士(士人、隱士)

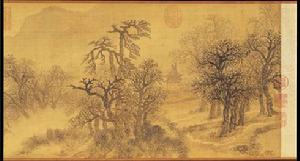

石渠寶笈續編(寧壽宮),第五冊,頁2876;故宮書畫錄(卷四),第二冊,頁241;故宮書畫圖錄,第二十冊,頁9-12。這幅畫取材自王維(701-761)〈山中與裴迪秀才書〉的一段,原文以如詩如畫的文字,描述輞川別業(現在陜西藍田縣輞口)二十景之一華子岡的夜景: 北涉玄灞,清月映郭。夜登華子岡,輞水淪漣,與月上下。寒山遠火,明滅林外。深巷寒犬,吠聲如豹。村墟夜舂,復與疏鐘相間。此時獨坐,僮僕靜默,多思曩昔,攜手賦詩,步仄逕,臨清流也。 蘇軾說王維“詩中有畫,畫中有詩”,這段文字雖然不是詩的形式,卻有詩的意境,如“輞水淪漣,與月上下”,好像月是主體,輞水為客,也呼應前面的“清月映郭”一句。除了月亮以外,文中敘述了一些具體的物象,如河水、山林、村落、路徑等,這些形象配上“清”、“寒”、“遠”、“深”、“疏”、“靜”等形容詞,增添了一股幽靜清寂的氣氛。

藝術賞析

張宏所畫,即是利用這些具象物和氣氛的烘托,重現王維夜登華子岡的情景,讓熟悉此文的觀者有如參與此行,親臨其境的幻覺。 畫卷前端有深林古木環拱,露出門階、高牆與樓閣,其間霧氣氤蘊,雜草蔓生,點出“寒山”的景象。渡過長橋,有岡陵高聳,形勢峻厚,山路沿著脊稜蜿蜒不絕,一直延伸到懸崖頂端,此處就是文中所說的華子岡了。山頭一人背向靜坐,兩僮僕侍於後,如實的描寫“此時獨坐,僮僕靜默”一句。山腳濱臨河水,天空遼闊而幽暗,寒月穿過雲層低垂在天際,則是寫“輞水淪連,與月上下”之景。畫幅下端村舍連楹,依稀可以見到人與犬的活動,正是“深巷寒犬,吠聲如豹,村墟夜舂,復與鐘相間”的描寫。 至於幽靜清寂的感覺屬於抽象的層次,張宏利用枯樹、煙靄,及雲層與明月,遠山與丘壑的對比,營造出空曠遼闊的空間;樹幹的輪廓模糊,枯枝細密如草莖,土坡上也覆蓋細密的雜草,遮去石塊的輪廓。主山也沒有清晰的輪廓,皴染並無既有格套,而是順著山石凹凸橫斜的走勢,連皴帶染的塑造出自然的山體。

張宏生於1577年(明萬曆五年),約卒於1652年(清順治九年),蘇州人。清代畫史文獻中,對他的生平與活動記載不多,大致只針對他的畫風與造詣作評。從諸家所述知道他專長山水,也能畫人物(咄咄逼真),筆墨與構圖近於元人,在這方面得到吳中人士的稱讚,其中《圖繪寶鑑續纂》說他:“石面連皴帶染,樹木有學堂氣。”前一句應是指出皴法的特色,後一句似乎有貶意,認為格調不高。

作者簡介

張宏(公元1577--約1652年),字君度,蘇州人。他擅長山水畫,用短促的筆法及濕潤的墨色畫山石樹木,獨具特色,構圖也時出新意。 這幅畫作於一六二五(天啟五年),取材自王維“山中與裴迪秀才書”的一段,寫輞川別業(陜西藍田縣輞口)二十景之一華子岡的夜景。幅中樹石皴擦短促,富有韻律感,而意境蕭瑟冷寞,正是文中所說“上下華子岡,惆悵情何極”的情境。